La sortie très prochaine du vieux serpent de mer Le Flic de Beverly Hills : Axel F. (Mark Molloy, 2024), sous pavillon Netflix, est l’occasion de se replonger dans la trilogie originale, symbole de la réussite éclatante puis la descente de son interprète principal, Eddie Murphy, mais aussi des outrances d’une époque et d’un duo de producteurs. Le Flic de Beverly Hills ou les années 80 de Don Simpson et Jerry Bruckheimer.

© Tous droits réservés

Une histoire de quarante ans

La saga du Flic de Beverly Hills, c’est l’histoire croisée d’Eddie Murphy et de Jerry Bruckheimer, le nabab d’Hollywood, roi du divertissement et pourfendeur d’une certaine idée de l’Amérique, sur désormais quarante ans. Avec son comparse Don Simpson, Bruckheimer a redéfini les codes des années 80 au même titre que Spielberg avec ses travaux de réalisateur – E.T. L’Extra-Terrestre (1982) – ou de producteur – Retour vers le futur (Robert Zemeckis, 1985) ou Gremlins (Joe Dante, 1984) – avait lancé un style « à la Amblin ». Une esthétique héritée de la publicité et du clip alors émergeant qui fait encore des émules en 2024. Devenant malgré ses trois décennies d’absence une sorte de marqueur de l’évolution de l’industrie du cinéma, la bientôt quadrilogie est à l’image de ses créateurs et de son interprète : tantôt flamboyante, tantôt éteinte, parfois en accord avec son temps, parfois anachronique. Preuve, s’il le fallait encore, que la franchise est intimement liée à la trajectoire de Murphy et Bruckheimer, ces deux-là se battent comme des diables depuis des années pour faire revivre la flamme et regagner leur place à Hollywood alors qu’ils, à quelques contre-exemples près – Top Gun : Maverick (Joseph Kosinski, 2022) pour le producteur, Dolemite Is My Name (Craig Brewer, 2019) pour le comédien – ne sont pas loin d’être tombés en disgrâce aux yeux de l’usine à rêves et des spectateurs. En attendant de savoir si la licence du Flic de Beverly Hills renaitra de ses cendres, petit retour en arrière sur un pan de l’histoire hollywoodienne.

Le Flic de Beverly Hills (1984)

© Tous droits réservés

En 1977, le producteur Don Simpson qui travaille alors pour la Paramount imagine une histoire se déroulant dans les beaux quartiers de Beverly Hills et confie l’écriture du scénario à Danilo Bach. Le script, rendu au début des années 80, est alors intitulé Beverly Drive et son héros se nomme Elly Alex. L’histoire fait la part belle à l’action, ce qui sera atténué par Daniel Petrie Jr. qui, lui, apportera une touche plus humoristique à l’ensemble. À ce stade, le rôle du flic est attribué à Mickey Rourke, tout juste auréolé de ses participations remarquées dans La Porte du paradis (Michael Cimino, 1980) et La Fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981). Entre temps, Don Simpson a trouvé un alter ego en la personne de Jerry Bruckheimer – qui a déjà fait ses preuves avec American Gigolo (Paul Schrader, 1980) et Le Solitaire (Michael Mann, 1981) – avec qui il fonde une boite de production qui cartonne dès son premier essai, Flashdance (Adrian Lyne, 1983). Le binôme s’apprête à façonner une bonne partie de l’imaginaire des années 80, celui d’une Amérique triomphante et glorifiée. En un mot : reaganienne.

© Tous droits réservés

En 1977, Eddie Murphy a seize ans et commence à écumer les petites scènes de stand-up new-yorkaise. Il se fait rapidement remarquer, tant et si bien qu’il intègre à dix-neuf ans le prestigieux programme télévisé : le Saturday Night Live. Cela lui offre une visibilité nationale et le cinéma ne tarde pas à s’intéresser au phénomène. Déjà pour la Paramount, il se voit offrir la tête d’affiche de 48 Heures (Walter Hill, 1982) et d’Un Fauteuil pour deux (John Landis, 1983), soit deux cartons qui redéfiniront l’humour à la sauce eighties. Eddie Murphy imprime son style et son rythme inimitable tandis que les propositions affluent comme le rôle de Winston Zeddemore dans S.O.S. Fantômes (Ivan Reitman, 1984) qu’il préfèrera décliner pour rejoindre le projet du duo Simpson/Bruckheimer Le Flic de Beverly Hills (Martin Brest, 1984). Car Mickey Rourke, devant le temps que prenait la mise en route du projet est parti vers d’autres projets, et c’est Sylvester Stallone qui, jusqu’à deux semaines avant le début du tournage, devait tenir le haut de l’affiche. L’acteur/scénariste, alors en pleine crise d’égo, a tenu à remanier une bonne partie du scénario renforçant l’action au détriment de l’humour. La Paramount sursaute devant le devis final et Sly quitte le projet pour recycler ses idées dans Cobra (George Cosmatos, 1986). Après que Mel Gibson, John Travolta, Al Pacino ou même Harrison Ford ont été envisagés, c’est donc un tout jeune Eddie Murphy qui endosse les guêtres d’Axel Foley, indiquant du même coup la tonalité que Le Flic de Beverly Hills allait adopter. Côté réalisation, si David Cronenberg ou Martin Scorsese ont poliment décliné l’invitation, c’est Martin Brest à qui l’on doit Going in Style (1979), remarqué à la Mostra de Venise mais toujours inédit en France, qui est engagé pour mener à bien le long-métrage.

© Tous droits réservés

Après un tournage entre Détroit et Los Angeles, le film sort en fin d’année 1984 et cartonne, décrochant même quelques nominations dans de prestigieuses cérémonies – meilleur scénario aux Oscars ou meilleur acteur pour Eddie Murphy aux Golden Globes. Il récolte 316 millions de dollars de recette, soit quasi 800 millions de dollars actuels. C’est un triomphe qui installe définitivement Eddie Murphy comme tête d’affiche, lui qui s’était jusque là illustré dans des duos avec Nick Nolte et Dan Aykroyd. L’acteur impose un style, hérité de Richard Pryor, qui va infuser toute la décennie et la suite de sa carrière. Le Flic de Beverly Hills, lui, précise les contours d’une esthétique déjà amorcée avec Flashdance, inspirée de la forme des clips qui émergent sur MTV et qui trouvera son point d’orgue avec l’arrivée de Michael Bay dans l’écurie Simpson/Bruckheimer une décennie plus tard. Tout dans le long-métrage de Martin Brest transpire les années 80. La représentation de la femme, en premier lieu, traduit une époque gonflée à la testostérone qui ne fait que très peu de cas de la gent féminine, à de rares exceptions près chez Ridley Scott ou James Cameron. Il faut voir Alex Foley, pourtant loin des standards physiques à la Schwarzenegger, s’adresser aux femmes pour comprendre à quel point Le Flic de Beverly Hills est un pur produit de son époque. De même, la violence graphique quelque peu décomplexée rapproche plus le film d’un Arme Fatale (Richard Donner, 1987) que d’un Loin du périph (Louis Leterrier, 2022), signe d’une décennie où la brutalité pouvait même se mélanger à la comédie. Enfin, la bande-originale synthpop du long-métrage, composée par l’allemand Harold Faltermeyer qui sera deux ans plus tard derrière le score de Top Gun (Tony Scott, 1986), autre produit Simpson/Bruckheimer, termine d’inscrire Le Flic de Beverly Hills dans les années 80 avec ses sonorités électroniques et le fameux thèmes Axel F. Un style proche de Giorgio Moroder qui avait marqué sa décennie avec les soundtracks au synthé de Flashdance et de Scarface (Brian De Palma, 1983). S’il n’est pas à l’origine de cette direction esthétique prise dans les années 80, Le Flic de Beverly Hills confirme un style résolument eighties dont Don Simpson et Jerry Bruckheimer seront les figures de proue. Une formule qui deux ans plus tard trouvera son expression la plus aboutie avec Top Gun.

© Tous droits réservés

Le Flic de Beverly Hills a également le mérite de faire d’un homme noir américain le seul héros de son intrigue, ce qui en 1984 n’était pas tout à fait courant. Sidney Poitier avait ouvert la voie dans les années 50 mais on lui reprochait régulièrement de jouer des rôles « trop blancs », n’assumant pas une identité afro-américaine forte. La Blaxploitation, dans les années 70, mettait davantage en avant un sentiment d’appartenance de la communauté, mais le mouvement pourtant très dense n’a jamais touché un large public. Eddie Murphy arrive donc au confluent de ces années où la représentation des afro-américains évoluait selon les mouvements civiques – de Naissance d’une nation (D.W. Griffith, 1915) vantant le Ku Klux Klan à Dans la chaleur de la nuit (Norman Jewison, 1967) – et le film de Martin Brest est donc l’un des premiers à proposer un homme noir en solitaire évitant les stéréotypes malheureux, ouvrant la voie à une génération d’actrices et acteurs tout aussi influents comme Denzel Washington, Morgan Freeman, Whoopy Goldberg, Angela Bassett, Halle Berry ou Will Smith. Sensuel, cru, drôle et charismatique : en 1984, dès sa troisième apparition, Eddie Murphy pèse très lourd dans l’industrie hollywoodienne. Il signe un contrat avec la Paramount pour être payé 25 millions de dollars par tournage, le deal alors le plus lucratif pour un acteur quel que soit sa couleur de peau.

Le Flic de Beverly Hills 2 (1987)

© Tous droits réservés

Face au succès démentiel du film, la Paramount envisage rapidement une suite aux aventures d’Alex Foley. Et cette suite, ils la souhaitent pour le petit écran dans une série télévisée dérivée. Le studio est habitué – et même précurseur – dans le transmédia puisque la licence Star Trek, par exemple, est déclinée à la fois à la télévision, dans les foyers du monde entier, et sur grand écran depuis les années 70. Mais Eddie Murphy refuse et insiste pour que la suite se fasse au cinéma. Les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer sont d’accord mais souhaitent confier les manettes à un réalisateur maison : Tony Scott, qui vient de triompher avec Top Gun. Martin Brest est lui parti vers d’autres péripéties comico-policières avec Midnight Run (1988) et la formule du duo Simpson/Bruckheimer commence à s’affiner pour devenir un modèle photocopiable à l’infini, entre plans ensoleillés, hymnes à la Bannière Étoilée et propos à la limite de la beauferie la plus primaire.

© Tous droits réservés

Eddie Murphy est alors au sommet, il en profite pour mener à bien des projets comme Golden Child : L’Enfant sacré du Tibet (Michael Ritchie, 1986) ou Un Prince à New-York (John Landis, 1988), qui obtiennent toujours les faveurs du public et qui sont avant tout des véhicules pour son génie comique. Un Prince à New-York, en particulier, exploite une idée qui sera l’une des marques de fabrique de Murphy : la démultiplication de ses personnages où il incarne parfois des dizaines d’hommes ou de femmes. Nous sommes alors au beau milieu des années 80 et de ses excès en tous genres que Murphy incarne aussi à sa manière. Si, au même titre que Michael Jackson et Michael Jordan, il personnifie un intérêt tardif et enfin sincère pour des célébrités noires, il véhicule également une idée très reaganienne consistant à vanter les mérites de l’american way of life et l’impérialisme US dans une certaine coolitude propre aux années 80. Et puis, s’il était pour le moins taquin avec le président/ex-acteur dans ses sketchs pour le Saturday Night Live et qu’il continue de s’amuser du racisme latent américain, le comédien sait jouer de son image et prendre le pli de cette époque, symbole du consumérisme, en devenant une marque à part entière.

© Tous droits réservés

Le film devait d’abord se dérouler entre Londres et Paris, le tournage du Flic de Beverly Hills 2 a finalement lieu du 10 novembre 1986 au 12 février 1987 en Californie, Eddie Murphy refusant que la désormais franchise se délocalise en dehors des États-Unis. À ce stade, Tony Scott n’a que deux réalisations à son actif – Top Gun donc, et le très bon Les Prédateurs (1983) comme premier long – et n’est absolument pas rodé à l’exercice de la comédie. Cela tombe bien puisque le duo de producteurs aux manettes envisage ce second épisode comme un pur film d’action avec quelques pitreries de Murphy par-ci par-là. Scott, aux antipodes d’un Martin Brest plus classique et old school, est un adepte d’une réalisation ultra stylisée et musclée. En témoigne sa filmographie entière qui n’a eu de cesse de pousser les potards en termes de montage et de mouvements de caméra pour en arriver à une forme d’abstraction visuelle détonante dans Man on Fire (2004), Domino (2005) ou Déjà vu (2006). En entamant le tournage du Flic de Beverly Hills 2, aucun scénario n’était encore terminé – ce qui arrive régulièrement à Hollywood – Tony Scott se repose sur son instinct en matière de pyrotechnie et son sens de l’action. L’entente avec Eddie Murphy est idyllique, bien que le nouveau statut de l’acteur se fasse sentir.

© Tous droits réservés

Des projets entiers se montant désormais sur le nom de Murphy, l’acteur fait valoir son poids nouveau dans l’industrie. Son contrat d’exclusivité avec la Paramount – l’un des derniers d’Hollywood – lui permet d’avoir un pourcentage sur les bénéfices de ses films et de pouvoir se « contenter » d’un salaire de huit millions de dollars pour Le Flic de Beverly Hills 2 grâce à l’intéressement d’un succès annoncé. Ce type de contrat était monnaie courante dans le Hollywood des années 40 ou 50 où des acteurs comme Gene Kelly ou Frank Sinatra étaient affiliés à la Metro Goldwyn Mayer, et souligne à quel point Eddie Murphy change la donne dans cette période post-Nouvel Hollywood. Comme un clin d’œil à la conception houleuse du premier volet et comme pour dire qu’il joue désormais dans la même catégorie que Stallone, Murphy contemple l’affiche de Cobra en levant fièrement le menton dans une séquence de ce second opus. Dans Le Flic de Beverly Hills 2, l’ancien sociétaire du Saturday Night Live est même à deux doigts de se prendre trop au sérieux…

Car cette deuxième itération des mésaventures d’Axel Foley délaisse quelque peu l’esprit bon enfant du film originel pour foncer tête baissée dans une sorte de noirceur inhérente au cinéma de Tony Scott. Comme dans le chapitre précédent, la venue d’Axel Foley à Los Angeles est motivée par la vengeance suite à une tentative de meurtre sur son désormais ami le commissaire Bogomil par un gang de braqueurs. On ignore comment et pourquoi Foley et celui qui lui mettait des bâtons dans les roues en 1984 sont devenus si proches, mais le motif de la loi du Talion installé, le récit déroule des séquences toutes plus burnées les unes que les autres. Tel un symbole du chemin parcouru depuis la sortie du premier Flic de Beverly Hills, Murphy fait son entrée en scène en costard et au volant d’une Ferrari pour infiltrer un gang de truands. L’effet de surprise étant éventé – les décalages entre Foley et le mode de vie californien n’ont plus lieu d’être puisqu’il les a découverts dans le premier volet – le tempo comique mise davantage ici sur les stéréotypes. Ainsi, les sidekicks Rosewood et Taggart, toujours incarnés par les sympathiques Judge Reinhold et John Ashton, sont tellement vidés de substance qu’ils deviennent des stéréotypes sur pattes juste censés donner le change à un Axel Foley beaucoup plus sage et en pilote automatique qu’avant.

© Tous droits réservés

Ce qui frappe surtout, c’est à quel point l’humour s’est déplacé. Du choc des cultures du premier film, nous sommes passés à un humour largement porté en dessous de la ceinture et à l’endroit des femmes. Le ton est donné dès les premières secondes où les plans sur des fesses et poitrines s’enchainent à la vitesse de l’éclair. À l’exception de la fille du commissaire Bogomil qui n’est pas non plus ce qu’on pourrait appeler un personnage fort, toutes – absolument toutes – sont objectivées, filmées de la même manière que les voitures de luxe présentes dans le long-métrage, et, cette fois, qualifiées la plupart du temps de « salopes ». L’actrice qui concentre le plus de remarques ouvertement sexistes est bien Brigitte Nielsen – femme de Stallone à l’époque, qui a aussi joué dans Cobra, décidément. Sa grande taille et le fait qu’elle soit au cœur des sinistres plans des gangsters lui valent des flots de qualificatifs nauséabonds ou de tentatives de dragues à base de questions sur sa pilosité. Le summum est atteint lors de la fête Playboy où le vrai Hugh Hefner vient parader au milieu de ses playmates et où Eddie Murphy se pince les parties intimes pour seul élément comique. Signe des temps.

Si la réalisation de Tony Scott participe plus que jamais à cette débauche de masculinité toxique, il faut reconnaitre que Le Flic de Beverly Hills 2, en termes de mise en scène pure, surclasse en tous points son ainé. Le sens du spectacle de Scott, l’usage du scope et l’affirmation du style Simpson/Bruckheimer totale font entrer la franchise de plain-pied dans le blockbuster. Le rythme est déchainé et tant pis pour l’histoire qui parait bien fade, vidée de l’effet de nouveauté du premier film, tant par l’ennui qui commence à poindre chez les acteurs que par une enquête qui ne marque pas par son originalité. Le long-métrage est encore un succès public à défaut de convaincre totalement la critique : il récolte quasiment 300 millions de dollars au box-office de 1987, ce qui équivaut à 800 millions actuels. Signe que quelque chose est en train de dérailler malgré tous ces beaux chiffres, Le Flic de Beverly Hills 2 marque la première apparition d’Eddie Murphy à la tristement célèbre cérémonie des Razzie Awards de 1988.

Le Flic de Beverly Hills 3 (1994)

© Tous droits réservés

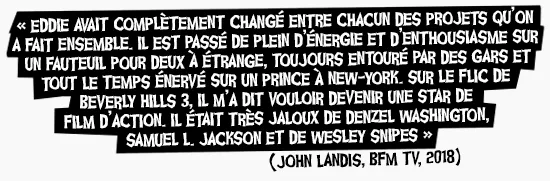

Sept ans plus tard, les choses ont changé. S’il a encore cartonné avec Un Prince à New-York et 48 Heures de plus (W. Hill, 1990), les échecs des Nuits d’Harlem (1989), sa première réalisation très personnelle, de Boomerang (Reginald Hudlin, 1992) et de Monsieur le député (Jonathan Lynn, 1992) remettent en perspective le juteux contrat entre Eddie Murphy et la Paramount qui s’achèvera après sa tentative d’incursion dans l’horreur gentillette avec Un Vampire à Brooklyn (Wes Craven, 1995). Avant cela, le studio à la montagne étoilée décide de tenter un dernier coup de poker en ressortant la veste iconique d’Axel Foley du tiroir pour un Flic de Beverly Hills 3 qui pouvait encore susciter l’intérêt du public. La star a perdu de sa superbe et s’apprête à vivre une longue traversée du désert, mais il sait qu’il a un coup à jouer en reprenant la plaque de flic de son personnage culte. Pour cela, il va imposer l’un de ses anges gardiens de cinéma : John Landis, lui aussi en perdition auprès du public et des critiques après les fours de L’Embrouille est dans le sac (1991) avec Stallone et Innocent Blood (1992). Le réalisateur des Blues Brothers (1980) et du Loup-garou de Londres (1981), tout comme son acteur, joue son va-tout.

© Tous droits réservés

De leur côté Simpson et Bruckheimer ont continué leur bonhomme de chemin en produisant le quasi remake de Top Gun avec des voitures de NASCAR Jours de Tonnerre (1990) toujours réalisé par le fidèle Tony Scott. Un exercice de style très creux et une vitrine de luxe pour l’acteur star Tom Cruise qui ne convainc pas la critique, encore une fois, et qui continue de creuser le fossé entre le duo et la presse. Les années 80 sont désormais terminées, place aux nineties qui promettent elles aussi leur lot de spectacle décomplexé. Naturellement, les deux producteurs travaillent sur la pré-production du Flic de Beverly Hills 3 avec la ferme volonté d’entretenir leur franchise phare. Alors ils écoutent les nombreux scénaristes qui viennent leur proposer des idées – Robert Towne avait par exemple tenté sa chance – qui amenait tantôt Foley à Londres, comme à l’époque du second volet, tantôt à croiser la route de Crocodile Dundee (Peter Faiman, 1986) autre personnage culte joué par Paul Hogan. Steven E. De Souza, qui notamment écrit 48 Heures et Piège de cristal (John McTiernan, 1988), propose alors une idée « à la Die Hard » dans un parc d’attractions. Devant les chiffres des derniers films portés par Murphy, la Paramount décide de tronquer le budget, ce qui provoquera le départ de Don Simpson et Jerry Bruckheimer qui, dès l’année suivante, lanceront chez un autre studio un nouveau film policier à base d’humour avec leur nouveau poulain : Bad Boys (Michael Bay, 1995).

La production est alors proposée à Joel Silver – avec L’Arme Fatale, Piège de cristal ou plus tard Matrix (Lana & Lilly Wachowski, 1999) un concurrent direct du binôme – qui décline, puis confiée à Mace Neufeld derrière les aventures de Jack Ryan déjà pour la Paramount. De septembre 1993 à janvier 1994, le tournage prend pour cadre une nouvelle fois la Californie et contrairement au Flic de Beverly Hills 2, une bonne partie du casting ne revient pas, la faute à des plannings trop chargés ou à une bonne intuition de la part des absents. John Ashton, dans le rôle de Taggart, et Ronnie Cox, dans celui de Bogomil, manquent à l’appel. En revanche, Bronson Pinchot reprend son rôle de Serge, absent du deuxième épisode. Fidèle à son habitude de glisser d’illustres réalisateurs dans ses réalisations pour de sympathiques caméos, John Landis invite, dans Le Flic de Beverly Hills 3, George Lucas, John Singleton, Martha Coolidge, Joe Dante ou encore Ray Harryhausen pour de furtives apparitions. Le cinéaste impose un autre style à ce troisième opus, plus proche sur la forme de premier film, et franchement plus familial. Avant qu’Eddie Murphy n’aille s’embourber dans des comédies indignes telles que Le Professeur Foldingue (Tom Shadyac, 1996) ou Docteur Dolittle (Betty Thomas, 1998), on peut observer que sa franchise adorée suit là le même tournant que sa carrière.

© Tous droits réservés

Encore une fois, Axel Foley débarque à Los Angeles pour venger un ami. Encore une fois, il dérange les brigands comme les autorités. Et encore une fois, Eddie Murphy fait son numéro comique. Mais cette fois, la magie n’y est plus du tout. Dans le deuxième épisode, le jeu plus faiblard de Murphy était occulté par les délires pétaradants de Tony Scott. Toutefois devant la caméra de Landis, plus lente voire franchement soporifique – la séquence du sauvetage des enfants dans la roue est d’un ennui total assez bluffant ! – le manque d’investissement de l’acteur principal se voit comme le nez au milieu de la figure. Le Flic de Berverly Hills 3 se perd dès les premières minutes par un petit numéro musical où des garagistes rendent plus ou moins hommage aux Blues Brothers. La mort de l’inspecteur Todd, si elle lance la vengeance de Foley, est parfaitement inconséquente d’un point de vue dramatique puisque Murphy repart dans un numéro de grimaces quinze secondes après le drame. Les dialogues sont d’une pauvreté affligeante et les rebondissements se voient arriver à trois kilomètres. Même Axel F, le thème musical emblématique d’Harold Faltermeyer, absent lui aussi, est maltraité par Nile Rodgers qui le rend aussi inaudible que la reprise de Crazy Frog en 2005.

© Tous droits réservés

Sauf que l’action, comme dit plus tôt, n’est clairement pas le point fort du long-métrage. Les velléités de Murphy et les tensions entre son réalisateur et lui expliquent en partie le résultat auquel le public a eu le droit. Le Flic de Beverly Hills 3 est une débâcle à plus d’un titre qui évite juste de remettre une couche sexiste sur le marasme, bien qu’il ne puisse s’empêcher de virer dans l’humour homophobe avec le personnage de Serge – une constante dans la carrière d’Eddie Murphy qui a, au début de sa carrière, enchainé les propos épouvantables à l’égard de la communauté LGBTQIA+. On pourrait tout juste sauver le plaisir régressif de se replonger dans les années 90 même si on préfèrera mille fois revoir Une Journée en enfer (J. McTiernan, 1995) qui réussissait sur tous les plans là où le film de John Landis échoue. En attendant, ce troisième chpaitre se plante encore plus fort contre le mur des critiques du monde entier, et il signe le plus faible box-office de la franchise avec à peine 120 millions de dollars récoltés, ce qui, même en tenant compte de l’inflation depuis 1994, n’offre qu’un résultat de 250 millions de dollars. Une chute vertigineuse par rapport au second épisode qui enterrera la franchise pour presque trente ans, malgré quelques tentatives de la réanimer depuis. Surtout, un échec qui inaugurera un virage artistique majeur dans la carrière d’Eddie Murphy.

Les Trente (pas toujours) Glorieuses

© Tous droits réservés

Don Simpson et Jerry Bruckheimer, revenons à eux, ont continué leur carrière hollywoodienne en évitant d’être emportés par l’eau de la douche froide du Flic de Beverly Hills 3. Bad Boys, USS Alabama (Tony Scott, 1995) et Esprits rebelles (John N. Smith, 1995) ont été de beaux succès, et les deux derniers ont marqué les premières pierres d’une longue collaboration de plusieurs années avec la branche adulte des studios Disney. La belle machine va pourtant subir un coup d’arrêt en 1996 puisque Don Simpson sera retrouvé mort chez lui après un arrêt cardiaque lié à sa consommation excessive de drogues. Le duo de producteurs était alors en plein tournage de The Rock, la deuxième réalisation du nouveau champion de leur écurie, Michael Bay. Simpson, qui était la figure publique du binôme, n’est plus, Jerry Bruckheimer passera donc le reste de sa carrière à perpétuer son héritage en enchainant les productions et les succès, toujours chez Disney : Armageddon (M. Bay, 1998), Ennemi d’État (T. Scott, 1998), La Chute du Faucon Noir (Ridley Scott, 2001), les trois premiers Pirates des Caraïbes (Gore Verbinski, 2003, 2006, 2007), Benjamin Gates et le Trésor des Templiers (Jon Turteltaub, 2004), etc. La patte Bruckheimer est identifiable entre milles, héritée de Top Gun et du Flic de Beverly Hills 2, et les plus grandes stars viennent s’adonner à des plaisirs régressifs à coups de gros chèques. En 2013, la machine finit toutefois par s’enrailler complètement avec l’échec commercial titanesque de Lone Ranger (G. Verbinski). Peu à peu, Jerry Bruckheimer se retire de l’antre Disney pour aller produire un coup chez Sony avec Délivre-nous du mal (Scott Derrickson, 2014), un coup chez Amazon pour The Ministry of Ungentlemanly Warfare (Guy Ritchie, 2024) ou un coup chez Apple pour Apex (Joseph Kosinski, 2024). Il retrouve même la Paramount pour Gemini Man (Ang Lee, 2019) mais surtout, alors que tout le monde le croyait à terre et que personne n’y croyait, pour Top Gun : Maverick (J. Kosinski, 2022). Ce vieux marronnier longtemps envisagé avec Tony Scott, avant son suicide en 2012 est un triomphe au box-office, relançant du même coup les élans nostalgiques de Bruckheimer ! Il avait déjà relancé la franchise Bad Boys en 2020 – Bad Boys For Life (Adil El Arbi & Bilall Fallah) – et compte désormais remettre la main sur sa licence phare, Le Flic de Beverly Hills…

© Tous droits réservés

De son côté, Eddie Murphy n’a clairement pas vécu la même fin triomphante des années 90. À part ses participations à des doublages de dessins animés – Mushu dans Mulan (Tony Bancroft, 1998) et l’Âne dans Shrek (Andrew Adamson, 2001), c’est lui – ses dernières comédies ne sont que des variations autour de son sens comique de plus en plus émoussé. Il s’enfonce dans la comédie potache où il se démultiplie comme La Famille Foldingue (Peter Segal, 2000) ou Norbit (Brian Robbins, 2007), ou dans d’énièmes tentatives comico-policières comme Showtime (Tom Dey, 2002). Seuls Shrek et son rôle secondaire, nommé aux Oscars, dans le sympathique Dreamgirls (Bill Condon, 2006) seront donc à retenir de ses années 2000. Dans la décennie suivante, il se montre plus rare avant un retour remarqué et salué sur Netflix dans Dolemite Is My Name (Craig Brewer, 2019) où il retrouve le feu sacré dans un rôle taillé pour lui lui permettant ‘être nommé aux Golden Globes. Même les Razzie Awards dont il est la cible récurrente depuis trente ans saluent son interprétation en lui décernant le prix de « l’acteur qui réussit à se racheter une crédibilité ». Deux ans plus tard, en 2021 et pour Amazon, Craig Brewer remplacera John Landis aux manettes d’Un Prince à New-York 2 où Murphy retrouve avec un certain plaisir le rôle d’Akeem Joffer. Sans atteindre les cimes des années 80, la cote de popularité de l’acteur est en train de se refaire une santé sur les plateformes. C’est le moment que Netflix choisit pour s’allier à Jerry Bruckheimer pour faire renaitre Le Flic de Beverly Hills.

Le Flic de Beverly Hills : Axel F (2004)

La mise en route du Flic de Beverly Hills 4 est ce que l’on peut appeler raisonnablement un serpent de mer. Dès la sortie du troisième film, la Paramount avait plus ou moins envisagé la possibilité de continuer l’aventure mais les résultats ayant refroidi tout le monde, il faudra attendre 2006 pour réentendre parler du projet. Un script reprenant les différentes idées abandonnées des deuxièmes et troisièmes volets commence à circuler sans que rien ne soit concrétisé. En 2008, les cinéphiles du monde entier ont un énorme frisson d’effroi en apprenant que Brett Ratner est officiellement engagé pour réaliser après avoir saccagé deux franchises – Hannibal Lecter avec Dragon Rouge (2002) et les X-Men avec L’Affrontement final (2005). Il promet néanmoins un retour à la tonalité des deux premiers films. À ce stade, le projet s’intitule Beverly Hills Cop 2009 mais en 2010, le cinéaste/fossoyeur de licence se montre beaucoup plus réservé sur la faisabilité du film, ce que confirmera Murphy en 2011.

© Amazon Prime Video

La direction prise est donc d’investir la télévision. La chaine CBS qui appartient au même conglomérat que la Paramount diffusera la série. Sauf que… Même si le réalisateur Barry Sonnenfeld vient réaliser le pilote de Beverly Hills Cop en 2013, avec une participation d’Eddie Murphy, l’histoire n’ira pas plus loin, les exécutifs n’étant pas convaincus par le potentiel du programme. Ce n’est qu’en 2022 – peut-être en prévision du prochain film – que le pilote de la série annulée sera diffusé. Le showrunner souhaitait renouer avec la dimension presque sociale du premier épisode, qu’importe, les décideurs financiers ont toujours le dernier mot… Retour à la case départ pour la suite aussi attendue que crainte. En 2016, les belges Adil El Arbi et Bilall Fallah, futurs réalisateurs de Bad Boys For Life et de Bad Boys : Ride Or Die (2024), sont engagés pour prendre les rênes du quatrième chapitre, relancé donc. Mais le tournage est repoussé maintes et maintes fois avant que la Paramount ne revende finalement ses droits de diffusion à Netflix en 2019. Le tournage d’Un Prince à New-York 2 puis le COVID retardent à nouveau le lancement de la production et ce n’est qu’en août 2022 que les prises de vues commencent, sous la baguette de Mark Molloy.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas encore vu le dernier épisode du Flic de Beverly Hills. Seules une affiche et une bande-annonce sont visibles et ce que l’on peut d’ores et déjà affirmer, c’est que la promotion joue à fond la carte de la nostalgie et sur l’iconisation du flic originaire de Détroit. Nous reviendrons dessus en temps voulu… Pour l’heure ce qui est sûr, c’est que la franchise du Flic de Beverly Hills a traversé quarante ans de cinéma et qu’elle fait figure, d’une certaine manière, de marqueurs indicatifs sur l’industrie hollywoodienne où Jerry Bruckheimer et Eddie Murphy ont vécu des très hauts et des très bas. Le Flic de Beverly Hills raconte en filigrane et en pointillé la trajectoire de ses deux personnalités.