Peut-être le plus grand artisan du cinéma bis italien, Sergio Martino a ravi des générations de spectateurs, pas forcément toujours pour les mêmes raisons puisqu’on le retrouve aux commandes de jolies réussites artistiques voire commerciales, comme à celles de délicieux nanars d’exploitation. Le continent des hommes-poissons (1979) peut sans honte être rangé dans la première catégorie.

© Tous droits réservés

L’ïle du Docteur Morue

© Tous droits réservés

Western, giallo, fantastique, comédie érotique, science-fiction post-apocalyptique… : Sergio Martino a pratiqué tous les genres. Aujourd’hui reconnu et loué par ses pairs plus célèbres que lui (Quentin Tarantino et Guillermo Del Toro notamment), il est redécouvert par de nouveaux cinéphiles de la série B, grâce à des éditeurs courageux et passionnés, tel Artus Films pour la présente réédition. Tourné peu avant que la production italienne ne tombe définitivement dans le plagiat bon marché et hâtivement réalisé de tout ce qui marche outre-Atlantique, Le continent des hommes-poissons bénéficie d’un budget confortable et d’une distribution assez prestigieuse pour un film de cet acabit. Filmé un an après La montagne du dieu cannibale (1978) pour la même société – celle de Luciano, grand frère de Sergio – on y retrouve une grande partie de l’équipe, dont le chef décorateur Antonello Geleng, Eugenio Alabiso au montage et Claudio Cassinelli dans le rôle principal. Comme tout bon film d’aventures qui se respecte, il est tourné en des lieux qui se veulent dépaysants, en l’occurrence les plages et l’impressionnante grotte de Neptune de Sardaigne, ainsi que le lac de Vico près de Rome, dont l’environnement et les paysages donnent l’illusion d’une île tropicale. Car contrairement à ce que semble insinuer le titre français, c’est bien d’une île qu’il s’agit (L’isola degli uomini pesce en italien et Island of The Fishmen en anglais), sur laquelle s’échoue une nuit de 1891 une embarcation de naufragés sous le commandement du lieutenant Claude De Ross (Claudio Cassinelli), la plupart de futurs bagnards en route pour Cayenne. Ils viennent d’essuyer une attaque nocturne de la part d’effrayantes créatures aquatiques et les rares survivants sont décimés les uns après les autres, victimes de l’eau turbide d’une mare, de pièges mortels ou encore des monstres sus-cités. L’île est aux mains d’Edmund Rackham (Richard Johnson) qui dispose de guerriers sauvages à sa solde et de Shakira, sa femme, une sorcière très au fait des rites vaudous. Il finance les recherches sur les hommes-poissons d’Ernest Marvin, interprété par Joseph Cotten (qui a tenu l’un des rôles principaux dans Citizen Kane, tout de même !) et convoite accessoirement sa fille Amanda (la « James Bond Girl » Barbara Bach). Et puisque De Ross est médecin et susceptible de soigner le savant malade, il offre l’hospitalité aux trois rescapés. Évidemment, en tant que grand méchant monochrome du film, c’est l’appât du gain qui le motive : s’approprier le trésor de l’Atlantide.

© Tous droits réservés

Le continent des hommes-poissons fait partie de ces films d’aventure mâtinés de science-fiction au charme désuet, comme il était encore possible d’en faire dans les années soixante-dix malgré l’arrivée des premiers blockbusters. Les effets spéciaux sont plutôt bons en regard de l’époque et du budget (ce qu’en dit Antonello Geleng dans les bonus est à ce titre très éclairant), malgré les éboulements de blocs de polystyrène, l’utilisation de stockshots d’éruptions volcaniques et l’incendie de maquettes. On pense immédiatement à la mini-série (remontée ensuite pour le cinéma) L’île Mystérieuse (Juan Antonio Bardem et Henri Colpi, 1973), mais aussi à L’Étrange Créature du lac noir (Jack Arnold, 1954) et L’île du docteur Moreau (Don Taylor) sorti peu avant, en 1977. L’histoire originale écrite notamment par le producteur Luciano Martino est également inspirée en partie du roman Le cauchemar d’Innsmouth de H. P. Lovecraft, dans laquelle les habitants d’un village côtier se transforment petit à petit en des êtres aquatiques cauchemardesques. Ici, les humanoïdes amphibies, nonobstant leurs barrissements d’éléphant et leurs gros yeux globuleux, ne sont pas trop ridicules et suffisamment effrayants. Si les motivations et les talents du professeur Marvin sont quelque peu anachroniques (il donne dans la greffe d’organe, prévoit une surpopulation de l’humanité et un épuisement des ressources, d’où ses expériences contre nature), le spectateur de l’époque fut plutôt indulgent car sa fille Amanda (Barbara Bach) attirait bien davantage le regard que ses obscures préoccupations écologico-métaphysiques. Il faut dire que de nombreuses séquences mettent l’accent sur l’érotisation de l’actrice, notamment lorsqu’elle apporte aux créatures la potion qui les rend dociles, dans une séquence « la belle et les bêtes » dont l’inspiration ne fait aucun doute. La carrière de Barbara Bach, hormis L’espion qui m’aimait (Lewis Gilbert, 1977), s’est essentiellement déroulée dans le cinéma bis, dans des rôles qui ont moins cherché à valoriser ses talents de comédiennes que sa plastique. Un autre monstre surgi de l’eau croise sa route – toujours sous la houlette de Sergio Martino et la même année que Le continent des hommes-poissons – dans Le Grand Alligator. Puis elle rencontre son mari, le plus fun (et le plus évadé fiscal) des Beatles, Ringo Starr, sur le tournage de L’Homme des cavernes (Carl Gottlieb, 1981), drolatique nanar préhistorique financé par un autre Beatles, Georges Harrisson. Quant à Claudio Cassinelli, il est parfait dans son rôle du beau lieutenant courageux qui va évidemment séduire la jeune femme (pas si) en détresse (que ça). Apprécié de tous selon les dires du metteur en scène et du chef décorateur, l’acteur décède tragiquement quelques années plus tard dans un accident d’hélicoptère pendant la réalisation d’Atomic Cyborg (également de Sergio Martino, 1986), à 46 ans seulement.

Toujours à l’affût d’une bonne opportunité, Roger Corman repère le film et l’achète pour le marché américain. Mais il veut le remonter et accentuer le côté horrifique en supprimant des passages tout en tournant de nouvelles scènes avec des acteurs américains. Il demande donc à Chris Walas, futur grand des effets spéciaux (les Gremlins de Joe Dante, 1984 ou La Mouche de David Cronenberg en 1986) de concevoir une créature plus sanglante. Le résultat s’appelle Something Waits in The Dark, dont la bande annonce trompeuse, voire racoleuse, contient des scènes des Monstres de la mer (Barbara Peeters, 1980), dont quelques “plans nichons”, une méthode d’hameçonnage du public masculin de l’époque dont Roger Corman s’était fait maître. Devant l’échec de ce remontage, il produit Screamers, une troisième mouture encore plus mensongère puisque l’écorché de l’affiche conçue pour l’occasion n’apparaît jamais à l’écran. La version de Martino, hormis les outrages commis par de ce filou de Corman, connaîtra une suite bien plus tard, tournée pour la télévision et intitulée La Reine des hommes-poissons (Sergio Martino, 1995).

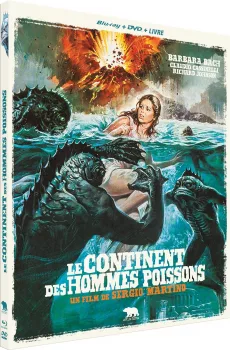

Sorti en 2006 chez feu Neo Publishing dans une version déjà très soignée, le film bénéficie chez Artus Films d’un coffret DVD/Blu-ray doté d’un superbe livret richement illustré dans lequel Christophe Bier liste les longs-métrages (dont certains méconnus) où apparaissent des créatures marines humanoïdes. Et il y en a un bon nombre ! Côté suppléments, outre les traditionnelles photos d’exploitation et une présentation par l’auteur de bandes dessinées Curd Ridel, on pourra savourer deux entretiens d’un intérêt majeur : l’un de Martino lui-même et l’autre d’Antonello Geleng. C’est un pur bonheur d’écouter le metteur en scène parler de sa réalisation, des lieux de tournage, des acteurs avec sa faconde habituelle. En plus de multiples digressions, d’anecdotes amusantes, il rend hommage au cinéma « à l’ancienne », à ses aspects archaïques parfois, à tous ces gens qui gravitaient autour d’une production, à toutes ces petites mains indispensables dont le travail n’était pas selon lui aussi simple qu’aujourd’hui. Il nomme ainsi nombre de ses anciens collaborateurs, certains décédés, et finit sur une note émouvante cachée derrière une métaphore footballistique : « Je joue les prolongations, peut-être arriverai-je aux tirs au but ». Geleng, dans un style moins flamboyant mais non moins riche, raconte la partie invisible du film, la préparation des tournages, des décors, les aspects techniques, les problèmes rencontrés, mais également le côté humain, comme l’amitié qui peut naître au fil des années avec certaines personnes. Plus que de simples bonus, ces entretiens sont un peu l’histoire d’un cinéma révolu raconté par ceux qui l’ont fait.

Sorti en 2006 chez feu Neo Publishing dans une version déjà très soignée, le film bénéficie chez Artus Films d’un coffret DVD/Blu-ray doté d’un superbe livret richement illustré dans lequel Christophe Bier liste les longs-métrages (dont certains méconnus) où apparaissent des créatures marines humanoïdes. Et il y en a un bon nombre ! Côté suppléments, outre les traditionnelles photos d’exploitation et une présentation par l’auteur de bandes dessinées Curd Ridel, on pourra savourer deux entretiens d’un intérêt majeur : l’un de Martino lui-même et l’autre d’Antonello Geleng. C’est un pur bonheur d’écouter le metteur en scène parler de sa réalisation, des lieux de tournage, des acteurs avec sa faconde habituelle. En plus de multiples digressions, d’anecdotes amusantes, il rend hommage au cinéma « à l’ancienne », à ses aspects archaïques parfois, à tous ces gens qui gravitaient autour d’une production, à toutes ces petites mains indispensables dont le travail n’était pas selon lui aussi simple qu’aujourd’hui. Il nomme ainsi nombre de ses anciens collaborateurs, certains décédés, et finit sur une note émouvante cachée derrière une métaphore footballistique : « Je joue les prolongations, peut-être arriverai-je aux tirs au but ». Geleng, dans un style moins flamboyant mais non moins riche, raconte la partie invisible du film, la préparation des tournages, des décors, les aspects techniques, les problèmes rencontrés, mais également le côté humain, comme l’amitié qui peut naître au fil des années avec certaines personnes. Plus que de simples bonus, ces entretiens sont un peu l’histoire d’un cinéma révolu raconté par ceux qui l’ont fait.