Troisième carnet de bord relatant nos pérégrinations dans les salles du Festival Extrême Cinéma que nous propose la Cinémathèque de Toulouse, quatre jours supplémentaires de programmation aussi extrême qu’exceptionnelle.

“The appointment” © Tous droits réservés

Jour 5-6 • Le Repos de la Guerrière

“D’hommes à Hommes” © Tous droits réservés

Une petite pause s’impose parfois dans un marathon aussi extrême ! N’ayant pas eu le temps de me poser devant le segment Mondo Homo proposé mardi et mercredi, je suis passé à côté du documentaire Mondo homo : Enquête sur le cinéma pornographique homosexuel français des années 70 (Hervé Joseph Lebrun, 2014) en présence du réalisateur venu parler des pionniers du cinéma porno gay à travers des témoignages de cinéastes et d’acteurs, ponctué de quelques extraits de films. Après l’explication place à la pratique avec la diffusion mercredi du long-métrage D’hommes à hommes (Gréco de Beauparis, 1977), toujours en présence de Joseph Lebrun, photographe, réalisateur, écrivain et chercheur spécialité dans le cinéma pornographique homo ainsi que de Claude Loir, pionnier du cinéma X homosexuel en France. Un film d’hommes donc, où chacun cherche son rôle à l’intérieur du couple entre passif et actif avec une remise en question des schémas sociaux et domestiques.

Jour 7 • Le Parking des Anges

“Parking” © Tous droits réservés

L’amour toujours, avec la diffusion de Parking (Jacques Demy, 1985) qui revisite le mythe d’Orphée à la sauce 80’s avec sexe, drogue and rock’n roll. Enfin, c’était peut-être l’objectif au départ, mais cette adaptation de l’histoire d’Orphée, poète et musicien échouant à ramener son épouse Eurydice des enfers, n’a rien de sulfureuse. Ancré plus que jamais dans son époque et visiblement destiné à y rester, l’un des derniers projets de Jacques Demy, principalement connu pour Peau d’âne (Jacques Demy, 1970) ou Les demoiselles de Rochefort (Jacques Demy, 1967) a été un véritable échec commercial, au point qu’il a lui-même renié le film. Effectivement la salle n’était pas bien pleine, les autres festivaliers préférant aller voir The Appointment (Lindsey C Vickers, 1981) diffusé à la même heure. Pauvres fous, ils étaient dans l’erreur car ils sont passés à côté d’une expérience collective unique, entre rires et fascination devant un long-métrage raté et pourtant inoubliable. Ce n’est pas tant le mythe d’Orphée qui est mal maitrisé, au contraire contextualiser un enfer urbain en noir et blanc ponctué de touches rouge sang en dessous d’un parking ou faire de Perséphone une femme d’affaires sexy modernise de façon originale cette histoire mille fois revue. Ce qui a transformé un concept singulier en objet kitsch, c’est d’avoir voulu faire un film de « jeunes » alors que le réalisateur approchait de la soixantaine. Orphée métamorphosé en rock star romantique a bien une guitare électrique mais cela ne suffit pas pour en faire une idole des jeunes crédible. Ses chansons fleur bleue et son bandeau rouge clignotant comme une décoration de Noël – qu’il ne quitte absolument jamais, même pour l’enterrement de sa femme – le décrédibilise complétement en tant qu’artiste qui remplit des salles entières, acclamé par une foule prête à l’étouffer de tout son amour, hommes ou femmes. Ce décalage constant entre le mythe de la rock star que le récit veut imposer et la façon dont Francis Huster joue ce rôle est hilarant de bout en bout. N’y allons pas par quatre chemins, Parking lui doit tout. Il est de tous les plans mais on ne se lasse jamais de sa politesse onctueuse, de son look fouillis qui se veut à la fois sportif et chic et de son cabotinage scénique. On peut évidemment lui reprocher un chant pas toujours à la hauteur, ça saute aux oreilles dès le premier couplet, mais on ne peut que saluer son abandon total au rôle. On ne peut en revanche pas en dire autant des autres acteurs qui ont l’air de jouer dans une autre dimension, notamment Jean Marais qui se demande ce qu’il fiche là en Hadès alors qu’il se débrouillait bien mieux en Orphée chez Cocteau. Des sujets graves tels que le deuil, les méfaits de la drogue ou la place de l’artiste dans la société sont traités de façon tellement fantasques que le film en acquiert un charme unique. Bonheur subtil oui, mais bonheur difficile.

Jour 8 • Boire ou vivre, il faut choisir

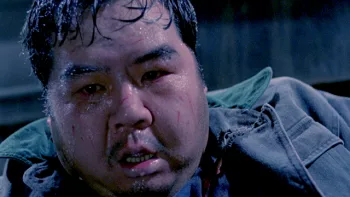

“Run and Kill” © Tous droits réservés

La salle était pratiquement pleine pour la première projection du cycle Hong Kong fou fou, Run and kill (Billy Tang, 1993) course effrénée à travers un Hong Kong sombre et misérable ponctué d’actes de violence inouïs. Le film commençait pourtant bien, avec un super papa poule, Ng Cheung, qui prépare le petit déjeuner avant de partir gaiement au travail, laissant sa femme profiter d’une grasse matinée probablement bien méritée. Il fait beau, Papa fait des grimaces sur le chemin de l’école et tout le monde se marre. On continuerait presque à rigoler lorsque ce dernier surprend sa femme avec l’épicier du coin en train de forniquer dans le salon. Loin de s’en insurger, probablement sous le choc, il leur laisse finir leur affaire. En quelques minutes, le personnage est cerné : un bon gros nounours, gentil et naïf, face à une situation qui le dépasse tellement qu’il n’arrive même pas à se mettre en colère. Le réalisateur s’incline face à la maxime célèbre de Rousseau « L’homme nait bon, c’est la société qui le corrompt » et va transformer peu à peu son personnage principal en surhomme, violent et animal grâce – ou à cause – d’un simple verre d’alcool qui va tout faire basculer… Difficile d’imaginer, vu la banalité de l’élément déclencheur que tout ça peut dégénérer jusqu’à un point de non-retour. Mais on reconnait bien là ce genre de productions hongkongaises Catégorie III pour la violence de ses scènes et la dureté de ses propos, à l’instar d’Ebola Symdrome (Herman Yau, 1996) qui n’hésite pas à pointer du doigt la société à travers des personnages à la fois burlesques et sadiques. Or nous voilà ici devant un film boursouflé ou on ne sait pas si on doit rire, pleurer ou crier. Dans le doute, on fait les trois à la fois devant la fuite d’un Cheung couard jusqu’à l’os, où la violence monte crescendo pour finir sur un climax presqu’insoutenable.

Jour 9 • Le Chien et le Politicien

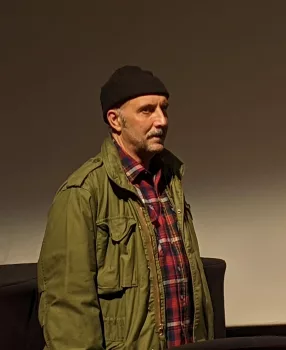

Gaspar Noé © Charlotte Viala

Le festival approche de sa fin, le stock de bières du bar se vide tandis que les salles se remplissent de plus en plus pour le dernier sprint. Et qui de mieux pour incarner ce dernier éclat que le réalisateur Gaspar Noé, les bras chargés de bonnes propositions ? En outre, une carte blanche réservée à Eloy de La Iglesia, réalisateur espagnol assez peu connu en France. Adepte de sa filmographie, Gaspar Noé nous partage ses impressions suite à la vision des réalisations d’un cinéaste qu’il considère comme le plus grand depuis Luis Buñuel. Le réalisateur de Love (2015) se reconnait forcément dans une filmographie libertaire, avec une ouverture sexuelle inédite pour l’époque deux ans après la mort de Franco. Il fallait un film éminemment politique donc pour débuter sa carte blanche avec Le Député (Eloy de la Iglesia, 1978) qui suit le quotidien de Roberto Orbea, un député de gauche en guerre contre un groupuscule franquiste terroriste qui aimerait bien faire tomber le politicien contestataire de son piédestal en révélant sa scandaleuse homosexualité. Tourné de façon presque documentaire, agrémenté d’images d’archives qui reconstituent un contexte chaotique, Le Député quitte peu à peu la sphère strictement politique pour glisser dans la psychologie torturée de Roberto. Sa vie privée sera révélée en entièreté au spectateur, filmée sans fard avec de nombreuses scènes de nus frontales. Cette transparence de l’image et de ses relations, le trouple qu’il forme avec sa femme et son amant contraste avec une vie de politicien bien rangé que le réalisateur ne prendra même pas la peine de montrer. Ce qui l’intéresse c’est de mettre en lumière sa vie privée et non pas de l’opposer à sa vie publique, car l’une n’est pas forcément l’ennemie de l’autre. Eloy de la Iglesia étant lui-même homosexuel, la lutte constante de Roberto Orbea contre sa propre nature au profit d’un idéal politique mais finissant par céder à ses pulsions est très bien retranscrite. Limite voyeuriste, s’attardant sur des regards langoureux et des scènes du quotidien, il cherche avant tout à narrer la vie d’un homme symbole de la liberté qui lui-même ne se sent pas libre. À aucun moment un jugement n’est porté sur les personnages, avides de vivre leur vie comme ils l’entendent au détriment d’une société encore en pleine mutation qui les réprimande.

“La Créature” © Tous droits réservés

Il est à nouveau question de pulsions et de transgressions dans la deuxième carte blanche de Gaspar Noé avec La Créature (Eloy de la Iglesia, 1977). Il semble que les dernières séances avant la nuit de clôture soient réservées maintenant aux canidés. Après la diffusion de Caniche (Bigas Luna, 1979) il y a tout juste un an, nous voici encore aux prises avec un couple dysfonctionnel dont la vie va être chamboulée par l’arrivée d’un chien. Ce couple en question, c’est Marcos et Christina. Elle est une jeune femme caractérielle qui s’ennuie, lui un présentateur de télé opportuniste. Comme chaque couple au bord de la rupture, celui -ci pense que l’arrivée d’un bébé peut tout changer. Quand ce dernier arrondi le ventre de Christina, le bonheur semble à son paroxysme jusqu’à ce qu’un chien attaque la jeune femme, entrainant une fausse couche. Traumatisée, c’est un autre chien, qu’elle baptisera du nom du bébé défunt, qui lui redonnera gout à la vie. Qui est vraiment cette créature qui donne son nom au titre du film ? Le bébé mort-né ? Ce chien qui remplace un manque affectif ? Cette femme qui vit un amour contre-nature avec l’animal ? Le mari répudié et violent qui sent sa vie bien tranquille filer entre ses doigts ? En les mettant tous dans le même panier, Eloy de la Iglesia brouille toutes les frontières entre humains et animaux, entre bienséance et indécence, entre pulsion de vie et pulsion de mort. Il pousse les curseurs à fond dans les paradoxes malsains, faisant de la figure du chien la perte de la jeune femme mais aussi son salut, son enfant disparu mais aussi son amant. Visuellement, ce n’est pas aussi frontal que dans Le Député, mais des traces de pattes souillant la robe virginale de la mariée suffisent à faire passer le message. Comme Roberto Orbea, Christina cède à ses pulsions, perdant au fur et à mesure sa part humaine jusqu’à son langage qu’elle transformera en aboiements. Et La Créature de se terminer sur une note à la fois joyeuse et monstrueuse, désignant peut-être enfin cette fameuse créature … De l’homosexualité à la zoophilie, Eloy de la Iglesia transperce tous les tabous.