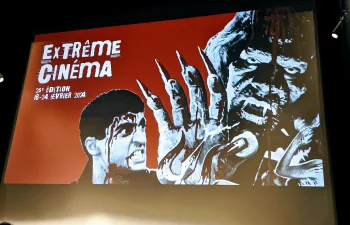

Une journée retranscrite en deux fois : il fallait bien ça quand ladite journée s’étale de 15h à 7h du matin. Me voilà achevant la première partie, l’esprit encore embrumé de la semaine, me demandant comment je pourrai tenir une nuit entière. Mais est-ce l’énergie du désespoir ou le désir ne pas voir le festival se finir, me voilà à 22h avec mon ticket, scellant mon enfermement jusqu’au petit matin avec les quelques fous qui restent. La reprise des nuits complètes qui s’était achevé depuis le COVID voit revenir son lot d’habitués carburant à la bière et aux chips. La salle pleine est plus que motivée à tenir jusqu’au bout de cette nuit de clôture du festival Extrême cinéma à al Cinémathèque de Toulouse.

© Charlotte Viala

Clôture • Nous sommes Extrême Cinéma et nous projetons des films !

“Jeu d’Enfant” de Tom Holland © Tous droits réservés

Le petit discours de remerciement est teinté de fatigue mais la reconnaissance du public est là, acclamant encore une programmation qui lui a donné à rire et à frissonner. Avant d’en terminer avec cette édition, le jury étudiant Extrême Cinéma est accueilli sur scène pour remettre le prix du meilleur court-métrage attribué à Carrion (Yvonne Zhang, 2022) jolie variation poétique sur le thème du deuil, fusionnant de nombreuses techniques visuelles avec une grâce maitrisée dont Fais Pas Genre vous avait parlé lors du festival Court-Métrange de cette année. La remise de cette récompense sonne officiellement l’ouverture de la nuit et avec elle son lot de petits films de genre qu’on ne se lasse jamais de revoir. Pour accompagner la diffusion du trio, nous retrouvons quelques traditionnelles bandes annonces de l’époque, comme Jeepers Creepers (Victor Salva, 2002) ou Max, le meilleur ami de l’homme (John Lafia, 1993), renforçant cette capsule temporelle dans laquelle nous sommes enfermés pour quelques heures encore. Nous aurons droit aussi toute la nuit à quelques pastilles poivrées de l’INA, reflets d’une époque délicieusement surannée. Que pouvons-nous penser de « cette invasion de Japonais » spécialisés dans la révélation du sexe des poussins ou du show quelque peu mégalomane d’un Alain Delon en tenue de soirée ? Concrètement, cela dépendra surtout de l’heure et du degré de fatigue, mais ces petites pauses de courtes vidéos allègent une soirée où pas moins de trois films vont se succéder. Commençons en douceur par Jeu d’enfant (Tom Holland, 1988), un classique du slasher diffusé pour l’occasion en 35mm. Réincarné dans une poupée Good Guy, Charles Lee Ray, tueur psychopathe, va faire tourner en bourrique le pauvre Andy et sa mère à coups de rires sardoniques et d’insultes vulgaires. Premier du nom et forcément le meilleur, ce Chucky plante les graines d’une franchise à succès encore d’actualité. Dérivant peu à peu vers la vaste blague à partir du 4ème opus, le premier garde un sérieux inquiétant malgré le surjeu de Brad Dourif en totale roue libre – mais a t-il déjà joué autrement dans sa carrière ? Cette atmosphère trouble repose sur tout ce que symbolise la poupée, à savoir le soutien émotionnel d’un enfant en manque d’une figure paternelle et souvent livré à lui-même face à une mère culpabilisant de trop travailler. La confiance qu’il offre à Chucky contraste avec la méfiance qu’il aborde avec les adultes qui ne le prennent jamais au sérieux. L’enfant qu’on ne croit pas était déjà au cœur de Vampire, vous avez dit Vampire ? (Tom Holland, 1985) qui voyait un adolescent persuadé que son voisin était un vampire au grand dam de son entourage fatigué d’entendre ses histoires à dormir debout… Renforçant la solitude d’un enfant malheureux, le spectateur assiste douloureusement dans Jeu d’enfant à la manipulation sordide d’un tueur en série qui dort dans le même lit qu’un garçon de six ans. Le film prend une autre tournure dès que la supercherie est révélée et se transforme en pur slasher, ne laissant pas une seconde de répit à un spectateur hilare devant les punchlines d’une poupée rousse en salopette mais tout aussi effrayé par ses attaques sournoises au couteau. Sa petite taille lui permet de se faufiler n’importe où et les plans furtifs dans lesquels on le voit disparaitre du cadre à la manière d’un félin instaure une angoisse diffuse, ne sachant jamais où et quand le mini psychopathe va frapper. Les marionnettes de Chucky remarquablement animées renforcent la crédibilité d’un personnage que la folie de Brad Dourif va forger au fur et à mesure des franchises, devenant indissociable de la poupée maléfique qui n’est pas prête de ranger son couteau et son sourire sadique. Pour notre plus grand bonheur.

“Why you don’t play in hell” de Sono Sion © Tous droits réservés

L’odeur du popcorn attire le public dans le hall pour la première pause de la soirée. Certains discutent une bière à la main, d’autres se font tirer le portrait seul ou à plusieurs dans le photomaton installé spécialement pour l’occasion afin de repartir avec un souvenir argentique de la nuit. Pour l’instant les yeux sont ouverts et les esprits éveillés mais qu’en sera-t-il après le second film ? Extrême Cinéma étant toujours prompt à éduquer ses spectateurs sur les affres de l’amour, la séance commence par un petit message vidéo assez daté de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) qui doit concerner, mine de, une bonne partie de la salle. L’amour au troisième âge voit un couple de petits vieux discuter passion et désir avec un sérieux médical et psychologique frôlant l’absurde. Grâce aux définitions du dictionnaire dûment lus par un acteur habité et aux expériences de Raoul, le spectateur avisé comprendra vite qu’il ne faut plus traiter les gens de plus de cinquante ans de « vieux cochons ». Et puisque nous sommes partis sur la trajectoire du loufoque, fonçons tête baissée vers le foutraque et déglingué Why don’t you play in hell ? (Sono Sion, 2013) qui ne comporte ni vieux ni cochons mais une bande de joyeux cinéphiles prêts à tout pour réaliser le meilleur film du monde, quitte à faire de la fille du chef d’un des plus cruels gangs de yakuzas la star principale… Si Sono Sion montre les côtés les plus sombres de l’humanité à travers le cinéma dans The Forest of Love (2020), voici son versant lumineux et fun qui tombe à point nommé pour un milieu de nuit. Le réalisateur oppose deux mondes radicalement différents : celui utopiste et joyeux des apprentis cinéastes et celui plus violemment ancré dans la réalité des yakuzas. Destinés à ne jamais se croiser, Sion va pourtant réussir à les réunir par l’intermédiaire d’une publicité que je défie quiconque d’oublier à l’issue du long-métrage, chorégraphie comprise. Les pérégrinations que chaque clan vit de son côté ne sont qu’un prétexte pour la mise en scène de la dernière partie du récit, sommet de gore enragé frôlant parfois le fantastique. Filmé tel un long plan séquence, parfois avec les aléas du direct, Sono Sion renoue avec le film de samouraï en enchainant les combats au sabre dans un bordel sans nom. Devant ce spectacle absolument illisible mais totalement jouissif, le public ne s’est permis de respirer que pendant les quelques minutes d’interludes d’humour noir, jusqu’à un final totalement détraqué qui brise le quatrième mur.

“Street Trash” de Jim Muro © Tous droits réservés

Force est de constater que malgré l’heure tardive, les gens sont totalement réveillés, secoués par la dinguerie du réalisateur japonais. Visiblement aucun spectateur ne s’est perdu dans les plis des fauteuils ou noyé dans les toilettes, la salle étant encore pleine pour le dernier film de la soirée, Street Trash (Jim Muro, 1987) que nous avions évoqué lors de sa sortie Blu-Ray chez ESC. Fable eroticogore immonde, elle propose de suivre le quotidien de clochards sales et libidineux dans une casse de voitures qui occupent leurs journées entre l’alcool, la violence et le sexe. Tout pourrait encore continuer à marcher comme sur des roulettes si l’arrivée d’un nouvel alcool sur le marché ne transformait pas ces sans abri en une bouillasse arc-en-ciel. Il parait qu’une image n’a pas d’odeur, pourtant on imagine sans peine les relents de pourriture et la fragrance des fringues moisies à la vue de ces personnages dégoutants mais surtout devant les effets spéciaux dégoulinants, œuvre démente de Jennifer Aspinall, qui a travaillé sur Toxic Avengers (Lloyd Kaufman, 1985). Il est vrai qu’un parfum de Troma embaume toute cette production qui ne tolère aucune censure, enchainant tous les vices entre viol, meurtre, racisme, vulgarité extrême et verge arrachée. À ce propos, cette histoire de pénis a été le sujet d’une anecdote racontée par Eric Peretti, fidèle des nuits extrêmes, parmi les nombreuses autres que mon esprit embrouillé a enfoui involontairement – ou volontairement, complètement sous l’emprise des quelques bandes annonces pornographiques diffusées avant le film. Ce fameux membre viril qui a eu son heure de gloire a été acheté par l’assistant stagiaire connu aujourd’hui pour ses blockbusters de super héros, le bienheureux Bryan Singer. Très soucieux de bien faire son travail, il a écumé de nombreux sexshop pour dégoter tous les modèles de pénis possibles. Le lendemain du tournage de cette fameuse scène, n’ayant probablement pas le cœur de s’en séparer, Mike Lackey – qui joue l’un des clochards – recycle le godemichet en le collant sur le cadran du téléphone de Frank Farel, producteur du long-métrage. N’ayant pas eu le courage de le retirer, ce dernier a observé ce phallus mou gigoter tel un tentacule à chaque fois qu’il composait un numéro de téléphone jusqu’à ce qu’il se décolle naturellement, terminant sa carrière sur un coup d’éclat. Et je ne vois pas de quelle meilleure façon achever ce carnet de bord du festival Extrême Cinéma, accompagnant d’un regard compatissant, les yeux gonflés de fatigue, d’un public heureux d’avoir pu prolonger le plaisir, une dernière fois avant la prochaine édition. Et y a-t-il meilleure sensation que de sortir d’une salle de cinéma au petit matin ? Non, je ne crois pas…