Notre rédactrice Charlotte Viala s’est faite naturaliser grolandaise pour pouvoir arpenter cette année les allées et les salles du Fifigrot, grande fête annuelle du film Grolandais. L’occasion de nous ramener des tonnes de pellicules qui font pas genre, où le réalisme se mêle au grotesque, où le mauvais goût côtoie la poésie, où ce qui est politique l’est toujours par un pas de côté, coupé-décalé. On poursuit avec les jours 4 et 5.

© Charlotte Viala

Jour 4 • Cage aux folles

“The Survival of Kindness” de Rodolf de Heer © Tous droits réservés

Le froid s’intensifie et la pluie s’invite même à la fête pour laver les consciences et les gueules de bois des afters du festival. Réfugions-nous fissa dans les salles de cinéma ou la chaleur humaine va se coupler à celle du désert lors de la projection de The Survival of Kindness (Rolf de Heer, 2022), survival comme son titre l’indique, qui se déroule dans les contrées désertiques de l’Australie où l’on fait la connaissance d’une femme sans nom parcourant un monde post-apocalyptique. Le réalisateur de la comédie noire Bad Boy Buddy (Rolf de Heer, 1993) revient aux sources de son cinéma en ouvrant la cage de son protagoniste principal qui va tenter de trouver sa place dans ce monde qu’il ne comprend pas, notamment à cause du langage qui semble s’être perdu et d’une maladie qui semble s’être répandue. Le cœur du récit ne cherche pas à expliciter la cause de cette épidémie ni même ce qui pourrait la stopper mais s’intéresse plutôt à comprendre ce que la population est devenue. Malgré son postulat fantastique, nous lorgnons donc plus du côté du drame social amorcé par l’analogie très limpide des premières images du long-métrage voyant un groupe de personnages blancs se partager un gâteau représentant métaphoriquement les terres des Aborigènes. Des contrées superbement illustrées à l’écran, passant du désert aride et hostile aux jungles luxuriantes avant de finir dans un décor industriel sublimé par un brouillard bleuté. Perdue souvent au milieu du cadre, notre survivante va peu à peu retrouver son langage, au fur et à mesure des rencontres, commençant à communiquer par des gestes, puis par des cris, avant de finir par parler probablement sa langue d’origine à sa seule amie bien incapable de comprendre le moindre mot. Mais quelle importance quand les rires et les regards ont déjà permis de tout construire entre elles. Plus à la recherche de l’autre que d’elle-même, moins intéressée par sa survie que par le sens de sa vie, sa quête trouvera une réponse qu’elle n’aurait jamais présagée, si désespérée que je ne préfère pas vous la révéler. Tout ce que l’on peut en conclure, c’est que le voyage de la vie est bien inutile si on l’accomplit seul.

“Dr Caligari” de Stephen Sayadian, 1989 © Tous droits réservés

N’étant pas ressortie complètement indemne de cette projection, il m’a été difficile de me plonger dans une ambiance radicalement opposée quelques minutes plus tard pour la dernière projection de la soirée. Mais c‘est aussi ça la magie des festivals, passer d’un film silencieux aux paysages naturels ouverts sur l’immensité à un objet pulp aux décors flashy et au vocabulaire bizarrement poétique. Entrons donc dans le cabinet du Dr Caligari (Stephen Sayadian, 1989), petite fille de l’éminent scientifique aux méthodes peu conventionnelles qui va tenter de soigner une patiente en proie à la nymphomanie. Bien loin de l’expressionnisme et des décors anguleux du classique de Robert Wiene, Stephen Sayadian nous offre un univers à la fois onirique et charnel, bavard et surchargé jusqu’à la nausée. Issu du porno, il met en valeur un érotisme clinquant, à la limite de la vulgarité mais toujours dans un esprit bon enfant aussi sincère que désinvolte. On retrouve un peu de John Waters dans ces personnages prisonniers d’un corps qu’ils articulent de manière théâtrale, déclament des textes sans aucun sens de manière robotique mais aussi un peu de l’esprit du Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975) dans ces looks queer et les couleurs criardes. Complètement inclassable donc indispensable, je suis ressortie du cabinet bien plus allumée qu’en y rentrant. Et je ne semble pas être la seule patiente diagnostiquée inapte à la vie réelle étant donnée tous les éclats de rire que j’ai entendus dans la salle. Un vrai asile de fous.

Jour 5 • La vie pas si privée des animaux

“A Life on the Farm” de Oscar Harding © Tous droits réservés

Le week-end est enfin là ! L’occasion de se mettre au vert en prenant quelques vacances à la campagne. N’espérez tout de même pas vous relaxer en écoutant le chant harmonieux des oiseaux un verre de prune à la main… En tout cas, pas dans la ferme de Charles Carson, véritable pile électrique qui met en scène son quotidien de fermier à travers des vidéos souvent drôles, parfois touchantes mais toujours un brin macabres. Le réalisateur va retrouver ces tranches de vie dans une vieille VHS héritée de son grand père, voisin du fermier excentrique et tenter de nous faire partager les souvenirs d’un vieil homme souvent en proie à la mélancolie dans le documentaire A life on the Farm (Oscar Hardind, 2022). Partagé entre les images d’archives et les multiples intervenants, allant des voisins de Charles aux spécialistes des VHS, en passant par un psychologue, le long-métrage est clairement inégal dans sa construction. Les petits films de Charles sont de véritables pépites, dévoilant ses animaux, ses parents et sa femme dans la vie mais aussi dans la mort avant de les remplacer par des squelettes en carton, probablement pour tromper une solitude et un ennui que même l’imaginaire n’a pas su combler. Le documentaire ne s’attarde pas assez sur le quotidien du fermier qui fabriquait de petites cartes à la manière de bandes dessinées, faisant parler parfois ses vaches ou ses morts à l’aide de phylactères, donnant véritablement vie à tout ce qui l’entourait. Le ton parfois condescendant des hipsters fans de VHS qui érigent Charles en précurseur fait grincer des dents tandis que le psychologue qui tente de mettre des mots sur les images semble être en total décalage avec la folie douce du fermier. En voulant expliquer les images, on en atténue finalement la portée et au lieu de rendre le tout touchant, ça le rend juste putassier. Une sorte de Strip-tease (émission documentaire belge culte des années 80) qui aurait du mal à s’assumer.

“Lune Froide” de Patrick Bouchitey © Tous droits réservés

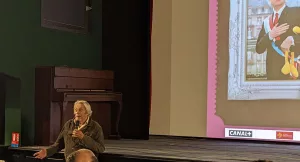

Restons en compagnie des amis des bêtes en accueillant Patrick Bouchitey, révélé par La vie est un long fleuve tranquille (Etienne Chatiliez, 1998) mais surtout connu pour son doublage humoristique sur le quotidien des animaux dans La vie privé des animaux et qui est cette fois venu nous présenter la restauration de son court-métrage Lune Froide (1988). Adaptation de la nouvelle de Charles Bukowski, cette fable nécrophile où se mêlent images oniriques et apprêtée de la vie réelle suit deux quarantenaires alcoolisés qui volent un cadavre. Ravi de voir la copie restaurée qui sublime son noir et blanc, Patrick Bouchitey nous confirme à l’issue de la projection la difficulté de savoir trahir un auteur pour mieux l’adapter. On ne saura jamais ce que Bukowski aurait pensé de la version cinématographique de sa nouvelle, Copulating Mermaid of Venice où ses personnages cyniques laissent place à deux paumés dont l’un des deux finira par éprouver de réels sentiments pour la morte. Ce sujet délicat a bien entendu entrainé pas mal de complications mais pas forcément celles que l’on croit : replongeant dans ses souvenirs, le regard toujours brillant et le sourire malicieux, Patrick Bouchitey nous raconte n’avoir eu aucune difficulté à trouver celle qui incarnerait le macchabée sexy, contrairement aux deux rôles masculins. C’est pour cette raison qu’il a fini par interpréter lui-même le rôle de Dédé, le plus déglingué des deux zigotos – aidé un peu, il l’a avoué lui-même, par un petit pétard qui a provoqué une séquence de fin complètement folle. Les réactions des spectateurs, autant à Cannes à l’époque qu’à cette séance durant laquelle j’ai vu quelques personnes quitter la salle, ont été plutôt mitigées. Le public n’a pas trop osé donner son avis sur la question, laissant donc beaucoup de temps à Patrick Bouchitey pour raconter d’autres anecdotes en compagnie de Benoit Delépine, présent dans la salle. Nostalgique d’une époque où il était plus facile de rentrer dans le milieu télévisuel, il parle avec émotion de ses anciens amis, Patrick Dewaere ou Claude Miller, vestiges d’un cinéma français d’un autre siècle. Toutefois des souvenirs plus drôles émergent aussi, comme ceux du tournage pour La vie privée des animaux où il allait lui-même filmer les babillages des singes dans des zoos. Se retournant en quelques minutes sur son passé et sur ce court-métrage qui a donné naissance à un long culte mais scandaleux (Lune Froide, 1991) et qui ressortira en salles le 15 novembre prochain, il conclut l’entretien par une phrase un peu triste mais terriblement sincère : “Je préfère l’avoir fait qu’avoir à le faire”.