Six ans après leur second long-métrage Summer of 84 (2017) et après avoir conquis le monde entier avec le cultissime Turbo Kid (2015) le trio RKSS incarné par Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell et François Simard nous revient avec deux longs-métrages réalisés coup sur coup : We Are Zombies (2024) – attendu au cinéma en France le 3 juillet prochain – une comédie sociale et gore avec des zombies inoffensifs et Wake Up (2024) en salles ce mercredi 8 mai (voir la bande annonce), un slasher mâtiné de survival, qui voit s’opposer dans un grand magasin d’ameublement, un groupe de jeunes activistes écologistes et un gardien de nuit adepte de chasse primitive. Deux films qui continuent de préciser la patte du trio : entre hommages délibérés aux genres qui les ont fait cinéphiles (et désormais cinéastes) et volonté de revigorer ces codes d’un brin d’inédit. De tout cela, il en sera fortement question ici de même que de leur carrière toute entière, des débuts en amateurs jusqu’à ces troisième et quatrième long-métrage à venir.

© Julie Delisle / Fantasia

La Triforce du Collectif

Avant de vous laisser parcourir ce long et généreux entretien, il convient d’être totalement transparent avec notre lectorat comme nous en avons toujours eu l’habitude. La présence en nos pages des RKSS n’a rien de totalement fortuit puisqu’ils sont un peu comme des amis qu’on invite à la maison. En effet, notre rédacteur en chef,Joris Laquittant, a co-signé avec François Simard (l’un des trois membres de RKSS) le montage de We Are Zombies et de Wake Up. Aussi, il est peu de dire qu’au sein de la rédaction, nous avions déjà beaucoup entendu parler de ces deux films lors de leurs fabrications. On vous propose de passer outre les éventuels conflits d’intérêt car à notre sens la présence en nos pages de ce trio de flibustiers-punks du cinéma de genre québecois relève d’abord d’une forme d’évidence. Et si en plus leur proximité avec notre rédacteur en chef nous permet de passer plus de deux heures à discuter en leur compagnie, nous aurions tord de nous en priver et de vous en priver par la même. Ceci étant dit, on vous laisse apprécier la générosité de ce trio de cinéastes aussi attachants que leurs films.

_______________________________

Comme on risque de beaucoup parler d’enfance et de nostalgie dans cet entretien, pouvez-vous me donner chacun votre image, séquence ou film matriciels ? Le moment qui vous a marqué et que vous considérez comme le point de départ de votre cinéphilie ?

Yoann-Karl Whissell : Je pense que me concernant le premier film qui m’a donné l’envie de faire du cinéma c’est Le Loup-Garou de Londres (John Landis, 1981). Nous l’avions en VHS à la maison et à la fin de cette cassette il y avait un making-of montrant le travail de Rick Baker qui a réalisé tous ces effets de transformations complètement fous. C’est aussi un film qui m’a vraiment marqué quand je l’ai vu car j’étais assez jeune, je devais avoir 7 ou 8 ans je pense, et ça m’a fait vraiment très peur. Mais plus que ça, c’est le film qui m’a permis de savoir que j’adorais avoir peur ! A partir de ce moment précis, je suis devenu un fanatique de cinéma d’horreur mais aussi des effets pratiques. J’ai vraiment un amour pour ces effets-là et tout l’artisanat qu’il y a autour, qui sont à mon avis responsables pour beaucoup du fait que ces films sont intemporels et conservent tout leur charme et leur puissance, malgré le temps qui passe.

Anouk Whissell : Je ne sais pas s’il y a un film en particulier me concernant… Disons qu’étant donné que Yoann est mon grand frère, j’ai été exposée à beaucoup de films d’horreur très petite, parce qu’il me les montrait ! Ce qui est certain c’est que ce sont ces films-là qui ont aussi allumé chez moi la flamme cinéphile. Plus que de films, je dirais qu’il s’agit de l’émotion ressentie devant certaines scènes d’horreur, ce que ça procure, l’expérience en quelque sorte et comment elle t’impacte en tant qu’individu. S’il faut quand même citer des films, je dirais que c’est un amalgame entre des séquences de Poltergeist (Tobe Hooper, 1982), de The Thing (John Carpenter, 1982) et aussi de Alien, le huitième passager (Ridley Scott, 1979). Mais je dois dire qu’il y a quand même une différence selon moi entre l’étincelle cinéphile et celle qui génère un déclic sur l’envie de faire soi-même des films.

François Simard : Pour moi, il s’agit de Braindead (Peter Jackson, 1992) et je crois que c’est évident tant cette influence se voit dans nos films. J’étais déjà un gars cinéphile, j’allais au cinéma chaque semaine, mais c’est vraiment ce le film-là de Peter Jackson qui m’a servi de déclic et m’a fait envisager le cinéma différemment. Je suis allé voir tous ses films précédents, de Bad Taste (1987) à Meet the Feebles (1989). C’est vraiment le réalisateur grâce à qui mon désir de faire des films est né.

© RKSS

Qu’est-ce que c’est de grandir au Québec quand on aime le cinéma et qu’on veut en faire ?

Anouk : Nous n’avons pas grandi à Montréal, donc pour nous, quand nous étions enfants, c’était inconcevable de faire des films. C’était comme un rêve qui n’était pas atteignable. On a commencé à faire des films entre frère et sœur, avec le caméscope de nos parents, juste pour rigoler, comme un jeu d’enfants.

Yoann : Le premier film d’horreur qu’on a réalisé Anouk et moi, enfants, c’était l’histoire d’une maison qui était construite sur un ancien cimetière autochtone de peluches. Les peluches autochtones revenaient à la vie pour tuer les habitants de la maison !

Anouk : Puis en grandissant, en deuxième année de secondaire (l’équivalent de la cinquième, ndlr) on devait réaliser un film pour le cours d’anglais et j’ai souhaité faire un film d’horreur. D’un coup, l’idée de réaliser des films devenait pour moi plus envisageable. Puis, quand est arrivé le moment de choisir mon orientation pour les études supérieures, j’ai rejoint une école de dessin animé ce qui a un peu concrétisé ce désir-là, car cette fois ça devenait un projet professionnel, un métier pour lequel je me formais. C’est au sein de cette école que j’ai rencontré François. On a tout de suite connecté grâce à cette passion commune et l’envie qu’on avait de faire des films.

François : Je pense que Peter Jackson a été très inspirant aussi de ce point de vue là. Moi aussi, je pensais que réaliser des films était impossible mais en découvrant la façon dont il avait réalisé Bad Taste, – entre copains, en tournant tous les week-end pendant quatre ans, sans argent ou presque, tout en prenant vraiment du plaisir à le faire – je me suis dit que nous aussi on pouvait y arriver. Et c’est vraiment comme ça qu’on a démarré, on tournait le samedi et dimanche, on jouait dans nos propres films, on faisait tous les effets nous-mêmes ! Au gros regret de nos parents qui n’en pouvaient plus de vivre dans le faux sang et les odeurs d’alginate.

“Le Bagman, Profession Meurtrier” © RKSS

J’aimerai qu’on parle de Bagman, Profession Meurtrier (voir le film) votre premier court-métrage sorti en 2004 et qui reste très impressionnant encore aujourd’hui. Malgré les limites techniques, on constate déjà plusieurs qualités évidentes : une liberté de ton, un dévouement total et palpable et une maîtrise dingue de la grammaire du genre (découpage, montage)… Vous pourriez revenir sur la création de ce court-métrage et sur son succès viral ?

Yoann : Je dois avouer qu’on a pas su vraiment capitaliser sur le côté viral, c’est quelque chose qui nous a quelque peu échappé. A l’époque on était vraiment aux balbutiements d’internet, notamment pour ce qui est de la création audiovisuelle, et nous, notre idée, c’était surtout de vendre des DVD. Le film s’est retrouvé sur Google Video – qui était l’une des plateformes de partage de vidéo à l’époque – complètement contre notre grès puisque ce n’est pas nous qui l’avons mis dessus ! En très peu de temps, le film a fait un million de vues ! C’était fou. On est devenu « viral » avant même que le terme viral soit utilisé en fait

Anouk : C’est drôle que tu soulignes la maîtrise du découpage et du montage car c’était pour nous une sacrée gymnastique de trouver comment faire fonctionner tout ça. On était très sérieux et très dévoués, on tournait tous les week-ends, mais parfois on était juste trois sur le tournage car on ne pouvait pas demander à tous nos amis de bloquer tous leurs week-end pour nous ! Parfois il y avait même pas de cameraman, juste le trépied avec la caméra dessus qui tournait car l’ensemble de l’équipe était devant la caméra.

François : Parfois l’un d’entre nous jouait le Bagman, l’autre la victime et le troisième pompait le sang en dehors du cadre ! Je me souviens même que quand on voulait faire un zoom avant, Jonathan Prévost – qui était le troisième RKSS avant son départ et l’arrivée de Yoann – avait une petite télécommande qui nous permettait de le faire à distance sans avoir besoin d’un cadreur… Le moins que l’on puisse dire c’était qu’on a vraiment été au bout du concept du do it yourself !

Anouk : Tout ça a toujours été possible parce qu’on s’en donnait les moyens, on travaillait bien pour préparer chaque scène, chaque plan, tout était storyboardé. Et puis surtout on ne se donnait pas de limites pour obtenir ce qu’on voulait. S’il fallait refaire une scène on la refaisait. Si on estimait qu’il fallait six plans pour une seule action on faisait six plans. Aujourd’hui, on a moins cette liberté parce que chaque nouvelle valeur de plan à un coût sur le tournage, ça représente du temps… Donc de l’argent.

François : Encore une fois c’est le style de mise en scène de Peter Jackson qui nous inspirait à l’époque. On a beaucoup analysé comment ses séquences fonctionnaient, leur rythme, l’aspect quasi chorégraphique de l’enchainement de ces effets gores. Je pense aussi que nos études dans le cinéma d’animation ont eu un fort impact dans notre façon d’envisager le découpage de l’action, de même que notre facilité à utiliser le storyboard et donc le dessin comme medium d’expression. C’était facile pour nous de visualiser nos scènes et de les retranscrire sur le papier, ça nous mettait les idées au clair mais ça permettait aussi aux autres qui venaient sur nos tournages de comprendre ce qu’on voulait faire.

“Le Bagman, Profession Meurtrier” © RKSS

Le film a eu un succès monstrueux en devenant un petit objet culte à travers le monde et a contribué très certainement à vous façonner une identité forte et reconnaissable auprès des amateurs de comédies gores.

Anouk : C’était hyper étrange car on était presque pas responsables de ça comme l’expliquait Yoann. Le film s’est retrouvé partout sur internet et ça nous a échappé, les gens se le partageaient et tripaient dessus. Puis, assez vite, il a pu voyager dans plein de festivals à travers le monde, dont certains nous sont restés fidèles en montrant nos longs-métrages par la suite. C’est même le premier film qu’on a vendu puisqu’il avait été acheté en Allemagne où il a été sorti en DVD dans une superbe édition.

Yoann : Ils l’ont même doublé en allemand. Le doublage était super bon, l’acteur qui me doublait avait quasiment la même voix que moi, c’était vraiment étonnant !

François : Pour rappeler à quel point l’histoire du film est folle c’est qu’à la base, il était fait spécifiquement pour un petit festival de cinéma de genre, ici à Montréal, qui s’appelle SPASM, c’était sa troisième édition et notre idée c’était clairement d’y épater la galerie. Ça a fonctionné mais on n’avait aucune idée que ça allait ensuite se répandre comme ça. C’est après avoir réalisé le succès du film qu’on a vraiment commencé à envisager plus sérieusement de faire de RKSS un collectif de vidéastes et de faire d’autres films.

Vous avez tout un tas d’autres courts-métrages mais votre autre gros hit en ligne c’est la série des Ninja Eliminator, qui sont des fausses bandes-annonces de film de ninjas (voir Ninja Eliminator I, II, III). Vous aviez conscience à ce moment-là d’avoir un public et une communauté qui suivaient ce que vous faisiez ?

Yoann : Je pense qu’on n’a pas eu le flair au départ avec le web mais c’est certain que c’est par ce biais qu’on a fini par constituer une audience fidèle. Mais aussi avec les festivals spécialisés aux quatre coins de la planète, où nos films étaient régulièrement montrés et où le public est davantage friand de ce genre de choses. Y a vraiment des gens partout dans le monde qui nous suivent depuis Le Bagman, qui connaissent absolument tous nos courts-métrages et qui sont toujours présents maintenant que l’on réalise des longs-métrages.

Anouk : Le fait d’avoir progressivement constitué une fanbase, on se sentait aussi un peu attendus, donc on voulait surprendre, que les gens ne soient pas déçus par le film suivant. Ça nous a pas mal challengé à continuer de faire des films et à aller toujours plus loin. Chaque année, on voulait revenir avec un film plus fun encore.

François : Le succès du Bagman nous a aussi permis de constituer une famille de cinéma, on faisait un peu les trucs dans notre coin et d’un seul coup, d’autres gens qui faisaient eux-mêmes des choses dans leur coin sont venus nous voir en nous proposant qu’on travaille ensemble. Je pense notamment à Jean-Philippe Bernier qui avait vu Le Bagman et dont on connaissait le travail de chef-opérateur parce qu’il avait fait l’image du clip d’un groupe de metal qu’on aime beaucoup qui s’appelle Despised Icon. Je connaissais bien le band et ils m’ont mis en contact avec Jean-Philippe qui est venu nous trouver en nous disant « Je pense que tout ce dont vous avez besoin c’est d’un bon directeur photo : moi ». (rires) Et c’est ainsi qu’il nous a rejoints ! Il a ensuite été le chef-opérateur de la majorité de nos courts-métrages et de tous nos longs-métrages, excepté Wake Up. C’est un partenaire et ami précieux, il nous a beaucoup enseigné techniquement. A ses côtés on a vraiment fait nos gammes sur les courts-métrages, on a appris les uns des autres, on a poli un peu notre patine qui est devenue progressivement l’identité visuelle et sonore de RKSS.

Oui car il fait aussi partie du groupe Le Matos qui signe régulièrement la soundtrack de vos films.

Yoann : On parle tout le temps de lui comme le quatrième membre de RKSS. C’est quelqu’un d’extrêmement important pour nous parce qu’il nous accompagne dans le processus de création du début à la fin, on commence très tôt à discuter du scénario, de la musique, de nos envies d’image…

Anouk : On est très chanceux d’avoir cette relation si particulière avec Jean-Philippe. Je pense qu’on a les mêmes sensibilités, on a tripé sur les mêmes films adolescents, on parle le même langage, nos parcours de vie sont assez similaires…

François: Et quand on est rendus à la fin de la post-production et qu’il doit composer la soundtrack avec Le Matos, il a une connaissance très précise du film parce qu’il était présent à chaque jour du tournage. Il a suivi tout le processus de gestation, de la préparation jusqu’au montage… Donc dans la plupart des cas leurs musiques font mouche immédiatement parce que Jean-Philippe sait exactement où il faut aller pour que ça sonne juste.

© RKSS

Comment vous en venez à réaliser votre premier long-métrage Turbo Kid (2017) ?

François : On a eu une grosse période où l’on réalisait beaucoup de fausses bandes-annonces, ce qui nous a permis d’explorer tout un tas de genres qu’on adorait – le slasher, le giallo, le film de ninja. On tripait depuis des années sur les ersatz italiens de Mad Max (George Miller, 1979) comme par exemple Les Nouveaux Barbares (Enzo G. Castellari, 1983) qui sont des films faits avec beaucoup d’amour… Mais pas beaucoup de sous. C’est Jason Eisener, le réalisateur de Hobo with a Shotgun (2011), qui nous avait parlé d’un concours pour rejoindre le casting de l’anthologie The ABCs of Death (2012) où figurait tout un tas de réalisateurs comme Ti West, Adam Wingard, Ben Wheatley, Xavier Gens et plein d’autres. Chacun réalisait un petit court-métrage dont le titre commençait par une lettre de l’Alphabet et la lettre T était vacante, et soumise à un concours. C’est dans ce cadre-là que nous avons réalisé T is for Turbo (2011). On avait peu de budget pour le faire, certainement que si nous en avions eu plus les héros auraient été sur des motos, mais parce qu’on avait pas de sous on s’est contenté de les mettre sur des BMX ! Ce qui était aussi l’occasion de rendre hommage à un film qu’on adore, Le Gang des BMX (Brian Trenchard-Smith, 1983). Malheureusement on n’a pas gagné le concours. Malgré le fait que nous étions le film qui avait remporté le plus de votes du public, le jury a décidé de sélectionner un autre film.

Anouk : On était très déçus mais avec le recul on a gagné bien plus à perdre… Le producteur de The ABCS of Death, Ant Timpson nous a recontactés en nous proposant d’adapter T is for Turbo en long-métrage, c’est comme ça qu’on en est venu à écrire le script de Turbo Kid.

Racontez-nous votre première journée de tournage. Qu’est-ce que ça fait concrètement de passer de la réalisation de courts-métrages amateurs à un plateau de film professionnel ?

François : Quand on est arrivés sur un plateau professionnel il a fallu apprendre à déléguer et c’était sûrement ce qui a été pour nous le plus compliqué. On avait l’habitude de tout faire : on jouait, on filmait, on montait, on faisait nous-mêmes les prothèses et tous les effets gores… Et quand il y avait du sang sur le sol après le tournage, c’est nous qui passions la serpillère pour nettoyer ! Quand vous entrez dans un cadre plus professionnel, il faut respecter la hiérarchie et il y a des gens qui sont payés pour chacune de ces tâches et dont ils sont spécialistes. On se faisait souvent reprendre quand on filait des coups de mains, on nous rappelait que c’était pas notre job de le faire, qu’on devait se cantonner au notre qui était de réaliser.

Anouk : Je me souviens hyper bien de cette première journée. On s’était réveillés hyper enthousiasme, on avait mis de la musique pour se donner du courage, on dormait dans des bureaux pas loin du lieu de tournage et la douche n’avait pas d’eau chaude. Malgré tout ça, on avait le sourire, on était super excités parce qu’on vivait un rêve éveillé. Puis on sort dehors pour prendre la voiture et se rendre sur le plateau, et là, d’un coup, il se met à neiger alors qu’il n’était pas supposé que ce soit le cas. On a été obligés d’utiliser tout le budget dédié aux assurances météorologiques dès le premier jour.

François : Jason Eisener est avec nous ce jour-là – il était présent pour nous supporter – on fait un trajet à 4h30 du matin, en voiture, en pleine tempête de neige… Hyper dangereux. Et on finit par faire une vrille à 360 au milieu d’une intersection.

Anouk : C’est ce qu’on appelle commencer sur les chapeaux de roue

Yoann : Notre mentalité depuis toujours c’est que tant qu’on n’est pas arrivés au premier jour de tournage, on n’est jamais sûr que ça se passe. C’est seulement quand on lance la première prise du premier jour qu’on commence à se dire « ok c’est bon, normalement, on va faire ce film »

Anouk : Chaque tournage est une succession de miracles. On croit que ce qu’on voit.

François : Je me souviens que dès le début on nous avait dit qu’on irait certainement faire la post-production en Nouvelle-Zélande car le film était à moitié produit là-bas. Imaginez, pour des fans de Peter Jackson, c’était un truc de fou ! Ce n’est qu’une fois dans l’avion pour Auckland qu’on s’est dit « Ok, right, on va monter notre film en Nouvelle-Zélande ».

“Turbo Kid” © Drop-Out Cinema

Outre l’aspect technique et professionnel, le passage au format long était-il délicat pour vous d’un point de vue narratif ?

François : Un petit peu. En fait, pour ce qui est des séquences d’action, de comédie et de gore, je pense qu’on savait quand même un peu ce qu’on était capables de faire, mais c’était surtout la première fois qu’on pouvait vraiment creuser les personnages et leurs psychologies. La dynamique du récit de Turbo Kid s’articule surtout autour d’une histoire d’amour/amitié. C’était la première fois pour nous et je me souviens qu’on avait très peur de ça, de ne pas être capables. Finalement, on a dû tellement couper dans les séquences d’actions et de gore, du fait des limitations de budget qui nous étaient imposées, que cet aspect-là a presque pris le dessus et a vraiment donné son identité au film. Les spectateurs sont vraiment tombés en amour avec les personnages de Apple et du Kid et je suis persuadé que le succès du film doit beaucoup à cette dimension romantique.

Yoann : En post-production, ce déséquilibre entre romance et action pure a été un sujet jusqu’au bout parce que les producteurs trouvaient qu’il fallait réduire le nombre de séquences centrées sur la relation entre Apple et Kid. Mais, de nous même on s’était rendu compte que c’était vraiment ce qui permettait au film de fonctionner, parce que tu peux avoir les scènes d’action les plus folles et déjantées qui soient, si le spectateur n’adhère pas à tes personnages il va s’ennuyer et n’embarquera pas dans ta folie. Ce que l’on ne voulait pas c’est que Turbo Kid soit ce genre de film dont on dit à des amis « tu verras, la scène de bataille finale est folle » et que la moitié des spectateurs passent directement à cette scène sans regarder le film en entier. Je pense que la réception du film par les gens nous a donné raison, Turbo Kid a de nombreux fans à travers le monde qui se sont fortement connectés aux deux héros, certains se déguisent en eux dans les conventions, d’autres se tatouent carrément les personnages sur leurs corps. C’est complètement fou.

J’ai l’impression que Turbo Kid est basé sur le même principe que plusieurs de vos courts-métrages : créer une mythologie qui déborde du film et que le public va pouvoir s’approprier et chérir dans un rapport de complicité avec ses créateurs. De ce fait, il me semble que vous avez vraiment capté l’essence du cinéma hollywoodien des années 80 qui se caractérisait beaucoup par cette volonté de créer des figures mythiques et/ou iconiques. Étiez vous conscient de cela en démarrant l’écriture ?

Anouk : C’était totalement conscient de notre part même si c’était un peu plus proche d’un rêve que d’un projet concret et calculé. On savait déjà que l’on faisait une sorte d’expansion de l’univers du court vers le long-métrage. Très vite, parce que l’univers du film est assez spécifique, on s’est amusés à créer des backstories de chacun des personnages mais aussi du monde dans lequel ils allaient évoluer. Dès le début, on rêvait de faire une trilogie avec Turbo Kid, de vraiment prolonger cet univers pour raconter une histoire plus grande. C’est je crois un film qui se prête bien, de par ses références, à toute cette logique d’expansion de l’univers. Il y a déjà des figurines, des comics, des goodies et depuis peu : un jeu vidéo !

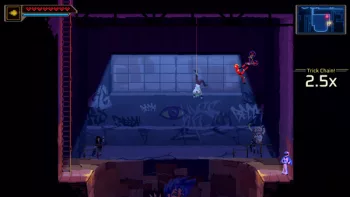

Parlons de ce jeu vidéo qui est sorti sur Steam depuis le 8 avril dernier (lien direct). Pour vous qui vous revendiquez geek, ça doit être quelque chose !

Anouk : C’est incroyable, c’est un rêve d’enfant vraiment.

François : On avait déjà pour projet d’élargir l’univers de Turbo Kid et les gars du studio Outerminds sont venus nous voir avec l’idée de l’adapter en jeux vidéo. On était évidement super heureux mais par contre on avait posé une condition : on ne voulait pas que ce soit un jeu vidéo pour faire la promotion du film mais plutôt un vrai jeu auquel on va vouloir jouer et dont on serait fiers. Le studio a fait des miracles. Ils étaient tellement motivés, passionnés par le film… Et puis ça été fait de la même façon que le long-métrage : avec énormément d’amour. C’est un metroidvania (un sous-genre du jeu vidéo d’action-aventure et de plate-forme qui empruntent fortement au système de jeu des séries Metroid et Castlevania, ndlr) qui est immense. Chaque section du jeu est unique, une œuvre d’art de pixels ! C’est comme retrouver un vieux jeu des années 1980 au grenier, mais avec tout le savoir-faire des jeux de maintenant : un côté moderne, des effets de lumières poussés… On se lance rarement des fleurs mais là comme c’est pas nous mais les gens d’Outerminds qui ont fait le jeu on peut se le permettre ! C’est ouf-malade comme vous dites en France. Je trouve ça vraiment jouissif de pouvoir jouer avec des personnages qu’on a nous même inventés.

Yoann : On voulait vraiment faire un metroidvania parce que c’est ce qu’on aime. Les développeurs qui sont des amis adoraient aussi ce style de jeu, donc toutes les planètes étaient alignées pour que ce soit le jeu qu’on rêvait d’avoir.

© Outerminds

Quel était votre niveau d’implication dans le jeu ? Parce qu’il ne s’agit pas juste d’un jeu de plateforme, il y a aussi un aspect vraiment narratif et donc une prolongation de l’histoire du film.

Anouk : On leur a donné des clés sur l’univers, ainsi que l’accès privilégié au script de Turbo Kid 2 qui est déjà écrit. On a fait en sorte d’être présents pour cadrer certains choix comme le degré de violence par exemple. Délimiter jusqu’où ils pouvaient aller. C’est un peu comme des guidelines en fait, mais après on leur a laissé pas mal de liberté, même sur l’histoire. Il a tout de même fallu pas mal de réunions pour qu’ils nous expliquent progressivement où ils allaient avec l’histoire. Ça a beaucoup bougé, il y a eu une longue période de développement. Donc on était des guides pour s’assurer que ça fonctionne et que ça raccorde avec notre univers. On avait aussi un droit de regard sur les dialogues pour que ce soit cohérent avec notre façon de les écrire, que ce soit dans les termes utilisés ou dans la tonalité humoristique.

François : Honnêtement, j’aurai aimé qu’on participe un peu plus à l’histoire mais on était très occupés à faire quasiment deux films en même temps ! Mais si jamais il y a un DLC, j’adorerais qu’on puisse s’impliquer davantage. En même temps, le fait d’inclure d’autres voix pour écrire l’histoire et de leur laisser cette liberté, c’est aussi ça qui a dû les motiver à donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont pris du plaisir et c’est important pour nous parce que c’est notre façon de penser le travail.

On retrouve également Le Matos qui en signe la musique.

Yoann : Oui ! Cette soundtrack est en feu !

François : Pouvoir diriger ces personnages avec une manette tout en ayant la musique du Matos dans les écouteurs, c’est du bonbon pour nous. Et j’espère pour vous aussi !

Après Turbo Kid, vous avez réalisé Summer of ’84 (2018) qui est également un exercice de résurrection et d’assemblage d’un certain cinéma populaire des années 1980 mais cette fois, vous n’êtes pas à l’origine du scénario. Qu’est-ce que ça a changé dans votre approche créative ? Comment on parvient à mettre de soi dans un projet auquel on est pas à l’origine ?

Yoann : C’était quand même assez simple de mettre de nous dans ce projet parce qu’il parle d’une époque qu’on connaissait très bien pour l’avoir vécu nous-mêmes. Je pense qu’on aurait même pu écrire ce genre de scénario tant il est proche de nous et de notre sensibilité. Je ne sais pas si vous avez connu ça en Europe mais il y a eu ici en Amérique du Nord un grand mouvement dans les années 80 qu’on appelait le stranger danger. Il y avait une véritable paranoïa généralisée quant au fait qu’il fallait sensibiliser les enfants à se méfier des inconnus. Pendant les heures de diffusion des dessins animés, ils diffusaient des sortes de films-annonces avec des reconstitutions super glauques qui nous terrorisaient.

Anouk : C’était des sortes de spots de sensibilisation (ici un exemple) avec différentes situations : fait attention si une camionnette s’arrête près de toi, n’accepte pas de bonbons, ne parle pas avec des inconnus, ne monte pas dans le véhicule d’un adulte si tes parents ne t’ont pas préalablement prévenu… Ce genre de choses.

Yoann : Le film parlait directement de ça, il essaie de recréer ce climat de paranoïa et de peur qui existait à cette époque-là donc ça nous a forcément directement touchés.

François : Le succès de Turbo Kid aidant, notamment son passage remarqué à Sundance, on commençait à recevoir pas mal de propositions. On avait désormais des agents à Los Angeles et on était beaucoup sollicités par les majors pour faire des rencontres et éventuellement se voir proposer des scénarios. Jason Eisener nous avait conseillé de battre le fer tant qu’il était chaud, d’avoir plusieurs projets en développement en parallèle et d’enchaîner le plus vite possible après Turbo Kid. Nous avons donc développé quelques autres projets avant que Summer of ’84 finisse par être celui qui se concrétise. Mais c’est sûr que l’on a eu de la chance de tomber sur ce scénario qui était proche de nous. C’est en fait Matt Leslie, le scénariste, qui est venu nous voir après avoir vu notre premier film pour nous dire « J’ai un scénario qui vous irait comme un gant , c’est un peu Les Goonies mais qui finit très mal ! ». C’était suffisant pour piquer notre curiosité !

Yoann : On a aussi un peu reconnu un lien avec deux films qu’on adore, Les Banlieusards (Joe Dante, 1989) et Vampires, vous avez dit vampires ? (Tom Holland, 1989). Ce sont des films incroyables sur cette peur du voisin et ce faux sentiment de sécurité dans ces banlieues normées.

“Summer of ’84” © Pandastorm Pictures

Du début des années 2000 à aujourd’hui, la nostalgie de la pop culture des années 80 est clairement passée d’un phénomène de niche à une forme de globalisation, notamment grâce aux succès de séries comme Stranger Things. Comment avez-vous personnellement vécu de passer brutalement de la marge à la norme ?

Yoann : Je pense que ce phénomène s’explique assez facilement par le fait que pas mal des réalisateurs désormais en âge de se voir confier des projets avaient eux-mêmes grandi dans les années 80, c’est assez logique de faire des films qui portent en eux ta sensibilité, ta cinéphilie et ton vécu. Et puis, je pense que la nostalgie est une drogue dure à laquelle énormément de gens sont accrocs.

Anouk : Je pense que la nostalgie est très présente dans notre travail, même quand nos films ne sont pas directement des films se déroulant dans les années 80. Ça fait partie de notre nature, ça infuse tout ce que l’on fait. On n’essaie pas de faire des films nostalgiques, je pense qu’on est juste comme ça ! (rires)

François : Notre film a été écrit vraiment longtemps avant la sortie de Stranger Things mais comme il est sorti après, beaucoup ont pensé que c’était un film qui surfait sur la vague eighties.

Yoann : C’est malgré tout difficile de dire que Stranger Things nous a desservis. Bien sûr qu’on est tout de suite allés voir de quoi il s’agissait et que ça nous a fait un peu peur. Mais la vérité c’est que les deux projets sont vraiment extrêmement différents ! Je pense personnellement que ça a peut-être au contraire contribué à ce que Summer of ’84 soit davantage vu, parce que d’un coup les spectateurs avaient envie de voir plus de films et séries de ce genre.

J’ai l’impression que vous êtes surtout dans un rapport plus romantique qu’opportuniste.

Yoann : Oui, il faut quand même différencier la nostalgie opportuniste de certains studios qui veulent juste reprendre des personnages ou des films existants pour en tirer un maximum d’argent, et celle qu’on revendique. Ce qui nous intéresse nous, c’est plutôt de reconstituer l’atmosphère de l’époque, pas telle qu’elle est représentée et fantasmée mais telle qu’on l’a vécue.

François : Ça fait partie de nous, quand on fait Turbo Kid et Summer of ’84 ce sont des vraies lettres d’amour à notre enfance. Mais dès que le phénomène du revival des années 80 s’est amplifié, on a été vigilants à ne pas entrer dans un truc systémique, on ne voulait pas devenir une caricature de nous-mêmes. C’est pour ça que les deux films suivants revendiquent moins ces influences. Ce qui ne veut pas dire qu’on y reviendra pas un jour…

Ce qui est intéressant aussi avec Summer of ’84, c’est que c’est votre premier projet qui n’est à aucun endroit une comédie.

François : Oui et c’était vraiment très intimidant pour nous, mais je crois qu’au final on s’en est bien tirés dans ce registre. C’est un film qui nous a donné beaucoup de confiance en nous, sur le fait qu’on pouvait s’exprimer ailleurs que dans la comédie, qu’on en était capables. Ça nous a ouvert des portes sur d’autres histoires, d’autres sujets. Les deux films qu’on vient de finir reflètent bien cette dualité : We Are Zombies est une sorte de retour aux sources avec une comédie gore adolescente décomplexée, alors que Wake Up est un film beaucoup plus sérieux et premier degré, notamment dans son rapport à la violence.

“We Are Zombies” © Destiny Films

Justement presque six ans après Summer of ’84, vous allez sortir coup sur coup deux films, Wake Up et We are zombies. Pour le public qui ne connaît pas forcément les péripéties de la conception d’un long-métrage, comment expliquer cet écart et cette double sortie ?

Yoann : En réalité, la majorité des cinéastes font un nouveau film en moyenne tous les 3-5 ans. Il y a bien Takashi Miike qui avec quatre à cinq films par an fausse un peu les statistiques mais sinon c’est quand même à peu près ça. Donc on est quand même relativement chanceux d’avoir réalisé quatre films en moins de dix ans. Ce qui est assez fou c’est que ces deux derniers projets ont eu un temps de gestation totalement différent. Concernant We Are Zombies, on a été contactés par les producteurs en 2014 alors que nous étions en post-production de Turbo Kid en Nouvelle-Zélande ! Ils nous connaissaient par le biais de nos courts-métrages et savaient que nous étions en train de faire un long. Ils nous ont envoyé la bande-dessinée de Jerry Frissen et Guy Davis dont ils avaient acquis les droits pour savoir si nous étions intéressés de l’adapter. On a dévoré la BD et on a tout de suite dit oui. We Are Zombies a été tout proche d’être notre deuxième film puisqu’il était sur le point d’avoir un feu vert d’entrée en production, pile au moment où Summer of ’84 s’est finalement lancé. De ce fait, ça a mis de côté nos zombies un moment et le projet a dû repartir dans une nouvelle phase de recherche de financement. Mais au bout du compte, c’est un projet vieux de dix ans qui se concrétise…

Anouk : Étrangement, deux mois avant que We Are Zombies n’entre officiellement en production, j’étais avec des amis, nous discutions de ce projet et je leur disais que j’étais désormais persuadée que le film n’allait pas se faire et que nous étions super déçus d’y renoncer. C’était dur car on avait mis beaucoup de nous dans la ré-écriture du scénario et on adorait ce projet. Puis finalement, au moment où vraiment l’espoir de voir ce film devenir notre troisième long-métrage était au plus bas, on a reçu un appel des producteurs qui nous ont dit « il se pourrait bien que cette fois… On puisse le faire ! Vous êtes libres cet automne ? ».

François : Il y a aussi la pandémie qui a fait s’arrêter pas mal de nos projets en développement, un peu comme tout le monde je crois… C’est en tout cas deux années durant lesquelles tout était très incertain de notre côté. Mais ce qui est fou c’est que l’on a ce projet qui a mis dix ans à se monter, puis juste après on a Wake Up qui a été si vite à se concrétiser… Car entre le moment où nous lisons le scénario et le moment où l’on se retrouve sur le plateau il doit se passer même pas un an.

Après Turbo Kid qui était votre propre création, Summer of 84 qui était une adaptation d’un scénario existant, vous vous frottez à un nouvel exercice, l’adaptation d’une œuvre originale puisque comme vous l’avez dit We Are Zombies est tiré d’une bande dessinée. Comment avez-vous abordé ce nouvel exercice, surtout que vous aviez là un univers visuel qui vous était quelque peu imposé par le medium originel ?

Yoann : Tout d’abord on est vraiment des fanatiques de comics donc les codes de la bande dessinée font vraiment partie de notre galaxie artistique. Comme je le disais, on a vraiment tout de suite adoré la bande dessinée, mais l’une des choses qui nous a tout de suite excités c’est qu’elle était dessinée par Guy Davis dont on est mega fans. Son travail dans la BD est de très haut niveau, c’est une pointure et il est aussi connu pour être un incroyable concept-artist et designer de créatures, il travaille notamment sur les films de Guillermo Del Toro. Donc pour nous c’était vraiment fou de pouvoir ne serait-ce qu’échanger avec lui et d’adapter son travail pour le cinéma… Et que dire de Jerry Frissen, c’est lui aussi un géant dans son domaine, un super scénariste.

Anouk : Ce qui est incroyable c’est qu’ils nous ont laissé une grande liberté dans l’adaptation de leur œuvre, ils tenaient à ce que le film soit un film de RKSS, qu’on y mette notre histoire, notre ton. Il y avait leur univers génial qui était déjà là, mais ils nous ont dit de l’utiliser seulement comme une base sur laquelle on pouvait déployer librement le notre. C’était à la fois extrêmement gratifiant d’avoir cette liberté-là mais aussi très intimidant, parce qu’on voulait vraiment être à la hauteur de leurs talents et de ne pas les décevoir avec notre scénario.

François : Il y avait un équilibre à trouver entre rester le plus fidèles possible au matériel source et en même temps se le ré-approprier. D’autant plus que la bande dessinée est une succession de petites histoires, comme des nouvelles. Donc il fallait aller piocher dans chacune d’entre elles, des choses qui nous intéressait et les ré-injecter ensuite dans un scénario qui se tient du début à la fin, avec un arc narratif clair et cohérent. Ce n’était pas forcément une mince affaire mais je dois dire qu’au final c’est l’un de nos films les plus personnels.

“We Are Zombies” © Destiny Films

Le fait que le film met en scène un trio d’amis composé de deux garçons et d’une fille, et notamment d’un duo frère-soeur ne serait donc pas anodin ?

François : C’était pas voulu ! Ces personnages existent comme telles dans la bande dessinée. Mais un peu comme à la lecture du scénario de Summer of 84 on a tout de suite vu en quoi on allait pouvoir connecter cela à qui l’on est. On a pu ré-écrire le scénario pour y ajouter notre empreinte et cette dynamique de trio a fortement contribué à rendre le film plus proche de nous.

Dans We Are Zombies vous ré-investissez la figure du mort-vivant, qui a pourtant été quelque peu sur-traitée jusqu’à l’overdose ces dernières années au cinéma, au point d’ailleurs que le public s’en soit désintéressé progressivement. Mais la grande force de votre traitement c’est son originalité, vous parvenez à revitaliser une figure de cinéma dont on pensait avoir complètement fait le tour.

Yoann : Je crois que ce mérite ne nous revient pas complètement parce que la BD avait déjà ce concept très original de zombie non-violent. Dans l’univers de We Are Zombies les zombies sont appelés les « living-impaired » (les non-vivants en français) et ne sont pas cannibales. Ils ne représentent pas de danger concret pour la société mais celle-ci les méprise et les discrimine. C’était un concept génial qui nous offrait une possibilité en or de revisiter le film de zombie avec quelque chose de neuf.

Je crois qu’il est nécessaire de vous faire parler de cette incroyable Zombie-Shiva tant c’est une créature de cinéma assez exceptionnelle. C’est l’une des choses dont on se souvient tout particulièrement après le visionnage du film.

Yoann : On est partis de l’idée que l’un des personnages antagonistes de We Are Zombies est un artiste milliardaire déluré qui fabrique des œuvres de body-art avec des zombies et qu’il les expose ou les met en scène dans son club privé. Shiva est un peu le clou du spectacle, c’est un énorme zombie/œuvre d’art qui s’inspire de la divinité hindoue. On a eu la chance inouïe que Guy Davis accepte de la designer pour le film. Sérieusement le Zoom qu’on a fait avec lui, j’avais beaucoup de difficulté à retenir le fanboy en moi… C’était incroyable.

Anouk : Ce qui nous a marqués c’est qu’il est si humble et si gentil. On était très intimidés et il a été vraiment d’une grande générosité avec nous.

Yoann : On lui a expliqué un petit peu ce qu’on voulait, et en l’espace de trois jours il nous avait envoyé huit versions de la créature ! On a fait notre petit marché : on aime bien ça dans la trois, mais on préfère ça dans la huit, etc… Il nous a répondu « Ok, je vois très bien ce que vous voulez ». Quatre jours après il est revenu avec le croquis absolument parfait de la créature telle qu’elle est présente dans le film, il avait même dessiné la morphologie de l’acteur qui devrait selon lui porter le costume !

Anouk : Son expérience auprès de Guillermo Del Toro nous a beaucoup aidés parce qu’il avait une véritable expertise de ce qui était possible ou non de faire techniquement parlant… Et il comprenait aussi vraiment très bien nos limitations de budget. Par exemple, Shiva devait être extrêmement imposante mais nous savions que nous ne pouvions pas avoir deux acteurs à l’intérieur du costume, il fallait se limiter à un seul. Il a trouvé des solutions pour adapter son design à ces contraintes.

Yoann : C’était tellement incroyable de le voir travailler, c’était vraiment comme cocher un rêve sur sa liste.

Anouk : Voir une créature que tu as inventée et imaginée prendre vie, c’est quelque chose de fabuleux. Là aussi, ça relève du miracle. Quand on a couché sur le papier l’idée et la description de Shiva, on n’était pas forcément sûrs qu’elle allait survivre au processus de financement. Évidemment, faire un monstre comme celui-ci ça coûte de l’argent, et à mesure de l’avancée des projets on est toujours amené à devoir faire des sacrifices pour des raisons budgétaires. On s’est battus pour la conserver jusqu’au bout. Quand on a enfin pu la voir sur le plateau c’était quelque chose d’hyper émouvant pour nous.

“Wake Up” © Alba Films / Studio Canal

A première vue Wake up est un peu déroutant par rapport au reste de votre filmographie. D’abord parce qu’on ne retrouve plus Jean Philippe Bernier à l’image, ni Le Matos à la soundtrack, mais également parce que le film semble ancré dans un réalisme plus sec et brutal. Comment le situez-vous dans votre filmographie ?

Anouk : Concernant la présence de Jean-Philippe et du Matos au générique de Wake Up, elle nous a été rendue impossible par le fait que c’était une co-production franco-espagnole. Bien qu’il s’agisse de notre premier long-métrage sans nos précieux amis et collaborateurs, ces contraintes nous ont permis de rencontrer Léo Hinstin, un chef opérateur français ultra talentueux avec qui la chimie a été instantanée. Ensemble nous avons formé une équipe extrêmement soudée et la collaboration fut très créative tout au long de la production. Ça a été un réel plaisir de développer le look particulier du film à ses côtés. De la même façon, nous avons pu travailler avec Arnaud Bataller, un compositeur espagnol de talent, qui a su composer un score bourré de tension et d’émotion.

Yoann : Pour ce qui est du ton du film, c’est sûr que Wake Up est étrangement moins sanglant que nos films précédents, mais je pense qu’il est beaucoup plus violent. A la base, on nous avait dit « Écoutez, on sait que vous adorez qu’il y ait du sang partout, mais sur ce film, il est important qu’on ne dépasse pas la classification 13+ ou Interdit aux moins de 12 ans en France ». D’emblée, on avait précisé que si nous ne pouvions pas déplacer les scènes de meurtres vers l’outrance, alors forcément on allait avoir des séquences plus réalistes et de ce fait plus cruelles, plus brutales. On a donc vraiment eu conscience dès le début que le premier degré du film allait le rendre plus gênant que drôle, ce qui était donc assez différent de ce qu’on faisait habituellement.

François : C’était aussi plus cohérent avec le concept lui-même, notamment avec le personnage du tueur qui est un chasseur primitif, sa brutalité est d’autant plus effrayante qu’elle n’est pas teintée d’ironie ou d’humour.

Là encore, vous prenez à contrepied un genre ultra balisé qu’est le slasher, en en détournant pas mal des codes habituels.

François : C’est justement ça qui nous a accrochés à la lecture du scénario de Alberto Marini, ce n’est pas un slasher qui cherche à faire comme ces prédécesseurs. D’abord parce que c’est très ancré 2024 de par ses personnages et les sujets qu’il brasse. Mais aussi parce qu’il s’amuse à prendre à revers toutes les conventions de ce genre : ce n’est pas le tueur qui porte un masque mais ses victimes, la blonde n’est pas la final girl, le beau gosse est moins le héros courageux qu’un alcoolique lâche, etc…

Yoann : Les jeunes ont aussi un but, une motivation, ils existent en tant que groupe et pas seulement en tant que stéréotypes. On est loin du gang de jeunes qui s’en va en camp d’été pour boire de l’alcool et coucher tous ensemble. De même que notre tueur n’est pas non plus une espèce de figure monstrueuse sans visage qui tue froidement des jeunes gens qui n’ont rien demandé à personne.

Ce que j’ai d’ailleurs trouvé assez déroutant c’est que contrairement à de nombreux slashers, ici, l’antagoniste est autant psychologisé que les victimes.

Yoann : Tout à fait et il ne s’agit pas pour nous de dire qu’il a raison de faire ce qu’il fait. C’est un tueur monstrueux à bien des égards et on ne cautionnerait jamais ses actions. Mais le film raconte aussi à quel point un monstre le devient toujours à cause du système. Kévin, le tueur, est dans une situation complexe dès le début, il risque de perdre son emploi et ça le terrifie, ses collègues le traite de freak parce qu’il a des passions pas communes… Les jeunes quant à eux sont inquiets pour le devenir de leur génération, ils veulent changer le monde, réveiller les consciences, quoi qu’il en coûte. L’absurdité que met en scène le film c’est que si au début du récit, ils discuteraient tous calmement de la situation ils tomberaient certainement d’accord pour désigner un ennemi commun qui est cette entreprise et ses dirigeants. Le film parle de ça, du climat actuel de non-communication qui fait que la société perd si souvent le contrôle et glisse vers la violence.

François : C’est pour ça que même si ça peut nous être reproché, il nous semble important qu’on ne prenne pas partie, notre rôle est pas ici de vous dire quel camp est le bon mais plutôt de mettre en relief l’absurdité du climat actuel et des tragédies qui découlent de cette incapacité à communiquer.

“Wake Up” © Alba Films / Studio Canal

Wake Up est beaucoup marketé autour du fait qu’il représente des activistes écolos de la « Génération Z », et j’ai la sensation que vous dépeignez cette génération comme étant profondément désillusionnée. Ils se battent pour une cause, certes, mais il transpire chez eux une forme de mélancolie très forte, qu’on pourrait presque qualifier d’un peu « grunge ».

Yoann : Ça traduit surtout l’état d’esprit de l’époque, nous qui revendiquons une certaine nostalgie des années 80, on voit disparaître l’insouciance, une certaine joie d’exister aussi. Les jeunes aujourd’hui vivent avec une chape de plomb, on ne leur promet qu’un monde qui serait voué à s’écrouler, l’espoir n’est plus très vendeur, on ne vend plus que de la peur.

Anouk : Dès l’ouverture on a voulu que leur arrivée en groupe dans le magasin soit très chargée émotionnellement, ils ne sont pas légers et cool, tout se transmet dans les regards, dans leurs attitudes… On pense même qu’ils s’apprêtent à faire quelque chose de grave à ce moment-là, car on pense qu’ils sont armés.

François : Avec le compositeur Arnaud Bataller on a cherché a renforcé ce climat mélancolique par les intentions musicales. On voulait que la musique soit même parfois en contrepoint pour que cette sensation que tu as ressentie teinte tout le film.

Là encore, c’est éminemment politique.

Yoann : Oui mais je pense que tous nos films le sont un peu. Pour autant, on ne fait pas des films qui font de la politique. Ils traitent en toile de fond de sujets de société, ils font écho avec le monde dans lequel on vit, mais on ne revendique pas une parole politique. En entretien, on a toujours du mal à s’exprimer là-dessus parce que notre légitimité n’est pas forcément là. Je pense que l’interprétation politique doit être laissée aux spectateurs. On est moins gênés qu’intéressés quand nos films sont interprétés sous un angle qui n’est pas forcément le notre. Par exemple, lors de la tournée festivalière de Wake Up, on a constaté que des spectateurs prenaient parti pour Kévin, le tueur… Je crois que c’est très intéressant à analyser. Ça raconte beaucoup de notre société et de la dualité qui y est à l’œuvre. Ça fait fortement écho au film.

De ce que vous dites là sur la place que vous entendez laisser aux spectateurs, mais aussi quand je me remémore ce que vous racontiez au tout début sur votre volonté de faire rire, de surprendre, « d’épater la galerie » pour reprendre les mots de François, on sent que le spectateur est toujours au cœur de votre intérêt à faire des films.

Yoann : C’est vrai depuis le début et on a conservé cette identité là quand on a commencé à faire des longs-métrages. On ne fait pas des films pour être aimés, on fait des films pour que les gens prennent du plaisir à les regarder. La notion d’entertainment est très importante pour nous, ce n’est pas du tout un gros mot. C’est l’une des caractéristiques les plus nobles du cinéma que d’être en capacité de t’extraire de ton quotidien parfois compliqué, de t’offrir une expérience que tu ne peux pas vivre autrement.

François : Je pense que le message vient toujours en second. Si tu t’ennuies devant un film, ce qu’il a à te dire va complètement te passer à travers. Mais si tu as vraiment passé un bon moment, qu’importe l’émotion que tu as ressentie, si tu as ris, si tu as eu peur, si tu as été ému, alors tu vas sortir de la salle avec l’envie de parler de tes émotions avec tes amis et c’est là que le film va laisser son empreinte durable et que son propos va peut-être commencer à distiller en toi. Je n’aime pas les films qui te martèlent un message mais n’ont rien d’autre à t’offrir que du sens, pour nous les sensations sont tout aussi, sinon encore plus importantes.

Puisque vous parlez d’expériences sensorielles du spectateur, il y a une séquence en particulier qui est à mon sens mémorable et dont on risque de parler longtemps : c’est celle qu’on entrevoit dans la bande annonce, où Kévin plonge les héros dans l’obscurité après les avoir recouverts de peinture phosphorescente. De mémoire de cinéphile il me semble que c’est une idée totalement inédite.

Yoann : La scène était décrite dans le scénario mais il a fallu trouver la bonne façon de la tourner. On voulait éviter le look black-light, tu sais : ces lumières qui rendent les yeux et les dents brillantes et bleutées. On a dû faire pas mal de recherches pour trouver une alternative. On a trouvé une peinture qu’on pouvait charger de lumière. Donc on peignait les acteurs, on sortait dehors pour charger la peinture de lumière puis ils revenaient en courant pour qu’on tourne avant que la peinture ne se décharge ! C’est donc cette technique qui donne ce look si particulier à la scène et qui permet que tout ce qui n’est pas peint sur eux soit totalement noir. Cette scène joue sur la peur du noir, le fait d’être désorienté, on plonge littéralement le spectateur dans le piège que Kévin a tendu aux jeunes.

Anouk : On avait conscience que c’était une scène assez spéciale sur laquelle il y avait moyen de faire quelque chose d’un peu neuf, c’est définitivement l’une des idées du scénario qui nous a convaincus de signer pour réaliser ce film.

Vous êtes un trio de réalisateurs et on doit souvent vous demander comment vous parvenez à gérer cela, car sur le papier, cela paraît quelque chose de complexe voir impossible. Chez vous – et ça se sent même dans vos réponses – on dirait qu’au contraire c’est aussi naturel que fluide.

Anouk : C’est lié au fait, je pense, que l’on s’est rencontrés assez tôt. On a grandi ensemble, donc on a finalement trouvé cet équilibre dès le début et aujourd’hui c’est quelque chose qui fait notre force. Comme le disait François, au début de notre collaboration l’idée était surtout de faire des films pour le plaisir et entre amis, donc l’égo n’y avait pas sa place, personne n’a jamais revendiqué de prendre le lead.

Yoann : Que ce soit entre nous à l’époque comme avec nos équipes de longs-métrages aujourd’hui, ce qui compte pour nous c’est de réussir à faire les choses dans un esprit de famille et d’amitié. On est portés par la dynamique de groupe, c’est ce qui nous rend l’expérience de faire des films aussi plaisante. J’aime bien dire que faire un film c’est comme créer un village, chaque personne qui vient y habiter à son mot à dire, on accueille les idées de tout le monde, on est curieux des autres. Notre but au final c’est que chaque collaborateur qui travaille à nos côtés prenne du plaisir à fabriquer un film qui soit cool et dont il sera fier. L’idée du réalisateur auto-centré avec son égo démesuré qui gueule sur tout le monde, c’est vraiment pas notre truc. C’est pas dans notre ADN. Depuis nos débuts on est vraiment dans une dynamique de rassembleurs.

Est-ce pour cela que vous utilisez beaucoup le terme de collectif plutôt que de trio ?

François : Oui… Mais en fait je crois qu’on utilise autant les deux !

Anouk : On utilise moins trio que Triforce en réalité, d’abord parce que ça nous permet de revendiquer notre côté geek – puisque c’est une référence à la Légende de Zelda – mais aussi parce que là dedans, il y a l’idée que ce sont trois forces qui s’unissent pour être plus forts, qui sont complémentaires.

© RKSS

Au travail, comment vous trouvez cette complémentarité ? Est-ce que chacun à une forme de spécialité ?

Yoann : Personnellement je vais vraiment être celui qui va être avec les acteurs et actrices, je leur suis entièrement dédié sur le tournage. C’est quelque chose qu’ils apprécient fortement car c’est rare pour eux d’avoir un réalisateur constamment avec eux sur le plateau. Souvent, les gens qui réalisent tout seul sont obligés de laisser de côté les acteurs pour parler avec l’équipe technique ou les producteurs. Je m’occupe assez peu de ça sur le tournage.

Anouk : Me concernant, je suis davantage avec le chef-opérateur et les autres chefs de postes sur le plateau, je discute avec eux des cadres et des enjeux de mise en scène. J’ai également une vue d’ensemble sur ce qui se passe devant et derrière la caméra.

François : Quant à moi, j’ai vraiment un esprit de monteur, donc j’ai le storyboard en tête et bien à l’œil, je suis également présent auprès du chef-opérateur et je vais m’assurer qu’il ne nous manque pas un plan pour que la séquence fonctionne. Ensuite, en post-production, je participe activement au montage, de mon côté et en collaboration avec le chef monteur.

Est-ce que cet aspect un peu compartimenté peut générer des désaccords ?

Anouk : Ça peut paraître un peu compartimenté, mais en réalité ça ne l’est pas du tout, toutes les décisions sont toujours prises à trois. Même sur le plateau, on discute tous les trois derrière le moniteur des enjeux de la scène et des ajustements à donner. Plus généralement, le fait d’être trois permet surtout de ne pas avoir trop de choses à gérer chacun. On peut se reposer sur les autres.

François : Ça tient beaucoup aussi à notre capacité à bien préparer en amont des tournages, à s’accorder sur une vision commune. Chacun a absorbé et digéré toutes les discussions avec les deux autres, il sait exactement comment le trio pense. On peut donc assez facilement parler pour trois quand on s’adresse aux producteurs ou aux différents interlocuteurs qui peuvent nous solliciter.

Yoann : C’est un vrai atout car faire du cinéma c’est quand même beaucoup de la résolution de problèmes. On passe notre temps à devoir trouver des solutions, des alternatives, à contrer des coups-fourrés. C’est beaucoup plus facile de réagir vite et de façon solide à ce genre de situations quand on a trois cerveaux au lieu d’un. Et il faut ajouter que, du fait que l’on fait beaucoup de films qu’on dit « indépendants » avec des budgets limités et peu de jours de tournage, le fait d’être trois nous permet d’être plus inventifs et de faire plus de miracles quand il faut préserver et sauver nos intentions.

François : Il y a aussi quelque chose dont on parle trop peu souvent dans les entretiens qu’on donne, c’est que si Anouk et moi tirons notre force de nos esprits créatifs, il est important aussi d’avoir un esprit communiquant quand on veut faire des films : il faut savoir se vendre, savoir rendre ses idées attrayantes, convaincre les autres. Au sein du trio, c’est vraiment la force de Yoann, il a une capacité très forte à convertir les autres à ses idées, il transmet son enthousiasme. Si nous sommes dans un cocktail en festival où il y a un producteur ou un acteur avec qui il faut absolument prendre contact, on envoie Yoann au charbon et en cinq minutes c’est déjà son meilleur ami ! (rires)

© RKSS

Souvent, on dit que c’est en post-production que les visions des cinéastes se perdent, tant c’est un endroit où l’on est encore plus à la merci du marché, des producteurs, des distributeurs. Est-ce que là aussi le fait d’être trois est une force ?

François : Complètement, je ne sais pas comment un réalisateur ou une réalisatrice seul‧e fait pour affronter producteurs, distributeurs et financiers dans le cas où il y a des désaccords. Ça doit être vraiment extrêmement dur à vivre. Quand on est trois à aller au front c’est beaucoup plus rassurant. C’est une façon de diluer la pression qu’on a sur les épaules.

Anouk: Je pense qu’on a aussi beaucoup plus confiance en nous du fait qu’on sait qu’on est trois dans le même navire. On répète beaucoup que l’on est trois cerveaux connectés mais on demeure quand même trois personnes, trois individus distincts, donc quand les trois sont convaincus de la même chose, c’est très rassurant et ça confirme qu’aucun d’entre nous ne fait fausse route. Quand il faut défendre cette idée auprès de ceux ou celles qui ne sont pas convaincus ou voudraient nous en faire dévier, on est forcément plus solides.

Mais comment faites-vous si deux sont convaincus de quelque chose et que le troisième a un doute ?

Yoann : C’est une situation qui peut nous aider à prendre des décisions. C’est encore une fois la particularité d’être trois, il y a toujours une majorité. Mais on est aussi à l’écoute de celui qui n’est vraiment pas sûr d’un truc.

Anouk : On choisit nos combats. Ça vaut pour les discussions avec les producteurs et distributeurs mais aussi entre nous. Ça arrive souvent que l’un d’entre nous ait un doute mais se dise « je pense que si vous aimez tous les deux ça, je ne suis pas prêt‧e à me battre contre ».

François : Ce qui est amusant, c’est qu’on se retrouve à sur-expliquer notre manière de travailler alors qu’en réalité, c’est tellement naturel et instinctif ! (rires)

C’est intéressant de vous entendre parler de tout ça, parce que ce n’est pas une configuration courante que de réaliser en groupe. Par ailleurs, en vous écoutant parler de cette notion de collectif qui vous anime, je me rends compte que c’est le point de ralliement de tous vos films. C’est certainement votre thématique favorite : la force du collectif. Toutes vos réalisations mettent en relief l’importance de s’unir pour devenir plus forts et s’accomplir individuellement.

Yoann : Je ne sais pas si c’est si réfléchi de notre part, je pense que ça se joue au niveau du subconscient. On doit chercher la notion de groupe sans le savoir. Je pense qu’on va simplement vers les histoires qui nous touchent et qu’on ne calcule pas forcément.

Anouk : Mais c’est quand même très vrai que c’est quelque chose qui est dans tous nos films et qui a rapport avec notre façon de faire des films. Cet esprit de collaboration… Qu’on a besoin des autres pour apprendre et devenir meilleurs. Quand on construit nos équipes c’est vraiment ce qu’on espère, que les gens vont sortir grandis de cette expérience et que nous aussi on va apprendre d’eux.

Yoann : On croit fort dans l’idée que l’individu s’élève à travers le groupe, que l’être humain s’augmente au contact des autres.

François : Il y a aussi que dans les scénarios on aime bien les personnages de loosers attachants… Et souvent ces personnages s’accomplissent et évoluent en apprenant à être un groupe. Mais la récurrence de la notion de collectif dans tous nos films, c’est quelque chose auquel je n’avais pas forcément pensé, mais ça fait totalement sens !

Anouk : Tu nous fais nous rendre compte d’un truc là. (rires)

Propos de Anouk Whissell,

Yoann-Karl Whissell et François Simard (RKSS)

Recueillis par Clément Levassort