Comme beaucoup de ses collègues du Nouvel Hollywood, Peter Bogdanovich aura commencé sa carrière chez Roger Corman. Et avec La Cible (1968), celui qui allait réaliser quelques années plus tard La Dernière Séance (1971), réussit à dépasser sa condition d’œuvre mal produite et propose un film certes imparfait, certes schizophrène, mais incroyablement fascinant… Attention spoilers !

© Tous droits réservés

Two histories of violence

On l’a récemment évoqué au détour de notre critique de Le Monstre qui vient de l’espace (William Sachs, 1977), Roger Corman est une curiosité dans l’industrie hollywoodienne. Chantre du cinéma bis et roi du Z, il aura contribué à populariser l’horreur et le genre en général tout en mettant le pied à l’étrier à toute une génération de futurs grands noms parmi lesquels James Cameron, Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola. À cette liste peut s’ajouter Peter Bogdanovich qui réalisa son premier film sous son égide, Voyage of the Planet of Prehistoric Women (1968). À cette période, l’illustre acteur Boris Karloff est sous contrat avec Roger Corman pour qui il a tourné plusieurs œuvres à la réussite toute relative. Lui qui a incarné depuis quatre décennies moultes figures d’épouvante telles que le monstre de Frankenstein ou la Momie dans des classiques indémodables, a depuis longtemps capitalisé dans le genre qui l’aura fait connaitre et souvent au détriment de la qualité… Ces petits flashbacks sont utiles pour comprendre les conditions de production de La Cible, le film qui nous intéresse ici. Quand Peter Bogdanovich imagine son histoire de meurtres de masse, Roger Corman lui glisse en effet à l’oreille que Boris Karloff lui doit encore deux journées de tournage contractuellement et qu’il serait bien qu’il l’intégrer dans son script. Alors Bogdanovich prend en compte cette donnée et imagine un autre chapitre à son histoire. Jugez plutôt… L’acteur Byron Orlok, qui a fait les grandes heures du cinéma d’horreur, décide de prendre sa retraite contre l’avis des producteurs pour lesquels il avait des engagements. Dans le même temps, Bobby Thompson, un vétéran du Vietnam, s’apprête à commettre plusieurs tueries de masse… On le voit, de prime abord, ces deux histoires n’ont absolument rien en commun faisant de ce long-métrage une œuvre où cohabitent deux films bien distincts. Et pourtant…

© Tous droits réservés

L’histoire initiale de Bogdanovich, celle que voulait raconter le cinéaste dès le départ, où un maniaque des armes s’emploie à zigouiller tout ce qui bouge par pure folie, est un pur témoignage de son époque qui résonne évidemment encore aujourd’hui, à l’heure où les États-Unis semblent encore loin de vouloir régler la question de la libre circulation des armes. Un message politique qui préfigure quelques années en avance ce que le Nouvel Hollywood aura à nous dire sur les conséquences de la guerre du Vietnam, notamment avec Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) ou Voyage au bout de l’enfer (Michael Cimino, 1978). Tel qu’il est abordé chez Scorsese ou Cimino, le propos est moderne, limpide, implacable, sans concession. Et la mise en scène, sur cette partie-là du scénario s’inscrit elle aussi dans les pas du Nouvel Hollywood, toute en nervosité, violence et naturalisme. En s’inspirant d’un fait réel – la tuerie perpétrée par Charles Whitman deux ans plus tôt – le film interroge sur les passions américaines et sur ses zones d’ombres. Et Bogdanovich ne se montre pas timoré dans son état des lieux, faisant de La Cible un quasi brûlot qui aurait pu devenir un maitre étalon du genre. Oui mais voilà… Roger Corman avait donc encouragé son poulain à ajouter une intrigue dédiée à Boris Karloff et son avatar de fiction Byron Orlok. Le récit commence d’ailleurs par ce personnage, ce qui laisse à penser que le fameux tueur fou pourrait être un déséquilibré voulant s’en prendre à son idole, genre Misery (Rob Reiner, 1990) ou Le Fan (Tony Scott, 1996). Mais non, les intrigues semblent se développer chacune de leur côté, si bien que celle concernant Karloff fini par devenir peu à peu superflue. Pas inintéressante puisqu’elle met en image le crépuscule d’une légende du cinéma, mais ralentissant très fortement le volet politico-thriller du film. Karloff est d’ailleurs extrêmement touchant, notamment lors de ses scènes avec Peter Bogdanovich qui joue lui-même le jeune cinéaste voulant convaincre Orlok de ne pas se retirer. Comme Boris Karloff n’avait que deux jours de tournage, des extraits de quelques-uns de ses incarnations passés sont utilisés pour combler les trous et allonger son temps de présence à l’écran, comme L’Halluciné (Roger Corman, 1963). Des séquences en total décalage avec le reste et qui racontent tout simplement un autre film…

© Tous droits réservés

Pourtant, dans son dernier acte, La Cible trouve presque un intérêt surprenant au mariage de ses deux histoires. Sans divulgâcher quoique ce soit, les dernières bobines prennent place lors d’une avant-première dans un drive-in où le tueur s’est posté derrière l’écran et où Karloff/Orlok vient présenter sa dernière œuvre. Il serait un peu tiré par les cheveux de sur-interpréter cette fin de film qui se conclut comme un thriller lambda, mais on sent que le cinéaste a réussi, en définitive, à tirer un propos de tout ce marasme de production. On l’a vu, le long-métrage, dans sa partie sur le tueur, est éminemment politique et évoque sans équivoque la violence étasunienne. En choisissant de faire d’un acteur de cinéma d’horreur son héros, il est autorisé de penser que Bogdanovich a en tête les procès en glorifications de la violence régulièrement fait aux films de genre. Ainsi, il est possible que le réalisateur ait souhaité traiter de deux aspects de la violence : l’un, concret au visage d’ange, qui tue, l’autre, artistique au physique massif et effrayant, qui est au final tout à fait inoffensif. Le fait que les victimes de Bobby Thompson regardent vers un écran de cinéma avant de se faire tirer dessus par le sniper caché derrière la toile blanche, illustre à lui seul le fait que la violence n’est pas sur l’écran à proprement parler mais derrière, littéralement. Alors, Byron Orlok – et donc le cinéma – devient l’élément de résolution en neutralisant le tueur dans une séquence un poil ridicule. On sent que cela relève davantage de la grosse pirouette où Peter Bogdanovich arrive à retomber sur ses deux pattes, mais dans un dernier geste, le film prend finalement sens. Si la partie sur Karloff ne grandit pas celle sur le tireur fou qui se suffisait à elle seule, et qu’elle vient même amoindrir sa portée, elle permet un discours métatextuel intéressant sur le cinéma et ses icônes, Orlok se confondant avec Karloff comme Stallone se fusionne avec son Rocky (John G. Avildsen, 1976), par exemple.

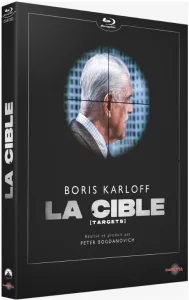

Carlotta nous propose de découvrir ou de redécouvrir ce long-métrage au détour d’un très beau coffret Blu-ray et DVD où figure une belle copie restaurée, supervisée par Peter Bogdanovich lui-même. D’ailleurs, le cinéaste, disparu en 2022, offre un commentaire audio et une introduction assez passionnante au long-métrage. Enfin, une petite featurette revient sur le propos du film par le biais d’un historien du cinéma. Une édition plus complète, qui est limitée à 2000 exemplaires, fournit également quelques goodies avec une affiche, des photos de tournage et une copie d’un courrier de Bogdanovich adressé à Alfred Hitchcock. Peut-être une façon de se rappeler de cet adage du maitre du cinéma qui disait que plus le méchant était réussi et plus le film avait des chances d’être bon. La Cible a en effet suivi cette devise quitte à rendre le résultat parfois bancal. Reste que l’ensemble est fascinant. Un précieux témoignage d’une époque où les longs-métrages pouvaient se faire comme ça, sur des obligations contractuelles, en bidouillant, en intégrant des images issues d’autres films. Une autre époque.

Carlotta nous propose de découvrir ou de redécouvrir ce long-métrage au détour d’un très beau coffret Blu-ray et DVD où figure une belle copie restaurée, supervisée par Peter Bogdanovich lui-même. D’ailleurs, le cinéaste, disparu en 2022, offre un commentaire audio et une introduction assez passionnante au long-métrage. Enfin, une petite featurette revient sur le propos du film par le biais d’un historien du cinéma. Une édition plus complète, qui est limitée à 2000 exemplaires, fournit également quelques goodies avec une affiche, des photos de tournage et une copie d’un courrier de Bogdanovich adressé à Alfred Hitchcock. Peut-être une façon de se rappeler de cet adage du maitre du cinéma qui disait que plus le méchant était réussi et plus le film avait des chances d’être bon. La Cible a en effet suivi cette devise quitte à rendre le résultat parfois bancal. Reste que l’ensemble est fascinant. Un précieux témoignage d’une époque où les longs-métrages pouvaient se faire comme ça, sur des obligations contractuelles, en bidouillant, en intégrant des images issues d’autres films. Une autre époque.