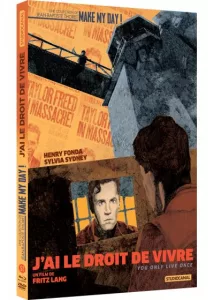

Dix-neuvième long-métrage de Fritz Lang mais seulement son deuxième américain, J’ai le droit de Vivre – You Only Live Once en version originale – rassemblait Henry Fonda et Sylvia Sidney en 1937 dans un récit cauchemardesque et tragique. Soit l’impossible réinsertion d’un homme venant de sortir de prison et sa condamnation à vivre dans la fuite et violence dans une société qui le rejette. On retrouve le dégoût de la vindicte populaire et une noirceur accablante chers à l’auteur de M le maudit (1931) dans ce film ressorti en mars chez Studio Canal dans la toujours excellente collection Make My Day dirigée par Jean-Baptiste Thoret.

© Tous droits réservés

L’Inexorable

© Tous droits réservés

Dans Les films de ma vie (1975), François Truffaut écrivait : « Le style de Lang ? Un mot pour le qualifier : inexorable. Chaque plan, chaque mouvement d’appareil, chaque cadrage, chaque déplacement d’acteur, chaque geste a quelque chose de décisif et d’inimitable. » Difficile d’imaginer meilleure caractérisation de cette manière, en particulier quand il s’agit d’évoquer J’ai le droit de vivre, sur lequel Truffaut revient d’ailleurs spécifiquement dans le même ouvrage. De quoi s’agit-il ? Un homme – Henry Fonda, extraordinaire – sort de prison, retrouve sa femme avec qui il veut vivre de nouveau une vie paisible, avant que différentes têtes de la société qui l’entoure ne l’en empêchent, lui refusant un autre statut que celui de malfrat. Truffaut ajoutait : « Ce film est le récit d’un engrenage ; tout semble aller bien mais en vérité tout va mal et si Fonda, contre sa volonté, « repique au truc », s’il « tombe » à nouveau, ce n’est pas parce que « qui vole un œuf vole un bœuf », mais plutôt que la société a décrété que qui vole un œuf DOIT voler un bœuf. » La froideur du style languien, sa science inouïe des cadres qui enserrent ses personnages conviennent parfaitement à cet enfermement progressif. Fonda est inexorablement ramené à sa condition initiale, dans un récit tragique, sans issue.

© Tous droits réservés

Ce qu’il y a ici sans doute de plus beau, et c’est un trait que l’on retrouve dans tous les meilleurs films de Lang, c’est que cette froideur n’est pas (que) clinique. Si les personnages sont privés de la moindre liberté dans cette mise en scène et ce récit implacables, que tout semble leur indiquer un funeste destin – d’un baiser derrière des barreaux d’entrée à cette permanence des barreaux de prison dans les cadres, les sur-cadrages, et de renversants jeux d’ombre et de lumière – ils n’en restent pas moins d’un romantisme fou. Après que Fonda soit accusé à tort d’un nouveau cambriolage, les amants sont obligés de fuir. Cette échappée en voiture, agrémentée de pauses bucoliques, évoque de bien nombreuses escapades amoureuses du cinéma moderne – de Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) à la La Ballade Sauvage (Terrence Malick, 1972) – mais, surtout, libère un temps les personnages d’une inexorable mécanique par le biais d’une courte stase poétique. J’ai le droit de vivre est le deuxième film hollywoodien de Fritz Lang après Furie et marque déjà la parfaite combinaison de son art allemand – l’impressionnisme – avec un certain classicisme hollywoodien dont il pose une partie des fondements. C’est particulièrement palpable dans les nombreux portraits sublimes de Sylvia Sidney, visage mythique qui hanta les œuvres des plus grands cinéastes hollywoodiens – de Sternerg (Une Tragédie Américaine, 1931) à Hitchcock (Agent Secret, 1936) en passant par King Vidor (Scène de la rue, 1931) – et dont c’est le deuxième travail pour Lang, qu’elle retrouvera ensuite pour Casier Judiciaire (1938). Pour autant, malgré toute l’empathie qu’on éprouve pour Fonda, le cinéaste se refuse à toute idéalisation. Le long-métrage ne vise jamais l’édifiant, même dans les peu nombreuses tirades pathétiques de l’acteur du Faux Coupable (Alfred Hitchcock, 1956). Au contraire, ici, personne n’est jamais pleinement innocent, et le récit maintient une ambiguïté pesante jusqu’au moment où le personnage tue de sang-froid le prêtre qui cherche à l’arrêter, alors même que son innocence s’apprêtait à être prouvée. Cette scène d’ailleurs, baignée d’une fumée aveuglante qui voile tout horizon, est peut-être l’acmé romantique du film, autant que l’un des sommets tragiques de cette filmographie. C’est sans doute dans ce dernier mouvement brumeux et implacable que les mots de Truffaut résonne le mieux. Le génie formel constant nous l’impose, quelles soient les courtes errances du récit : « Il faut aimer Fritz Lang » (« Aimer Fritz Lang : à propos de The Big Heat, 1953, François Truffaut, Cahiers du Cinéma)

De cette ambiguïté autant que du rapport avec le film d’Hitchcock précédemment cité, il est particulièrement question dans un long entretien avec Jean-Loup Bourget, spécialiste du mélodrame et du cinéma classique Hollywoodien, que l’on trouve dans les bonus de cette édition. Plus d’une heure très fournie en informations et analyses qui complètent remarquablement le visionnage. Cet échange poussé, ainsi que la préface (habituelle pour ces éditions, dont c’est le 57ème numéro, de Jean-Baptiste Thoret) contextualisent parfaitement cette œuvre, entre l’exil américain de Lang qui fuit l’Allemagne Nazie, les contraintes qu’il dut subir auprès des studios, entre autres raisons de la noirceur de son trait. Il y a donc de nombreuses raisons de se procurer cette édition simple mais perpétuant un travail de grande qualité : (re)voir, dans un master d’excellente tenue, un chef-d’œuvre cauchemardesque aux images inoubliables, nourri de commentaires exhaustifs et éloquents.

De cette ambiguïté autant que du rapport avec le film d’Hitchcock précédemment cité, il est particulièrement question dans un long entretien avec Jean-Loup Bourget, spécialiste du mélodrame et du cinéma classique Hollywoodien, que l’on trouve dans les bonus de cette édition. Plus d’une heure très fournie en informations et analyses qui complètent remarquablement le visionnage. Cet échange poussé, ainsi que la préface (habituelle pour ces éditions, dont c’est le 57ème numéro, de Jean-Baptiste Thoret) contextualisent parfaitement cette œuvre, entre l’exil américain de Lang qui fuit l’Allemagne Nazie, les contraintes qu’il dut subir auprès des studios, entre autres raisons de la noirceur de son trait. Il y a donc de nombreuses raisons de se procurer cette édition simple mais perpétuant un travail de grande qualité : (re)voir, dans un master d’excellente tenue, un chef-d’œuvre cauchemardesque aux images inoubliables, nourri de commentaires exhaustifs et éloquents.