Après une sortie sporadique sur quelques écrans fin 2023 et en festival, Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki, 2023) a l’honneur justifié de débouler pour de bon en salles ce 17 janvier : critique d’une des surprises majeures de l’année précédente, présente dans le top 10 de la rédaction.

© Tous Droits Réservés

L’amer

Tout près du Musée de l’État du Tennessee, à Nashville (dans le Tennesse, pour ceux qui suivent), un mémorial de la Seconde Guerre Mondiale longe le Bicentennial Capitol Mall Skate Park (une espèce de skate park, pour ceux qui suivent toujours, bravo). Ce lieu de mémoire est composé de grandes stèles épaisses, au style et à la rédaction minimalistes, qui présentent les épisodes marquants de la 2GM. On ne saurait reprocher aux États-uniens d’axer ce lieu de mémoire sur « leur » vision des faits ; on peut toutefois être un peu surpris de voir le traitement réservé aux événements d’août 1945 : un Victory doré est gravé au-dessus d’une photographie d’un champignon atomique. L’historiographie continue de s’écharper sur la nécessité stratégique des bombardements de Hiroshima puis de Nagasaki, alors ce n’est pas une question que nous compterons démêler ici… Néanmoins on ne s’empêchera pas de regarder d’un œil agacé la zénitude, pour emprunter cyniquement un terme nippon, avec laquelle une certaine partie de la perception américaine conçoit les choses. Hollywood, par exemple. Il est probable de sentir une once de cynisme à ce que l’industrie de la Cité des Anges recycle sans sourciller, depuis le Godzilla de 1998, réalisé par Roland Emmerich, le traumatisme que le Japon a eu la résilience d’allégoriser avec le Godzilla initial (Ishirō Honda, 1954). Certes la saga Godzilla nippone elle-même est vite devenue une manne financière, une franchise à nanars, pas franchement toujours concernée par son terreau historique. Mais l’opportunisme hollywoodien à s’emparer de ce lézard pour s’approprier la catastrophe continue de faire serrer des dents. Ainsi à l’heure où les Godzillas américains continuent de hurler dans nos salles obscures et que sans pression, on développe même l’univers en série avec Monarch : Legacy of Monsters (Chris Black & Matt Fracion, en cours) mettre en avant les productions Gojira, soit, celles venant du Pays du Soleil Levant, apparaît comme un petit sursaut de cinéphile.

© Tous Droits Réservés

D’autant que la qualité des films venant de la branche nippone de la saga sont d’une qualité assez estomaquante. Godzilla Resurgence (Hideaki Anno & Shinji Aguchi, 2016), que notre rédacteur Martin Courgeon aura le bonheur de présenter au cinéma Le Méliès à Montreuil le 20 janvier prochain, était une troublante satire politique tragicomique traversée par des moments d’intense cinégénie. A suivi une trilogie, disponible sur Netflix sans même les honneurs du PIFF et/ou de la Cinémathèque Française qui avait projeté le film de 2016… En 2019, mieux vaut tard que jamais. Une destinée un peu similaire a contribué à l’essor du dernier en date produit par la mythique Tōhō. Aussi sélectionné au PIFFF cuvée 2023 – le festival de Mad Movies aurait-il trouvé là un filon ? – Godzilla Minus One a fait sa petite sensation en étant projeté au Max Linder Panorama, mais aussi, dans un curieux plan de distribution se ressentant comme une projection test autant que comme un potentiel coup marketing visant à mettre en avant les nouvelles salles 4DX de Pathé Gaumont. Deux jours et cinquante écrans à travers l’Hexagone auront toutefois réussi à faire mousser autour du long-métrage réalisé par Takashi Yamakazi, 37ème chapitre de la saga consacrée au reptile radioactif. A très juste titre, tant ce blockbuster nippon écrase la concurrence.

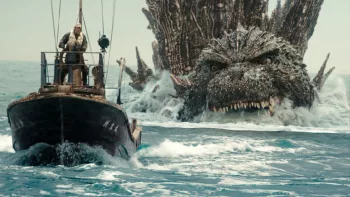

L’action se situe dans une des pires périodes de l’Histoire du Japon, juste après la reddition de 1945. Les États-Unis occupent une Nihon exsangue, en ruines, et évidemment traumatisée. Il est question de traumatisme pour Koichi, le jeune protagoniste. Le concernant la plaie est double : formé pour mourir en kamikaze, il a feint au dernier moment un problème technique se condamnant au statut de lâche ; il n’a aussi, par stupéfaction, pas tiré lors de la première attaque du lézard géant qui a décimé son régiment d’Odo d’où il devait lancer l’attaque suicide – à sa décharge, tout le monde s’attendait à une attaque américaine, et pas à l’incarnation réelle de ce monstre divin que les habitants de l’île surnomment Godzilla… De retour dans sa ville décimée par les bombardements, il se prend d’amitié pour une jeune femme et le bébé orphelin qu’elle a recueilli. Une nouvelle vie s’offre à Koichi, dans cette famille recomposée et un nouvel emploi de dragueur de mines en pleine mer… Jusqu’à ce que bien sûr, le grand Gojira ne ressurgisse des fonds marins.

© Tous Droits Réservés

Le point que marque tout d’abord Godilla Minus One, excepté sa qualité de grand spectacle qui techniquement n’a rien à envier à des productions bien, bien plus cossues – on estime 15 millions de dollars de budget contre 170 millions pour Godzilla II : Roi des Monstres (Michael Dougherty, 2019) – c’est dans sa manière de donner du fond, justement, à ce grand show. C’est dans l’ambiguïté de la trajectoire du héros, qui se névrose de n’avoir pu se suicider en kamikaze et va tout faire pour se saisir de la menace Godzilla afin de se réaliser en martyr ; ou c’est dans l’inscription du récit dans une Histoire réelle, où la Guerre Froide naissante empêche les Américains de venir en aide au Japon, tout occupés à contrer l’URSS, métaphore de ce que l’Asie souffrira de l’occupation, militaire et/ou politique-idéologique des deux blocs dans l’après-guerre que le spectateur se retrouve embarqué dans une histoire de lézard géant par un prisme humain tortueux, complexe, réaliste et donc réellement impactant. Les enjeux, ainsi éloignés d’une dichotomie bien/mal, et leurs aboutissements, sans rien en spoiler, impliquent ENFIN l’émotion dans le spectacle, ce que Hollywood peine de plus en plus à faire. Sur ce plan, on est proche de la leçon pour toute personne qui considère que le poids d’une franchise, d’une nécessité de rentabilité, de fan service, d’une optique que tout-a-été-dit-avec-les-mythes, rend le neuf et le poing dans la poitrine impossibles sans grand renforts d’outils usés jusqu’à la moelle ou schématiques.

Dans la droite lignée de ce point fort, on peut penser que si Godzilla Minus One parle tant au public, c’est parce qu’il ne triche pas avec cette émotion. Il l’assume, plus encore : elle est la raison d’être du film autant que son monstre star. Lui, premièrement, délaisse la version horrifique, toute en souffrance viscérale, visible, sanguinolent (allez, on va tenter, christique) de Godzilla Resurgence pour un être animal qui suscite une certaine empathie, notamment dans cette séquence assez interminable où il se démène avec de grands câbles à haute tension, tentant de s’éviter une capture qui passe pour de l’acharnement. Le ton entier du long-métrage est dans cette séquence finalement plutôt triste. Endolorie., à l’image des visages et de la population qui subit une nouvelle catastrophe juste après une Seconde Guerre Mondiale aux conséquences colossales pour eux ; de la douleur de la bête ; de la douleur des paysages qui subissent une énième désolation. La musique, éminemment dramatique, tragique, qui accompagne les séquences où Godzilla sème le chaos, ne laisse que peu de doute : Gojira Mainasu Wan (titre japonais) est un mélodrame au moins autant qu’autre chose, une élégie blessée du peuple nippon qui bute sur sa résilience – pour preuve, il est encore rivé à son allégorie des bombardements de Hiroshima et de Nagaski, qu’il ne cesse de mouvoir de films en films. Malgré ses allures de blockbuster, il s’agit d’un récit amer sur la guerre, la gloire factice ou pas, sur la perte, le deuil, la mémoire. Il n’y aura que la conclusion pour nous remettre un peu de positivité au cœur, heureusement… Mais on restera, comme on a été hébété d’effroi ou de saisissement devant certains plans de Godzilla Resurgence, hanté par la mélancolie des plus belles scènes de ce Godzilla Minus One, de très loin, une des plus grandes péloches de l’année passée, à voir en salles absolument à compter de ce jour.