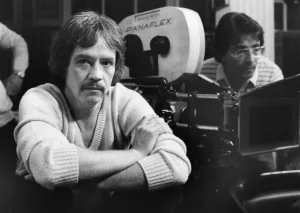

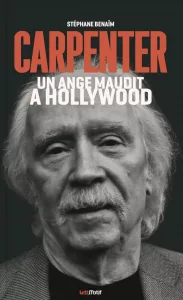

Docteur en esthétique, sciences et technologie des arts, Stéphane Benaïm a enseigné durant quinze ans la théorie et l’histoire du cinéma à l’université de Paris 8 Vincennes, tout en collaborant à plusieurs revues spécialisées dont L’Écran Fantastique et Fantastyka. Après avoir publié en 2016 Les visions d’Orient de Josef von Sternberg et en 2017 Les extraterrestres au cinéma aux éditions Lettmotif, il continue de nous faire partager sa fascination pour les réalisateurs marginaux avec John Carpenter, un ange maudit à Hollywood, chez le même éditeur. Un livre passionnant qui s’attache à une analyse objective du cinéma de notre réalisateur anticonformiste préféré.

© Tous droits réservés

L’anti-Spielberg

“The Thing” (1982) © Tous droits réservés

Comment avez-vous découvert le cinéma de Carpenter ?

Je fais partie de cette génération qui a connu l’émergence des vidéo-clubs pendant les années 1980. Lorsque l’on est ado et que l’on rentre dans ce genre d’endroit, on est tout de suite attiré par des jaquettes toutes plus incroyables les unes que les autres, notamment en ce qui concerne le cinéma fantastique et l’horreur. Il suffisait d’une image et de quelques lignes d’un résumé concis pour être convaincu que ce film-là allait nous permettre de passer une bonne soirée. Et comment ne pas être happé par un film comme The Thing (John Carpenter, 1982) qui, sous ses airs de série B avec ce mec portant un chapeau de cow-boy, coincé dans l’Antarctique avec ses collègues et un extraterrestre sanguinaire possédait déjà quelque chose de culotté. J’ai découvert le cinéma si particulier de Carpenter, sulfureux, contestataire et à contrecourant d’Hollywood à travers ce film et Christine (John Carpenter, 1983). Ils se distinguaient nettement de la masse de films qui étaient proposés, avec cette ambiance unique et fascinante. Ce n’était pas de la série Z, ni de la série B, mais on sentait que ce qui était proposé, même pour un néophyte, était de grande qualité. La revue L’Ecran Fantastique avec laquelle j’ai collaboré quelques années plus tard, ne s’y trompait pas et attendait toujours les films de Carpenter avec impatience. Il proposait une large palette dans le champ fantastique, passant du slasher à la science-fiction toujours avec talent, sans se laisser enfermer dans des cases.

Beaucoup de choses ont été écrites sur Carpenter. Pourquoi un livre de plus ?

Les livres écrits sur John Carpenter ont toujours été, de mon point de vue, un peu abscons. Et les articles sur internet, même s’ils restent intéressants, se concentrent plus sur des anecdotes et sur sa vie personnelle. Ne me retrouvant dans aucun de ces aspects, je voulais modestement proposer une perception et une analyse plus personnelle de ses films pour les relier, à l’aune de ce que l’on sait maintenant. Je parle de ses liens avec le cinéma en préambule grâce à sa mère, ou de ceux avec la musique grâce à son père, mais je voulais rester attaché à ses œuvres et ne pas forcément m’appuyer sur ce que le réalisateur a dit de son propre travail. Bien qu’étant un excellent praticien et un solide théoricien, j’ai appris à me méfier de certaines de ses déclarations. Par exemple, quand il affirme qu’il conçoit la musique d’un film seulement comme un accessoire, il est impossible de prendre ça comme argent comptant au risque de tomber complètement à côté de la plaque en matière d’analyse. On a la preuve aujourd’hui avec le retour à la mode de la musique électro que ses partitions étaient visionnaires. On peut même affirmer que la musique a autant de valeur que l’image, avec des thèmes très forts, que tout le monde reconnait immédiatement.

Effectivement il n’est pas le mieux placé pour parler de son travail et ce côté un peu désabusé fait qu’il ne doit pas être de toute façon très accessible.

Il n’est même pas accessible du tout (rires). J’étais au festival de Cannes en 2019 lorsqu’on lui a remis le Carrosse d’Or pour le rencontrer et lui proposer un entretien. J’avais envie de faire quelque chose de diffèrent car je constate qu’on lui pose toujours les mêmes questions auxquelles il répond toujours la même chose. Mais ce n’est jamais allé plus loin et je n’ai jamais pu avoir plus d’échanges avec lui par la suite.

Vous pensez qu’il garde une certaine amertume de cette l’époque ou ses réalisations ne rencontraient pas le succès espéré ?

C’est sa revanche, clairement. Il n’aime pas les journalistes, ni le système. Il veut vivre de son métier, mais à sa façon et je respecte ça. C’est pour ça que je ne voyais pas d’intérêt à pénétrer davantage dans sa vie privée.

“Halloween” (1978) © Tous droits réservés

John Carpenter est devenu aujourd’hui le symbole de l’amour fou qu’un certain public porte aux cinémas de genres. Souhaitez-vous qu’un livre comme le vôtre puisse le réhabiliter aussi auprès d’une frange de cinéphiles plus classique ?

La réhabilitation a fini par venir, heureusement on n’a pas attendu mon livre pour ça. Mais à la différence du système qui a commencé par le critiquer pour finalement l’encenser, moi, j’ai aimé ses films tout de suite. On peut faire le parallèle avec Clint Eastwood pour illustrer le fonctionnement du système hollywoodien. Dans les années 1960/1970, tout le monde critiquait L’inspecteur Harry (Don Siegel, 1971) sans faire la différence entre le personnage et l’acteur qu’on a traité de fasciste sans même s’intéresser à la qualité cinématographique de l’œuvre. Quand j’ai découvert les films de Clint Eastwood, je trouvais déjà qu’il y avait quelque chose d’incroyable. C’est un peu pareil avec Carpenter qui doit faire face à cette Amérique puritaine et conservatrice qui n’aime pas son côté marginal. Avec ce livre, j’ai vraiment essayé de faire un lien entre son cinéma et sa perception de l’Amérique, tout en dépassant les éternelles références cinématographiques que font les critiques et même Carpenter en évoquant Ford et Hawks. Carpenter a une excellente connaissance du cinéma américain comme on peut le voir avec ses nombreuses références au western, mais il s’est aussi inspiré du cinéma russe d’Eisenstein et de ses expériences de montage. J’ai essayé en tant que cinéphile de re-contextualiser et de d’analyser ce qu’il cherchait à nous dire, tout en gardant en tête ses liens avec le cinéma américain, mais aussi avec le cinéma classique dans son sens le plus large. Sous un aspect de « divertissement », son cinéma est très technique avec une parfaite connaissance du mouvement de la caméra, de la construction du cadre, de la maitrise de lumière et de l’utilisation de la musique. Carpenter a participé à définir les bases du cinéma de genre moderne et le public d’aujourd’hui est conscient qu’il a inspiré beaucoup de réalisateurs actuels qui ont grandi avec ses films. C’est pour cela que cet engouement ne faiblit pas malgré la disparition des vidéo-clubs et que son cinéma est toujours présent sur toutes les plateformes de streaming ou ses influences perdurent… On peut le voir encore aujourd’hui avec certains films qui continuent à être déclinés, comme Halloween (1978). Maintenant qu’il est reconnu par le milieu, il a même droit à des rétrospectives dans les Cinémathèques, ce qui semblait inconcevable auparavant. On accepte aujourd‘hui de voir son cinéma, non plus comme du pur divertissement, mais aussi comme un spectacle intellectuel.

Pourquoi cette notion d’ange déchu d’Hollywood ? A la lecture de votre livre et connaissant la personnalité de Carpenter il n’a rien d’un ange.

Allez savoir, je ne le connais pas personnellement (rires), ce terme d’ange se rapporte plutôt à Los Angeles, la Cité des Anges, car Carpenter est un pur produit d’Hollywood. Avec sa crinière blanche, je l’ai toujours vu comme un ange à la personnalité trouble, à la fois bon et sulfureux. C’est quelqu‘un qui a toujours voulu bien faire et faire le bien mais qui n’a jamais fait les bonnes choses au bon moment, comme s’il était victime d’une sorte de malédiction, à l’image de certains de ses personnages, poursuivis par le démon. Derrière cet aspect dur et rocailleux, on voit que ça l’a beaucoup atteint.

“Invasion Los Angeles” (1988) © Tous droits réservés

Effectivement, c’est quelqu’un d’assez contradictoire. Il veut sortir des marges mais il souffre quand ses films ne marchent pas au box-office. De même, il souhaite utiliser le cinéma d’exploitation pour faire passer des idées fortes. N’est-ce pas cette association un peu contre-nature qui fait que le public ne s’y retrouvait pas à l’époque ?

Carpenter est un paradoxe à lui tout seul. Il se lance dans un système qui, notamment avec le final cut, échappe aux créateurs alors que lui-même veut toujours avoir le dernier mot. On l’a vu chez nous, plusieurs de nos réalisateurs français ont été incapables de s’adapter à Hollywood à cause de ça. On retrouve ce même dilemme avec le réalisateur américain Josef Von Sternberg (voir l’ouvrage du même auteur, Les visions d’Orient de Josef von Sternberg, ndlr). Comme lui, Carpenter s’est heurté à un système qui réclame des happy ends. Même si l’un des objectifs principaux des réalisateurs est de plaire pour être vu, il était hors de question que Carpenter cède au chantage des producteurs. Comme on a pu le constater avec les fins très sombres de ses films, il n’y a jamais cédé. Et je pense que le public américain est prêt pour frissonner en mangeant son pop-corn, mais il veut aussi sortir réjoui de la salle de projection en évitant les récits trop pessimistes et la mort de ses héros, contrairement au public européen, ce qui expliquerait son succès plus précoce sur notre continent. De plus, Les Américains n’étaient probablement pas prêts à recevoir en pleine face une critique acerbe de leur mode de vie et de leur société de consommation. L’Amérique reaganienne a pris quand même une sacrée claque dans Invasion Los Angeles (1988). Si on prend l’exemple de Steven Spielberg, qui était sur le même registre cinématographique que John Carpenter, qui a fait les mêmes études de cinéma et qui a le même âge, on peut voir que celui qui s’est plié au système en acceptant ses codes et ses contraintes a mieux réussi que le rebelle. De ce constat, l’un sort E.T, L’Extraterrestre (1982), une histoire romantique d’un gentil extraterrestre et l’autre The Thing (1982) avec son monstre venu de l’espace cherchant à éradiquer la race humaine. Deux propositions différentes sur le même sujet, mais l’une finit bien et l’autre pas avec les résultats au box-office que l’on connait. Pourtant, The Thing méritait le même succès que E.T. Je pense que c’est cet anticonformisme, ce refus de se plier aux règles qui l’ont coupé de la société de cette époque et l’ont éloigné du système même d’Hollywood.

Ses personnages d’anti-héros, aux antipodes de ceux de Spielberg, révèlent donc un peu de lui-même…

L’anti-héros est son type de personnage préféré et on le retrouve dès ses premières œuvres, notamment son premier court métrage, The Resurrection of Broncho Billy (1970) avec son protagoniste marginal et solitaire. Il distille dans tous ses héros un peu de lui-même, de sa colère et de sa frustration contre le système.

“The Fog” (1980) © Tous droits réservés

Vous insistez beaucoup sur l’aspect visionnaire du cinéma de John Carpenter. Est-ce parce que des thèmes comme la déconstruction du modèle américain et la représentation des minorités raisonnent plus aujourd’hui ?

Tout à fait. Dans Assaut (1978) le héros est Noir mais il n’en fait pas un argument de vente. Dans The Fog (1980) ou Halloween (1978) ce sont les femmes qui portent l’action alors que les hommes ont plutôt des rôles de pleutres ou de dragueurs. Il était en avance sur son temps, et donc c’est aussi la preuve qu’il avait déjà un coup d’avance sur le système. Derrière le spectacle de divertissement, il y a aussi de la réflexion.

Pourtant, certains ont pu prendre son cinéma au premier degré, avec le personnage de Snake Plissken qui transpire la masculinité toxique ou le décor de The Thing constitué uniquement d’hommes.

C’est de l’auto-dérision. Snake Plissken est la caricature d’un John Wayne qui fume ses cigares et écrase les gens autour de lui. On en revient encore une fois à Clint Eastwood et à son inspecteur Harry. Si on veut s’en tenir à la première lecture, on passe à côté du film et de sa critique. C’est d’ailleurs à ce niveau-là que l’on peut constater le point de rupture entre le cinéma d’hier et celui plus contemporain de Carpenter, où il a quitté définitivement la critique pour ne rester que sur le divertissement. Quelque chose s’est perdu dans son discours politique. Un film comme The Ward (2010) par exemple, n’a rien à offrir derrière son histoire d’hôpital psychiatrique hanté. Mais il s’en fiche, il sait que le nom Carpenter est quasiment devenu une licence aujourd’hui. Il peut sortir ce qu’il veut, que la critique aime ou pas, il sait que le public sera au rendez-vous. Cela peut sembler opportuniste de sa part, mais on retrouve pourtant encore ce côté un peu provocateur. A une époque où il se démenait pour des films qui ne marchaient pas, il lui suffit aujourd’hui d’ajouter son nom quelque part pour que ce soit le jackpot. Il cultive encore cette double facette. Il critique le capitalisme, mais n’hésite à clamer haut et fort qu’il est là pour se faire de l’argent.

Pourquoi ne pourrait-on pas le revoir derrière une caméra avec ses idées provocatrices et plus de moyens, maintenant que ces sujets semblent plus proches de nous aujourd’hui ?

Pourquoi ne pourrait-on pas le revoir derrière une caméra avec ses idées provocatrices et plus de moyens, maintenant que ces sujets semblent plus proches de nous aujourd’hui ?

C’est trop tard. De plus, je suis persuadé qu’il fait partie de ces réalisateurs qui arrivent à se transcender seulement avec peu de moyens. Ses meilleurs films sont ceux où il a dû trouver des astuces pour compenser des manques financiers ou techniques, comme jouer sur l’imaginaire du spectateur avec des ombres et des lumières. Ça reste un artisan… Avec un budget plus confortable, il est souvent dépassé.

On en revient toujours au fait qu’il n’est décidément pas calibré pour ce système hollywoodien.

Effectivement, c’est triste à dire mais il n’est clairement pas fait pour ça. Mais ça n’a plus vraiment d’importance pour lui, il a eu sa revanche, il peut maintenant « emmerder » le système. Il fait son business, ses concerts et maintenant qu’il n’a plus cette pression financière et ce besoin de reconnaissance, il se repose sur ses lauriers. Je le vois mal repartir à la réalisation après ça. Heureusement, ses œuvres majeures perdureront et continueront à fasciner le public.

Propos de Stéphane Benaïm

Recueillis et retranscrits par Charlotte Viala