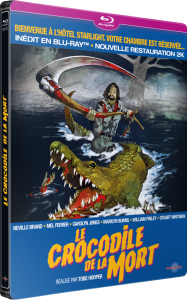

On s’est trop souvent plaint ses derniers temps du manque d’hommages consacrés à Tobe Hooper à la suite de son décès en août 2017 pour ne pas se réjouir quand, enfin, des éditeurs prestigieux proposent des éditions à la hauteur de son immense talent. Avant L’Invasion vient de Mars (1985) chez Movinside, et après Robe de Sang (1990) chez les mêmes, nous évoquons aujourd’hui Le Crocodile de la mort (1977) qui, bien qu’il ne soit pas le plus méconnu de ses ouvrages, mérite d’être redécouvert dans cette superbe copie proposée par Carlotta.

© Tous droits réservés

Film coupé en quatre

Difficile d’ouvrir un article ces jours-ci sans évoquer le contexte de confinement dans lequel nous nous trouvons. Pourtant, évidemment, il n’y a aucun rapport entre le film que nous évoquerons ici et la pandémie du Covid-19 – si ce n’est qu’il s’agit en grande partie d’un huis clos, mais l’argument est maigre – et cette œuvre mériterait qu’on ne se concentre que sur elle. Il y a pourtant quelque chose que ce contexte confirme douloureusement : Tobe Hooper, aujourd’hui comme hier, mort comme vivant, est un cinéaste maudit. En outre du coffret Blu-Ray que nous évoquons ici, Le Crocodile de la mort (1977) devait bénéficier d’une ressortie en salles le 25 mars. La fermeture de toutes les salles la complique considérablement, en espérant qu’elle ne l’annule pas définitivement… Aux dernières nouvelles, la sortie du coffret n’a pas par contre pas été reportée, nous pouvons donc vous en parler, tout en espérant que vous aurez la chance, le plus rapidement possible, de découvrir cette merveille de poisse et de terreur sur un grand écran, et dans le noir magique et hypnotique des salles de cinéma, qui déjà, nous manquent tant.

© Tous droits réservés

Le Crocodile de la mort (en version originale, Eaten Alive) est le film qui fait suite au tonitruant succès de Massacre à la tronçonneuse (1974) dans la carrière de son auteur. Il en est à la fois la continuation parfaite et l’opposé pur et simple. La continuation parce qu’on retrouve qui fait essentiellement la force du chef-d’œuvre séminal de son auteur : la capacité à capter l’inhumanité dans les yeux de celui qui retire la vie, et la terreur dans ceux des personnages à qui elle est retirée ; la virtuosité et la brutalité d’un montage mettant en avant mieux qu’aucun autre la violence et la cruauté à l’œuvre ; le génie d’un grotesque carnavalesque capable d’humaniser n’importe quel monstre. L’opposé pur et simple parce qu’à la lueur naturelle du jour et son soleil brûlant qui illuminent son premier film, Hopper lui oppose dans Eaten Alive une atmosphère nocturne, colorée, irréelle et totalement recrée en studio ; parce qu’à la ligne claire d’un récit d’horreur brutal et limpide, l’auteur oppose ici une prolifération d’une terrible étrangeté, faite de ruptures de tons incessantes et d’un rythme préférant toujours le chaos à la cohérence d’un schéma dramaturgique préfabriqué. Evidemment, on trouvait déjà des éléments carnavalesques et grotesques dans Massacre… – en particulier dans le dîner de la deuxième partie, sorte de parodie macabre de la tablée d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll – mais la terreur qu’il inspira aux spectateurs du monde entier les firent presque oublier à la plupart d’entre eux. Ici, l’atmosphère irréelle de ces lumières artificielles, les improbables trognes de tous les comédiens, les maquillages ubuesques renvoient tous immédiatement à un goût de l’étrange, et même à une forme de distanciation. Dans le court entretien avec l’auteur qu’on trouve dans les bonus de l’édition, Hooper explique bien qu’il a voulu donner à son film une atmosphère fantasmagorique, proche de celle du Magicien d’Oz (Victor Fleming, 1939). Cette dimension rêvée, aussi enfumée que colorée, vient percuter brutalement des obsessions bien plus féroces et une ultra violence des plus poisseuses. En résulte une grande oeuvre hétérogène, jamais loin de l’hystérie, qui ne choisit jamais entre ses diverses déviances. C’est ce qui fait le sel, mais aussi l’échec « objectif » de l’intégralité de cette tortueuse carrière après son premier et inoubliable coup d’éclat.

© Tous droits réservés

Contrairement à ce que son titre français donne à penser, Le Crocodile de la mort n’est pas un film de monstre, ou alors pas autour du monstre que l’on croit. Hooper abordera ce genre beaucoup plus tard dans Crocodile (2000), nanar désinvesti qui marquait la fin de sa fabuleuse décennie 90, et où surnagent seulement quelques plans amusants et une certaine finesse héritée de Jacques Tourneur – dans le découpage du monstre pendant la première demi-heure, notamment – avant que tout ne s’effondre dans le dernier segment du récit où un abominable crocodile en CGI vient écraser de sa présence chacun des plans. Ici, on pourrait dire qu’il commence plutôt son intrigue comme celle de Psychose (Alfred Hitchcock, 1960). Une belle femme blonde esseulée se rend dans un hôtel abandonné. Son hôte au regard étrange semble d’abord bienveillant, puis l’assassinera sauvagement. Seulement, ici, la femme blonde est une prostitué abusée, désespérée, dont le malheur restera en partie insondable, et il ne faudra pas attendre la moitié du récit pour qu’elle soit brutalement éliminée. Le troisième long-métrage de Tobe Hooper peut être vu, à la manière du chef-d’œuvre d’Hitchcock, comme un film coupé en deux, puisqu’après une longue partie horrifique dans l’hôtel nous suivons l’enquête qui mettra fin au carnage, du moins en partie. Mais un tel découpage serait trop simple pour l’esprit contradictoire du réalisateur de Night Terrors (1993). Après le massacre de la jeune prostituée, d’autres personnages se succèdent dans cet hôtel cafardeux, dont une famille totalement dégénérée aux antécédents plus qu’étranges – le mari, incarné par un William Finley plus cliniquement malade que jamais, allant jusqu’à raconter que sa femme lui aurait un jour crevé l’œil – faisant à chaque fois virer le récit dans un autre univers, une autre ambition. Il serait trop simple d’en conclure que Le Crocodile de la mort ne souffrirait que des multiples réécritures qu’il a subies, ou simplement de l’esprit grindhouse décomplexé dont le projet résulte. La folie qui le constitue est toute autre, bien plus profonde et mélancolique. Car, s’il a bien compris qu’avec ce nouveau projet, Hooper ne voyagerait pas dans les nobles institutions qu’il traversa avec son précédent essai – MOMA, Quinzaine des réalisateurs, etc – et qu’il se trouvait là à la tête d’un film brinquebalant et bis, il cherchera toujours et à chaque plan une forme d’élévation : celle qui vise à laisser son emprunte. Tobe Hooper veut être sur tous les fronts, du côté de tous les personnages. Dans l’empathie avec les victimes sacrifiés, autant qu’avec son monstrueux psychopathe élevant un crocodile et chantant à côté d’un drapeau nazi, à la fois dans le sarcasme virulent et l’évocation poétique, dans le mélodrame d’une enfance brisée autant que dans le slapstick. Hooper, évidemment, ne réussit pas toujours à combiner toutes ces ambitions, mais il s’en montre plus d’une fois capable, à la faveur d’une inouïe fulgurance de montage, et ici, il se montre particulièrement inspiré. Pourtant, même quand il l’est moins, on ne peut s’empêcher d’être ému par la proposition tant elle transpire à chaque instant la présence de son auteur, triste et maudit. L’émotion n’est pas celle procurée par une architecture brillante et parfaitement aboutie, mais par la stimulante folie d’un metteur en scène convaincu de la puissance magique intrinsèque à son art.

Le Crocodile de la mort est donc un film authentiquement fou, malade, comme il serait probablement impossible d’en faire aujourd’hui. Toujours dans le même entretien, Hooper nous apprend d’ailleurs que son acteur principal, Neville Brand, avait insisté pour jouer le monstrueux gérant de l’hôtel se reconnaissant parfaitement dans ce rôle. Cela peut dérouter quand on voit toutes les horreurs dont le personnage est capable et la folie qui s’exprime dans son regard quand il retire la vie à ses victimes – vie que l’acteur lui-même avait déjà retiré lors de combats de lutte dans sa propre existence – mais cela se sent dans chacune de ses intonations, de ses regards possédés. Cette interprétation est aussi habitée que l’est la mise en scène du cinéaste jamais loin de l’expérimental (cf. son premier long-métrage, Eggshells (1969), pour en avoir le cœur net) et témoigne d’une folie inhérente au projet dans son entier. Folie qui s’est probablement exprimée de bien des manières sur le tournage, et qui, là encore pour paraphraser l’auteur dans son entretien, laisse à penser qu’on ne pourrait plus faire un film comme celui-là, et de cette manière, aujourd’hui. Nous espérons donc que vous pourrez découvrir ce superbe et singulier objet dans une salle de cinéma. En attendant, précipitez-vous sur cette remarquable édition Blu-Ray qui, en plus d’une belle steelbook, d’un master absolument irréprochable et de l’interview plusieurs fois citée dans cet article, jouit de nombreux autres suppléments – entretiens avec Robert Englund, l’un des plus fidèles partenaires de Hooper, mais également avec la scream queen de Massacre à la Tronçonneuse, Marilyn Burns qui raconte cette nouvelle expérience hooperienne, ou encore un court reportage sur le fait divers qui inspira le scénario. Enfin une édition à la hauteur de cette filmographie trop mésestimée et malade, en espérant qu’il y en ait encore bien d’autres. Vous nous trouverez encore plus d’une fois à la défendre, avec ou sans hommage dans les cinémathèques…

Le Crocodile de la mort est donc un film authentiquement fou, malade, comme il serait probablement impossible d’en faire aujourd’hui. Toujours dans le même entretien, Hooper nous apprend d’ailleurs que son acteur principal, Neville Brand, avait insisté pour jouer le monstrueux gérant de l’hôtel se reconnaissant parfaitement dans ce rôle. Cela peut dérouter quand on voit toutes les horreurs dont le personnage est capable et la folie qui s’exprime dans son regard quand il retire la vie à ses victimes – vie que l’acteur lui-même avait déjà retiré lors de combats de lutte dans sa propre existence – mais cela se sent dans chacune de ses intonations, de ses regards possédés. Cette interprétation est aussi habitée que l’est la mise en scène du cinéaste jamais loin de l’expérimental (cf. son premier long-métrage, Eggshells (1969), pour en avoir le cœur net) et témoigne d’une folie inhérente au projet dans son entier. Folie qui s’est probablement exprimée de bien des manières sur le tournage, et qui, là encore pour paraphraser l’auteur dans son entretien, laisse à penser qu’on ne pourrait plus faire un film comme celui-là, et de cette manière, aujourd’hui. Nous espérons donc que vous pourrez découvrir ce superbe et singulier objet dans une salle de cinéma. En attendant, précipitez-vous sur cette remarquable édition Blu-Ray qui, en plus d’une belle steelbook, d’un master absolument irréprochable et de l’interview plusieurs fois citée dans cet article, jouit de nombreux autres suppléments – entretiens avec Robert Englund, l’un des plus fidèles partenaires de Hooper, mais également avec la scream queen de Massacre à la Tronçonneuse, Marilyn Burns qui raconte cette nouvelle expérience hooperienne, ou encore un court reportage sur le fait divers qui inspira le scénario. Enfin une édition à la hauteur de cette filmographie trop mésestimée et malade, en espérant qu’il y en ait encore bien d’autres. Vous nous trouverez encore plus d’une fois à la défendre, avec ou sans hommage dans les cinémathèques…