Considéré comme le plus mystérieux et mystique film de sa carrière, il ne faut pas attendre beaucoup de Dario Argento pour nous éclairer sur le sujet et le fond de Inferno (1980). Reconnu, il y a seulement une vingtaine d’années en France comme réalisateur incontournable du cinéma italien, enfant terrible du giallo, le maître de l’horreur transalpine signe ici une véritable œuvre aussi stylisée que complexe. Attention, ça va spoiler…

© Tous droits réservés

Profondo Viaggio

© Tous droits réservés

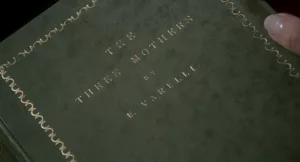

Inferno (1980) constitue le panneau central du triptyque du tableau dit des Trois Mères, que complètent le premier volet Suspiria (1977) et La troisième mère (2007). À travers ces trois films, Dario Argento crée une véritable mythologie. Trois femmes, trois mères, trois sorcières, résidant dans trois demeures construites par un architecte du nom d’Emilio Varelli afin d’asseoir leur pouvoir sur l’humanité, pierre angulaire de l’occultisme. La première à Fribourg, Mater Suspiriorum, la plus ancienne et la plus sage. La seconde à Rome, Mater Lacrimarum, la plus belle et la plus puissante. Et la troisième, à New York, Mater Tenebrarum, la plus jeune et la plus cruelle. Dans Inferno, Rose Elliot, jeune poétesse new-yorkaise, fait l’acquisition d’un vieux livre intitulé “Les Trois Mères”, écrit par le fameux Emilio Varelli, architecte/alchimiste. Le livre narre la rencontre de Varelli avec les trois mères des Enfers. Rose commence alors à penser qu’elle habite au sein de cette maison de New York, où réside Mater Tenebrarum et décide de fouiller les environs. Mark, le frère de Rose, reçoit une lettre inquiétante écrite par cette dernière, avant qu’elle ne disparaisse. Il décide de s’envoler pour New York afin de retrouver sa sœur. Il y découvrira une bâtisse hors du temps, habitée par une force occulte dont il devra percer les mystères.

© Tous droits réservés

Ce qui frappe au premier visionnage du film, c’est le scénario, décousu et presque illogique. Les scénaristes, Dario Argento et Daria Nicolodi – non créditée au scénario soit dit en passant – nous ôtent nos repères de cinéphiles aguerris et nous transportent hors du temps. Exit la structure classique, l’histoire s’écrit au fur et à mesure, au gré des émotions. Guidé d’un personnage à l’autre, chacun disparaissant l’un après l’autre, sans qu’on ait le temps de développer un quelconque attachement réel. Ces figures sont comme des pions, nous rapprochant petit à petit, inconsciemment, du but ultime que le “personnage” de Mark – semblant de fil conducteur – et nous-même, cherchons désespérément à atteindre. Est-il, ou est-elle en train de rêver ? C’est la question que l’on se pose tout au long du récit. Chaque personnage nous transporte de décors en décors, comme habités par quelque chose de surnaturel, guidés par des sensations, des détails, des lumières, des symboles, qui font sens, comme quelque chose d’inné, d’ancré, dans notre inconscient auquel les personnages et nous, les spectateurs, étions liés. À la fois mystique et poétique, cette quête des protagonistes est portée par la baguette de Keith Emerson, avec sa splendide musique au mélange gothique électronico-rock, renouant avec le genre “classique” du film fantastique tout en y ajoutant un modernisme et une patte argentesque renforçant une mise en scène très théâtrale, attribut dominant du style du metteur en scène. Les compositions de cadres, l’architecture art nouveau somptueusement belle et le travail poussé de la lumière – influencée par Monsieur Mario Bava en personne, réalisateur de la seconde équipe et en charge des effets spéciaux – sont les piliers de cette atmosphère onirique. À l’inverse d’un film où les personnages basculent dans un environnement fantastique, ici, tout se passe dans un seul et même monde surnaturel et nous fait accepter le réel pour irréel. Sur des tons rouges/rosés et bleus vaporeux, Argento camoufle la réalité et rend l’espace commun aussi insécure que la nuit noire. Tout paraît alors instable, un sentiment complotiste s’installe autour de chaque personnage, non sans faire penser à Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968) ou Le Locataire (Roman Polanski, 1976), ne sachant plus à qui se fier et n’attendant qu’une seule chose, que le réveil sonne pour se sortir de ce mauvais rêve. Un rêve, murmuré par l’inconscient collectif d’une population, d’une atmosphère résonnant dans l’immeuble avec le climat politique que traverse l’Italie à cette époque. Ces années de plomb, durant lesquelles des attentats touchent le pays depuis la fin des années 60, plongent la population dans un climat oppressant où le seul fait de sortir de chez soi devient une source d’inquiétude et de soupçons.

© Tous droits réservés

Dans cet univers, Dario Argento le sait et l’autorise, il ne prendra pas part au développement des personnages dit “humains”. Dans Inferno, les Hommes sont déshumanisés en tous sens, que ce soit par leur développement social ou personnel, mais encore par leurs destins qui s’apparentent à ceux de petits insectes voués à être tués, retournant au point de départ, dépourvus d’accomplissement. Piqué par une aiguille en sortant du taxi, marqué par une poignée tranchante, le sang coule et sa marque se dépose, scellant à chaque instant le sort des personnages. C’est dans l’obscurité qu’il va chercher l’intérêt, mettant plutôt l’accent sur deux personnages mystérieux, la sorcière et la bâtisse, tous deux liés, se confondant telle une seule et même entité. Présentée comme un lieu complètement hors du temps, rappelant l’école de danse de Suspiria (Dario Argento, 1977), elle est en parfaite opposition avec les buildings New-Yorkais modernes et froids, et devient une véritable métaphore des relations qu’elle entretient avec les personnages. Cette demeure est la pièce maîtresse de l’intrigue, véritable berceau dans lequel nos protagonistes vont naître, puis mourir au gré de sa volonté. Comme chaque demeure et chaque esprit, celui-ci abrite sa part de mystère, qui ne peut être révélé que par un passage, symbolisé ici par une porte cachée derrière un rideau qui constitue un point de non-retour du voyage entrepris par nos personnages. S’ensuit une déambulation parmi ses couloirs, ses escaliers, ses sous-sols… Un voyage qui s’apparente – comme le dit lui-même le personnage d’E. Varelli – à évoluer dans ses veines, ses mains, ses bras, ses oreilles, son corps. La maison va alors se montrer sous une autre forme, finie l’architecture stylisée, place à la poussière, les zones d’ombre, les murs en décomposition et les animaux empaillés, comme si le temps s’était figé derrière ces murs. Son espace ne tarde pas à se transformer en labyrinthe et à refermer son piège petit à petit, éliminant les personnages par le biais d’une entité diabolique, changeant de forme selon les points de vue, insaisissable et impalpable, comme un chasseur, tapis dans l’ombre, appuyée par la métaphore d’un plan en particulier, celle d’une salamandre dévorant un papillon. Mark va alors se lancer dans ce dédale, une véritable descente aux enfers, comme habité par quelque chose, animé par une force, celle qui anime tout autant le spectateur à trouver la bête, cette entité qui se terre au fond de cette demeure, sous cette terre, exerçant son pouvoir depuis des centaines d’années, Mater Tenebrarum, la plus jeune des trois sorcières, défiant les lois de l’humanité et de la jeunesse éternelle.

© Tous droits réservés

Car c’est de cette vie qu’il est question, cette réponse que le personnage et nous-même cherchons, une quête plus profonde et universelle. Les symboles alchimiques qui parsèment le film, de la salamandre – symbole du gardien et de l’immortalité – sur les murs de la bâtisse, des alambics dans l’invraisemblable antre souterraine de la bibliothèque, le nom de Georges Gurdjieff – philosophe mystique, travaillant sur le travail et l’accomplissement de soi selon une méthode se rapprochant du grand œuvre alchimique – gravé sur la devanture de la demeure, viennent une nouvelle fois appuyer le propos de fond, comme une formule à suivre, un rituel à accomplir tout au long du récit. De surcroît, les dés sont jetés dès l’ouverture du film avec l’enchaînement de trois plans : un coupe papier à la forme d’un athamé (lame consacrée, utilisée lors de cérémonie et rites magiques), une clé, et un livre. Trois symboles donnant le ton sur la manière avec laquelle Dario Argento et Daria Nicolodi souhaite traiter leur sujet. Il est bien entendu question d’une démarche initiatique de l’homme et du secret de l’immortalité détenu par cette sorcière, cette mère, cette femme, tapie dans son antre, dont les seules lignes de dialogue dans la séquence finale font prendre tout son sens au récit : “Tout ceci n’a rien de magique… Les hommes nous appellent par ce seul mot qui les terrifie tous, la mort”. Il n’en restera pas moins qu’un homme impuissant face à cette réponse mystique, ayant pour seule révélation la contemplation d’un monde qui s’écroule, rejoint par des badauds observant le mur de flammes s’élever au-dessus de leurs visages candides et ignorants.

Même si à la fin d’Inferno ne demeure qu’un voile opaque imprimé sur la rétine, il ne laisse définitivement pas de marbre, tant il nous questionne, nous habite, nous plonge dans un monde où les plus grandes peurs de l’humanité remontent à la surface. Présage et démonstration d’une filmographie toujours en décalage avec son temps, Dario Argento signe ici une œuvre sublime et unique. Ne nous reste plus qu’à prendre notre mal en patience en espérant des nouvelles de son prochain film teasé lors de l’édition 2022 du fameux festival du film fantastique de Sitges, un projet dont il se murmure qu’il pourrait être porté par Isabelle Huppert… Affaire à suivre !