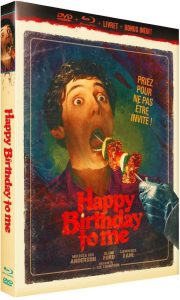

Slasher paranoïaque à la durée héroïque pour le genre (près de deux heures) Happy Birthday to me (Jack Lee Thompson, 1981) est pour la première fois en haute définition chez Rimini Editions. Critique d’une curiosité avec la nymphette bien connue de notre enfance pour avoir bêché avec Charles Ingalls, Melissa Sue Anderson.

© Tous Droits Réservés

La petite schizo dans la prairie

© Tous Droits Réservés

En visionnant Happy Birthday to Me, et particulièrement le bonus qui se trouve dans l’édition – j’y reviendrai plus bas – je me suis posé la question. Pourquoi, le slasher ? Pourquoi fait-il partie d’un des sous-genres les plus populaires du cinéma de genre(s), pourquoi est-il indeed un de mes favoris, pourquoi cette fascination pour des codes pourtant souvent simples et répétitifs ? On pourra me répondre le sempiternel lien Eros-Thanatos : tout bon slasher se doit de convoquer du sang et des culs, de la peur et du désir. C’est l’explication souvent avancée pour définir l’attrait, manifeste, des adolescents pour le genre. Difficile de le nier, comme de négliger les différentes charges symboliques maintes fois appuyées (rapport à la culpabilité liée au sexe, à la consommation de drogues, d’alcool etc). Passé l’âge de 15 ans toutefois, et pour peu qu’on ait reçu une éducation non soumise à une empreinte morale judéo-chrétienne trop marquée, le cul et le sang ne suffisent plus – surtout à notre époque où la violence n’est plus aussi subversive qu’autrefois – à maintenir l’intérêt du slasher, ou du moins peu. Alors qu’est-ce qui fait que l’on continue à les regarder, à les apprécier en tant qu’adultes, peut-être même plus encore ? Ici on pourra convoquer la nostalgie, ce qui est aussi indéniable. Nostalgie de l’époque où l’on a découvert ces films et de celles où ils ont été faits.

Mais même la nostalgie n’est pas tout, ne peut pas être tout, voilà ce que je me dis devant ma télé. En réalité, je pose une question dont je connais la réponse depuis quelques années de cinéphilie analytique déjà : comme d’autres genres, le slasher tire sa force de l’étroitesse de ses codes. Sa richesse, de sa pauvreté conceptuelle (une série de meurtres et c’est tout). L’anorexie intellectuelle du genre pousse les cinéastes à transcender les codes ou dans la mise en scène ou, ce qui est bien plus fréquent, dans le concept ou la narration à l’image d’It Follows (David Robert Mitchell, 2014) dernière variation conceptuelle marquante en date). Plus un genre cinématographique est enfermé, codifié, plus il fera mouche chez une ou un cinéaste honnête – je ne parle pas des simples copieurs opportunistes – en jouant sur l’orgueil d’amener sa vision, sa pierre à l’édifice. Si je poussais le bouchon assez loin, je statuerais ainsi que le slasher est paradoxalement, en puissance, un des genres les plus créatifs de l’histoire du cinéma. Je ne pense pas que les créateurs de Happy Birthday to Me diraient le contraire, même si chez eux, la créativité aurait peut-être dû trouver quelques entraves.

Sorti en 1981 alors que le genre connaît un essor impressionnant depuis la sortie de Halloween (John Carpenter, 1978) et Vendredi 13 (Sean S. Cunningham, 1980), le long-métrage est réalisé par un vieux de la vielle, Jack Lee Thompson, surtout connu pour Les Canons de Navarone (1961), Les Nerfs à Vif (1962) avec Gregory Peck Robert Mitchum, éventuellement, bien plus tard, pour deux volets de la saga La Planète des Singes. Une chose qu’on ne peut pas enlever à ce film, c’est de vouloir déjà bousculer les codes du slasher alors qu’ils viennent à peine de s’installer mais de manière on ne peut plus prononcée. On y suit Viriginia interprétée par Melissa La Petite Maison dans la Prairie Sue Anderson qui se fait une fierté d’être enfin intégrée dans un groupe de gosses de riches éhontés au sein de  sa faculté. Son bonheur est hélas de courte durée puisque ses nouveaux amis se font tous dézinguer les uns après les autres, et qu’en plus elle semble y être pour quelque chose, souffrant d’une espèce d’amnésie doublée de semblants schizophrénique. Pas facile, la vie parfois.

sa faculté. Son bonheur est hélas de courte durée puisque ses nouveaux amis se font tous dézinguer les uns après les autres, et qu’en plus elle semble y être pour quelque chose, souffrant d’une espèce d’amnésie doublée de semblants schizophrénique. Pas facile, la vie parfois.

Autant dire tout de suite que sur un tel canevas, la durée du machin, 1h50, est trop ambitieuse, parce qu’inutile et redondante, malgré ses ambitions évidentes. Happy Birthday to Me vise clairement à livrer un slasher différent du commun, mais a les yeux bien plus grands que le ventre, trop gros. L’idée que le tueur puisse être le personnage principal (pas de spoil ici, puisqu’un twist final viendra tout chambouler) sous fond d’amnésie aurait pu être bonne, hélas cette idée est noyée sous un maelstrom de directions et de références. Plus qu’un film original, c’est un long-métrage dont le récit mélange tout : expérimentation scientifique qui tourne mal (pauvre Glenn Ford dans le rôle d’un neurologue vieillissant) ; traumatisme originel (la mort de la mère de Virginia dans un accident de la route) ; récit d’une jeunesse perdue entre La Fureur de Vivre (Nicholas Ray, 1956) et Lutte sans merci (Philipp Leacock, 1962) ; whodunit schizophrène entre Psychose (Alfred Hitchcock, 1960) et Sisters (Brian de Palma, 1973) ; contexte étudiant à la Black Christmas (Bob Clark, 1974) ; enfin gore à la Vendredi 13… Happy Birthday to Me est un slasher mic-mac où l’incompréhension se mêle à un certain ennui, tout juste compensé il est vrai par de sérieuses et sanguinolentes séquences d’exécution. La plus grande réussite du film est – c’est déjà ça, me direz-vous – une excellente ultime minute, pessimiste et glauque, ce qui fait peu pour deux heures…Cela dit, le long-métrage reste une curiosité pour les amateur du genre que Rimini Editions nous propose dans une restauration image et son aux petits oignons. En bonus, l’éditeur mise sur la qualité aux dépens de la qualité : peu de suppléments mais une bande annonce et deux autres, non des moindres, avec un livret de 28 pages signés Marc Toullec et un documentaire sympa sur le slasher intitulé Slice and Dice.