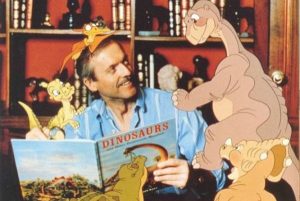

Voilà un anniversaire qui est passé complètement aux travers des radars de l’info : un homme du nom de Don Bluth a soufflé le mois dernier ses 85 bougies. L’occasion chez Fais Pas Genre ! de revenir sur cette figure mésestimée de l’animation, bien que ses films aient rencontré un franc succès. Et surtout, en profiter pour saluer le travail de Rimini Éditions grâce à qui nous pouvons (re)découvrir quelques-unes des pépites de sa filmographie grâce à des ressorties Blu-Ray de qualité dont la dernière en date n’est autre que Charlie, mon héros (1989). Tentative de réhabilitation d’un véritable génie de l’animation.

© Tous droits réservés

Ca va trop vite !

© “Brisby et le secret de NIMH” (1982)

Nous souhaitions vivement rendre hommage à Don Bluth, cet animateur et réalisateur de génie dont l’oeuvre, discrète dans la mémoire collective, n’a pour autant pas manqué de marquer toute une génération. Beaucoup moins évocateurs que ceux de Walt Disney, pour lequel Don Bluth travaille dès 1959 en tant qu’assistant-animateur sur La Belle au bois dormant (Clyde Geronimi, 1959), ses films ne sont pour autant pas inconnus du grand public : sifflez l’air de « Dans le froid de décembre » et tout le monde reconnaîtra le grand classique qu’est Anastasia (1997) – certainement son travail le plus célèbre ; demandez quelles sont les souris les plus connues de l’animation et il est fort à parier qu’on vous réponde celles de Brisby et le secret de NIMH (1982) ; enfin, tous les cinéphiles connaissent la bande originale du Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles (1988), alias Petit-Pied, reprise depuis 2011 pour le générique des cérémonies du Festival de Cannes. Plus encore que ses quelques succès éclatants – et d’autres productions à la réussite beaucoup plus modeste – c’est la capacité de Don Bluth à densifier et à complexifier l’animation pour enfants qui nous intéresse particulièrement et nous pousse à mettre en avant son oeuvre unique. Car, à l’inverse d’autres grands talents mésestimés tels que Ralph Bakshi, Bill Plympton et autres personnalités poil-à-gratter américains des années 80 – sur ce versant, la bande de Métal Hurlant et René Laloux s’exprimaient quant à eux en France à la même époque – Don Bluth ne s’est jamais véritablement constitué en rupture avec l’univers de Disney, déjà hégémonique, sur la production jeunesse. Bien au contraire, il a toujours revendiqué d’essayer d’en retrouver l’essence, de chercher à convoquer l’esprit fondateur des « classiques » qu’il disait ne plus retrouver dans les films de l’époque – on n’ose imaginer ce qu’il pense du tournant des années 2010 avec son flot de marveleries et de guerres des étoiles dévitalisées… Cette recherche constante de se mettre au diapason des grandes gloires de l’animation traditionnelle est tellement assumée chez lui qu’il emploiera même cette promesse comme un argument de promotion, brandit bien fort sur l’affiche de son premier long-métrage, Brisby et le secret de NIMH (1982) dont la tagline mentionnait qu’il s’agit ni plus ni moins du « meilleur dessin animé depuis l’âge d’or de Disney ». Il faut dire que Don Bluth ne sera pas tendre avec les films de la Disney : « Je pense que les derniers films de Disney ont transformé les films d’animation en baby-sitters. Ce sont des films que les enfants voient pendant que les parents font du shopping. Ce n’est pas ce que nous voulons. Nous voulons essayer de rétablir l’animation en tant que forme d’art, en créant des sujets qui intéresseront le cerveau adulte. D’un point de vue économique, il n’y a aucune raison de se lancer dans l’animation classique aujourd’hui. Au cours des quinze dernières années, il y a eu comme trente-deux films d’animation qui n’ont pas été réalisés par Disney. Quatre ont rapporté de l’argent. Mais on peut toujours voir pourquoi ils échouent. Les gens ne prêtent pas attention à l’histoire. Ou ils disent qu’ils veulent être comme Walt Disney. Mais c’est impossible. Vous devez être different. Regardez Ralph Bakshi. C’est un homme merveilleux, mais la plupart de ses films ont fait appel au côté sombre des choses. Je pense que la majorité des gens veulent voir des films édifiants. Vous vous souvenez de ces vieux films de Frank Capra ? Vous ne cessez de les revoir, encore et encore. Les gens veulent croire que la vie vaut la peine. »

© “Fievel et le Nouveau Monde” (1986)

Revenons quelques années en arrière. Don Bluth naît en 1937, la même année que le premier long-métrage d’animation Disney et le premier long-métrage d’animation tout court, Blanche-Neige et les Sept Nains (1937, Walt Disney & David Hand). Ça ne s’invente pas. D’ailleurs, il déclara que c’est précisément ce long-métrage, découvert à l’âge de six ans, qui scella définitivement sa passion pour l’animation et le poussera plus tard, alors qu’il n’avait que dix-huit ans, à postuler aux studios Disney : « Nous n’avons pas raconté de meilleures histoires que celles de Blanche-Neige, et nous devrions le faire. Nous faisons la même chose encore et encore, mais nous ne la faisons pas mieux. Pourtant, nous en savons assez maintenant pour préparer des films dans lesquels la couleur, la musique, la mise en page et les arrière-plans changent tous pour s’adapter aux humeurs d’une histoire dans laquelle tout se combine pour vous toucher. Les images sont maintenant divertissantes, rapides et claires. Walt avait toutes ces choses, et il vous touchait en plus. » (Don Bluth cité par John Culhane dans son article « The old Disney magic », New York Times, 1er août 1976). Après quelques années loin des studios où il produit et accompagne au piano des comédies musicales sur scène, Don Bluth se fait engager au département lay-out (composition de l’image) des studios de télévision Disney puis travaille en tant qu’animateur jusqu’en 1979 sur des films qu’on ne connaît que trop bien : Robin des Bois (Wolfgang Reitherman, 1973), Les Aventures de Bernard et Bianca (Wolfgang Reitherman, Art Stevens & John Lounsbery, 1977) et Rox et Rouky (Ted Berman, Richard Rich & Art Stevens, 1981). Malgré le fait qu’il travaillait dans le studio de ses rêves d’enfant, l’animateur (comme beaucoup d’autres en témoignèrent par la suite) avait du mal à retrouver pleinement dans les productions de la firme l’identité des films Disney classiques qui l’avaient tant marqué et dont il entendait prolonger l’héritage. A cette époque, Walt Disney Animations est en effet en pleine re-configuration des suites du décès de Walt en 1966 et peine à conserver le même élan créatif et visionnaire. Comme bon nombre de ces collègues brillants de l’époque, Don Bluth se sent lésé et malheureux au sein de ce studio en perte de vitesse. L’idée de faire sécession germe alors en lui, en réalité il y pense dès 1973. Avec deux autres animateurs des studios Disney, Gary Goldman et John Pomeroy, il finit par créer en 1978 Don Bluth Productions et réalise d’abord sous ce sceau un premier court-métrage Banjo, le chat malicieux (1979). Le succès critique du film attire les investisseurs. Les velléités de Don Bluth à réaliser afin ses propres oeuvres le poussèrent alors à démissionner de la firme aux grandes oreilles pour se consacrer ensuite à son premier long-métrage, Brisby et le secret Nimh – scénario que Disney avait rejeté, le trouvant trop sombre. Don Bluth se positionne en concurrence directe avec ses anciens employeurs, forcés et contraints de décaler la sortie de Rox et Rouky d’un an du fait du débauchage d’une bonne partie de l’équipe – plus de 15% ! – qui préfère suivre Don Bluth. Ce qui est frappant de constater à la vue de ce premier film, c’est l’extraordinaire ambition que vise Don Bluth, visuelle d’abord, dans les mouvements et les traits des personnages, loin de l’aspect cartoon et des économies de forme au sein de la « machine à produire » Disney ; narrative ensuite avec le souci de présenter des personnages nuancés au sein d’un quotidien réaliste ; philosophique enfin avec une volonté d’aborder des sujets complexes comme la maladie, la mort, le don de soi – jusqu’où irait-on pour sauver son enfant malade ? Brisby, bien qu’acclamé par la critique, rencontre un succès commercial simplement correct et ne permet pas à la Don Bluth Productions d’investir immédiatement dans de nouveaux projets. La faute à un univers trop mystique et impressionnant pour le jeune public ? Qu’importe, Don Bluth ne renonce pas si facilement et multipliera les rencontres avec les investisseurs afin d’en trouver suffisamment pour continuer à financer ses projets. L’un d’entre eux est Morris Sullivan, qui l’aide à fonder les Sullivan Bluth Studios et, l’autre est bien sûr Steven Spielberg qui produira ses deux prochains films : Fievel et le Nouveau Monde (1986) et le classique parmi les classiques Le Petit Dinosaure et la vallée des merveilles (1988). On retrouve dans ce film majeur du cinéma d’animation, tous les ingrédients d’un chef-d’oeuvre du cinéma tout court : une fable anthropomorphique, un récit initiatique au temps des dinosaures, un apprentissage de l’amitié, de la tolérance et du deuil des parents… Ce sera le Bambi (David D. Hand, 1942) de toute une génération ! Pas moins de treize productions suivront avec le même personnage, de 1994 à 2016, preuve de l’irrésistibilité du petit Apatosaurus (ou « long-cou ») pour de nombreux enfants.

© “Rock-O-Rico” (1991)

Fort du succès de Petit-Pieds et de Fievel, l’avenir de Don Bluth et de ses studios semblaient radieux. Les caisses sont remplies et la compétition dans le monde de l’animation semble relancée, Disney continuant d’enchaîner les déconvenues artistiques et financières tout au long de la décennie 80, avec notamment les insuccès de Taram et le chaudron magique (Ted Berman & Richard Rich, 1985) ou Basil, détective privé (Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener & John Musker, 1986), qui firent tous deux des résultats inférieurs aux films de Don Bluth. La firme aux grandes oreilles n’avait alors plus du tout l’éclat de son passé : les « Neufs Sages » – ces neuf animateurs qui ont théorisé les bases de l’animation et qui constituaient le noyau dur des équipes des films – partent les uns après les autres, le studio tente de se diversifier en s’essayant à d’autres genres de longs-métrages et surtout en développant son activité de parcs à thèmes. En 1984, The Walt Disney Company est même la cible d’une tentative d’OPA venant de groupes financiers. Une véritable guerre commerciale que l’auteur James B. Stewart décrit en détails dans son ouvrage au titre évocateur Disney War (2005). Bref, pas le meilleur environnement pour produire des bons films. Dans ce contexte particulier chez Disney, tout semblait sourire au studio de Don Bluth pour prendre définitivement le monopole de l’animation américaine. Pourtant, à la sortie en 1989 de Charlie mon héros (1989), le public n’est pas au rendez-vous. Ni pour aucun de ses cinq prochains films. Que s’est-il passé ? Est-ce la fin de la collaboration avec Steven Spielberg ? Une lassitude de l’industrie changeante dans laquelle Don Bluth ne se reconnait plus ? Un parcours chaotique pour raison personnelle ? Quoiqu’il en soit, les films n’ont plus grand chose à voir avec les précédents et la critique ne les épargnent pas : « Le réalisateur Don Bluth était de loin l’un des plus grands dieux de l’animation qui ait jamais existé… Dans les années 80. Dans les années 90, je pense qu’il a laissé son cerveau à la convention FUBAR (« fucked up beyond any repair »), car il a produit des films très étranges et très médiocres. La liste de ses bons films semblaient se terminer avec Charlie mon héros, et celle des mauvais commencer avec Rock-O-Rico. » (Critique de Rock-O-Rico par The Nostalgia Critic). Dans le même temps, les studios Disney parvinrent lentement à se réorganiser et a renouer timidement avec le succès jusqu’à la sortie salvatrice de La Petite Sirène (Ron Clements & John Musker, 1989), suivi par les deux productions du retour en grâce que furent La Belle et la Bête (Gary Trousdale & Kirk Wise, 1991) et Le Roi Lion (Roger Allers & Rob Minkoff, 1994). Pendant que l’écurie de Don Bluth dégringolait silencieusement en accumulant les déconvenues, Disney fouillait dans son passé pour y retrouver sa magie et reconstruire sa légende. Cruelle ironie du sort pour un Don Bluth qui pensaient retrouver la gloire passée des vieux Disney…

© “Charlie mon héros” (1989)

Mais réduire Don Bluth à sa rivalité avec Disney ne serait pas faire hommage à son travail ni à son aspiration à proposer des films différents aux enfants et à leurs parents. À cet égard, Charlie mon héros (Dan Kuenster, Don Bluth & Gary Goldman, 1989) mérite qu’on s’y arrête un instant. Alors que Charlie, un chien roublard et solitaire, s’enfuit de sa fourrière pour retrouver son tripot où les animaux parient sur des courses de rats, il se fait assassiner par son ancien partenaire, le gangster Carface (appréciez la référence), qui trouvait agréable de ne pas à avoir à partager ses bénéfices. Bien qu’admis au paradis des chiens, Charlie décide de se venger en ressuscitant et de revenir sur Terre. Il découvre alors que Carface utilise les dons d’une petite orpheline, Anne-Marie, qui parle aux animaux et sait à l’avance quel rat va gagner les courses. Charlie va alors décider de libérer la jeune fille pour utiliser son talent. Mais tiendra-t-il vraiment sa promesse de retrouver ses parents ? Le titre original du film, All Dogs Go To Heaven semble bien plus approprié pour comprendre le projet d’ensemble de Bluth : Charlie n’a rien d’un héros, c’est un escroc qui ne mérite pas sa place au paradis et qui obtiendra une rédemption grâce à un altruisme complètement désintéressé. En s’intéressant à ces chiens antropomorphiques, Don Bluth sonde ainsi l’âme humaine, sombre, parfois cruelle et méchante, souvent en proie à la mélancolie et aux regrets. Quel film d’animation occidental, clairement à destination des enfants, a eu un jour la volonté d’embrasser tous ces thèmes ? Si récemment les studios Pixar ont pu tenter de vulgariser des concepts philosophiques à hauteur d’enfants, tel que dans Vice-versa (Pete Docter & Ronaldo Del Carmen, 2015) à son époque l’ambition de Don Bluth de proposer au jeune public des récits d’une grande profondeur est profondément novatrice. Pourtant, on comprend ce qui a pu désintéresser le public de l’époque : des mélodies qui ne restent pas en tête, un manque de tendresse et de charme dans les dessins… Et puis le drame qui a touché la production : l’assassinat de la jeune comédienne Judith Barsi, à l’âge de dix ans seulement, qui double Anne-Marie et qui avait déjà doublé Becky, l’amie de Petit-Pied dans Le Petit Dinosaure… – l’inoubliable « Yep yep yep », c’était elle ! Le manque d’ambition dans les productions Bluth qui suivirent est criant sans qu’il ne soit bien explicable. Malgré le charme des animations dandinantes, les quatre longs-métrages du début des années 1990 ont bien moins d’intérêt. Que ce soit l’anachronisme de Rock-o-Rico (1991) ou la fadeur de Poucelina (Don Bluth & Gary Goldman, 1994), le compte n’y est pas, tant artistiquement que financièrement.

© “Anastasia” (1997)

Ce sera finalement la Fox qui offrira à Don Bluth un moyen de se racheter avec l’immense Anastasia (Don Bluth & Gary Goldman, 1997). Dans la nouvelle bataille de l’animation qui se met en place au sortir de la décennie 90, la 20th Century Fox est bien décidé à prendre sa part : le studio consacre plus de 100 millions de dollars à la construction de son studio d’animation à Phoenix dans l’Arizona. L’idée d’adapter l’histoire de la grande-duchesse de Russie vient du PDG de la Fox Filmed Entertainment, Bill Mechanic. Au départ, le producteur souhaite voir une adaptation animée de My Fair Lady (Geroges Cukor, 1964) portée par Don Bluth. Mais ce dernier estima, avec son compère Gary Goldman, qu’il serait impossible de faire mieux que la performance d’Audrey Hepburn et que la musique de Lerner et Loewe. Cependant, ils repartirent de l’idée d’origine, celle du Pygmalion de George Bernard Shaw (1912) pour l’appliquer à l’histoire d’une femme royale façonnée à partir d’une fille ordinaire. Par chance, la Fox possédait toujours les droits d’Anastasia (Anatole Litvak, 1956). Ainsi naquit ce film démentiel, prêt à déferler dans les salles et concurrencer à nouveau l’hégémonie des productions Disney. Fort d’un budget de 53 millions de dollars, Don Bluth assume s’inscrire à nouveau dans le lignage esthétique des premiers Disney : une animation globalement en 2D, des chansons aux envolées lyriques et à l’orchestration emphatique et la caution comique d’un sidekick avec la chauve-souris Bartok – qui donnera lieu à l’horrible spin-off Bartok le magnifique (Don Bluth et Gary Goldman, 1999) sur lequel on préfère ne pas s’appesantir. Dans Anastasia, le sens du romanesque de Don Bluth prend aux tripes et balaye tout sur son passage. Le long-métrage lorgne du côté de la fantasy, dans sa description de la sorcellerie ou dans l’aspect gothique des décors, jusqu’à sa citation de La Belle au bois dormant, l’arrivée du grand méchant Raspoutine en trouble-fête n’étant pas sans rappeler celle de la sorcière Maléfique dans le classique Disney. On retrouve le plaisir cinéphile déjà présent dans Rock-o-Rico, lorsqu’il s’agit de dépeindre le Paris des Années folles à la manière d’une comédie musicale de Stanley Donen, lorsque surgissent de manière surprenante Maurice Chevalier et Jospéhine Baker ou encore quand les animateurs font référence à la robe portée par Ingrid Bergman dans le Anastasia de Litvak !

© Titan A.E (2000)

Fort du succès de ce nouveau travail, Don Bluth se lance dans la réalisation de ce qui est pour l’heure son dernier film, Titan A.E. (Don Bluth et Gary Goldman, 2000). Là encore, c’est avec une incroyable ambition que le réalisateur s’attaque au projet : un univers de science-fiction – genre qu’il n’avait encore jamais exploré – couplé d’un budget estimé à 75 millions de dollars et surtout un scénario prévu à l’origine pour le cinéma de prise de vues réelles sur lequel sont intervenus un certain nombre de scénaristes (dont Josh Wedon qu’on retrouvera plus tard aux manettes des Avengers) pour un développement total estimé à lui seul à…. 30 millions de dollars ! Le film mêle animation traditionnelle et CGI, se voulant comme un pur space opera, genre tombé alors quelque peu en désuétude malgré la sortie du Star Wars, épisode I : La Menace fantôme (George Lucas, 1999) un an auparavant. L’univers y est encore sombre : le récit débute ni plus ni moins par la destruction de la Terre par des extra-terrestres, estimant que le progrès technologique humain constitue une menace pour leur suprématie de l’espace. L’acronyme A.E. du titre est donc tout simplement After Earth, le « après Jésus-Christ » des temps modernes. De la même manière que le personnage du chien Charlie, ici, le protagoniste Cale n’est pas mû de grandes et bonnes intentions au début du film. Il ne veut pas sauver son espèce mais simplement tirer profit d’une situation. Pas très mother friendly comme le reconnaîtra Gary Goldman à la sortie du long-métrage : « Je dirais que ce n’est pas un film adapté aux mamans. Bien que nous n’ayons pas laissé de côté les mères et les enfants […] Il y a des jurons, des insinuations sexuelles, c’est intense… il y a beaucoup de violence. Je pense qu’aucun enfant de moins de 8 ans ne devrait voir ce film. » (Gary Goldman, Animation World, 2000). Pourtant, l’ambition visuelle et écologique démente du long-métrage est à noter et le film à le mérite de rester encore bien en tête des années après l’avoir vu. L’art du découpage et du rythme de Don Bluth s’y expriment parfaitement et librement dans les nombreuses scènes d’action. Néanmoins, le recours à un mélange 2D/3D est assez surprenant venant de Don Bluth qui s’est toujours montré méfiant quant à l’utilisation de la technologie comme seule volonté artistique, plaçant toujours le fait main au dessus de tout : « Dans le monde de l’animation, les gens qui comprennent les crayons et le papier ne sont généralement pas des informaticiens, et les informaticiens ne sont généralement pas des artistes, ils se tiennent donc toujours de part et d’autre de la ligne. ». Mais l’échec commercial cuisant de Titan A.E. n’est peut-être pas à mettre uniquement sur le dos de ses choix esthétiques : en effet, avant même la sortie du film, Fox Animation Studios subissait des coupes budgétaires et une réduction de son personnel, ce qui a contrait la production à sous-traiter certaines scènes à d’autres studios – dont Blue Sky Studios qui produira peut de temps après L’Âge de glace (Chris Wedge, 2002) et Rio (Carlos Saldanha, 2011), tous deux sortis en salles par… La Fox. Bill Mechanic fut même licencié avant la sortie de Titan A.E., et les studios fermèrent dix jours après la sortie du projet. De l’aveu de Don Bluth, ces événements ont largement affecté la promotion et la distribution, contribuant à son insuccès au box-office.

Depuis cette déconvenue et cette navigation hors sentier de l’animation traditionnelle, Don Bluth navigue entre plusieurs projets, dont un clip musical, un court-métrage et une adaptation du jeu vidéo Dragon’s Lair qu’il créa en 1983 – dont nous n’avons pas parlé dans cet article et qui mériterait certainement un développement complet à part entière. Ce projet, lancé en 2015 via une campagne de crowdfunding sur Kickstarter, a été annoncé par Netflix comme une adaptation live avec Ryan Reynolds en rôle principal et Don Bluth en tant que producteur. Le temps faisant son œuvre, son nom demeure néanmoins pour beaucoup des grands gamins ayant grandit dans les années 90, qu’un lointain souvenir. Si bien, qu’il convient de se demander aujourd’hui ce qu’il reste vraiment de Don Bluth ? Outre une contribution déterminante au panthéon de l’animation, nous retiendrons surtout son ambition sans limite qui l’aura conduit au plus haut comme au plus bas. Regardant toujours devant lui l’horizon qu’avait ouvert la révolution Blanche-Neige, sorte d’étoile polaire indiquant le cap à suivre, Don Bluth aura plusieurs fois frappé fort mais aussi (souvent) complètement à côté. Passé cet état de fait, demeure une constante dans son œuvre : un désir de toujours faire plus, toujours faire mieux, et surtout vite. Son œuvre est dense et condensée. Onze films et trois jeux vidéos réalisés en seulement dix-huit ans, rien que ça ! C’est d’ailleurs peut-être Richard Williams, grand animateur de Disney et maître de l’art de l’animation qui cristallisera tout le paradoxe, toute la tension du travail de Don Bluth dans un commentaire lapidaire : « L’animation de Don Bluth est magnifique. Mais ça va trop vite ». Cette expression destinée certainement à décrire la façon d’animer les personnages eux-mêmes revêt en réalité un sens plus large, tant elle décrit tout le paradoxe d’un cinéaste de génie, qui à force d’aller trop vite, s’est pris des murs et a souvent pris trop d’avance sur son temps, au risque de laisser son audience bien derrière lui.

On ne saurait que vous recommander de vous jeter sur les classiques de Don Bluth récemment ré-édités par Rimini Editions dans des coffrets Blu-Ray de grande qualité. En espérant que d’autres titres s’y ajouteront pour rendre un hommage complet à la carrière de ce génie en réhabilitation.