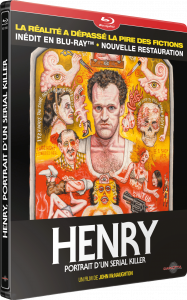

Après Schizophrenia (Gerald Kargl, 1983), le catalogue de Carlotta s’octroie un autre incroyable portrait intérieur d’un assassin avec la nouvelle restauration Blu-Ray d’Henry, Portrait d’un serial killer (John McNaughton, 1986) parée d’un beau boitier steelbook et accompagnée de très nombreux suppléments. Grand Prix du festival de Sitges en 1990, le premier film cracra de John McNaughton – Sexcrimes (1998), Borrower (1991), Mad dog and Glory (1993) – a longtemps joui d’une aura plus que sulfureuse : la MPAA classe le film d’un X, mais le public et la presse défendent l’œuvre qui circule grâce à la VHS. Cet intérêt contrebandier sort cette pépite dérangeante de l’ombre, si bien qu’elle a traversé l’Atlantique, pour nous confronter à notre propre mal-être de spectateur, une position exempte de boussole morale…

© Tous droits réservés

Tueur d’Elite

Diplômé en production télévisuelle et en photographie à l’université de Columbia, John McNaughton fréquente Chicago – particulièrement le South Side réputé violent – où il prend des clichés de rues pendant ses études. Le jeune homme enchaîne alors les petits boulots, notamment en usine, et reste marqué par la dure loi du travail à la chaîne. Après l’échec de son mariage, il travaille avec des forains sur des parcs d’attraction. Vers la fin des années 70, il revient à son envie initiale, faire des films. Il arrive dans la vidéo en étant employé par la MPI, une compagnie de distribution. Il paye ainsi son loyer en réalisant des petits documentaires et en réalise notamment un sur les gangsters, Dealers in Death (1984) à l’âge de 34 ans. Après un second projet avorté de documentaire sur le catch, il profite de l’opportunité et réutilise les 100.000$ qu’il avait réunis pour tourner un film d’horreur. A la base, le cinéaste n’envisage pas séduire le grand écran et compte plutôt profiter du marché de la vidéo alors florissant. Cela n’empêche que ce type d’exploitation au budget serré apparaît comme le moyen d’exprimer une poésie délirante en plongeant dans l’insolite et le bizarre. McNaughton trouve son sujet grâce à une émission télévisée consacrée au tueur Henry Lee Lucas, qui se targue d’avoir assassiné plus de 300 personnes. Dans son interview, Lucas explique comment il attirait ses victimes grâce à son charme : McNaughton et son scénariste Richard Fire associent donc leur extrême ambition d’exploitation commerciale tout en proposant quelque chose de plus profond et consistant. Revoyez la jaquette de l’époque d’Henry qui s’ornait de cette merveilleuse phrase : “He’s not Freddy, he’s not Jason… He’s real“. Les deux créateurs ne veulent pas de créatures venues de l’espace, pas d’effets spéciaux, mais bien livrer l’incarnation du nouveau mal du siècle. Les tueurs en série sont devenus des monstres de cinéma modernes, plus effrayants car à l’action aléatoire, il était temps de redéfinir les règles du genre et de changer la vision des choses.

© Tous droits réservés

Petit rappel historique, le giallo italien, combiné au matriciel Psychose (1960) d’Alfred Hitchcock, lâche dans les USA puritaines un filon bien symptomatique des eighties : le slasher. Inauguré par le succès foudroyant de l’indépendant Halloween (John Carpenter, 1978), les psychopathes masqués, adeptes d’armes blanches, pourchassant de jeunes victimes libidineuses et n’ont factuellement rien de très ludique. Avant l’ère du méta et du teen horror movies – lire notre article Le Slasher est-il condamné à mort ? – les grands maîtres de l’horreur italiens comme américains ont tenté de maintenir la tête du serial killer dans ses franges les plus subversives. Oubliez les Cluedos horrifiques hérités de La baie Sanglante (Mario Bava, 1973) et de Vendredi 13 (Sean S. Cunningham, 1980). Du côté de l’underground, le massacre n’a rien d’un jeu. Au carrefour des années 70 et 80, des gars comme Wes Craven – La dernière maison sur la gauche (1972) – ou Rugerro Deodatto – La maison au fond du parc (1980) – ont tenté de maintenir la violence et le sadisme dans son aspect le plus shocker. Certains ont plongé en plein dans la vision la plus immoralement bariolée de l’esprit humain dans laquelle les milieux urbains, sales et oppressants deviennent des airs de jeux pour des barjos affamés, les rejets du caniveau de la société écrasante en manque de dépense pulsionnelle. Romero signe Martin (1977), un tueur au rasoir se prenant pour un vampire et filme un New York nocturne et crasseux : le Driller Killer (1977) d’Abel Ferrara traite en sous-texte de la crise du logement ; Wes Craven, encore lui, nous sert le bien nommé Shocker (1989) et son Los Angeles poisseux. Même le retour au giallo romain de Dario Argento se montre bien plus âpre et bétonné avec Ténèbres (1982), et puisqu’on parle des transalpins, n’oublions pas L’éventreur de New York (1982) de Lucio Fulci et sa scène marquante de découpage de tétons à la lame de rasoir. Enfin, les plus terrifiants du genre demeurent l’expérimental Schizophrenia qui adopte la psyché d’un serial killer d’avant-guerre surnommé “le Vampire de Düsseldorf”, et surtout le Maniac (1980) de William Lustig qui nous fait cohabiter le temps d’un film avec le quotidien trouble d’un être perturbé. Avec un postulat similaire, Henry vient compléter parfaitement ce trio infernal.

Henry Portrait d’un Serial Killer s’ouvre sur une image fétichiste, un très gros plan sur le visage a priori endormie d’une femme, rouge à lèvre sur la bouche, comme un appel au désir. Mais le zoom arrière révèle que le sommeil est celui d’un cadavre nu, étalé dans l’herbe verte, bercé par le doux bruit des oiseaux. Le rouge est bien celui du sang, une morbidité qui épouse étrangement ce cadre idyllique. Quand un son mystique et électronique envahit la nature, le vertige peut commencer, heurté par une coupe qui laisse alors place à un rock n’roll craché par un juke box. On retrouve Henry, en plein rituel café-clope, bacon and eggs, assis dans un dinner. La jeune serveuse lâche un joli sourire à cet homme charmant, bouclette blonde, blue jean et veste en daim, un « style de malade », le gentleman prolétaire dans toute sa splendeur. Derrière les apparences, Henry est en réalité un ancien taulard qui a tué sa mère prostituée – qui battait son fils s’il refusait de regarder ses ébats – à coup de batte de baseball le jours de ses quatorze ans. C’est bien connu, assister à la lente extinction de sa mère permet de bien comprendre ce que la mort signifie. En réminiscence de ses souvenirs d’enfance traumatique, notre tueur écume la ville de Chicago et ses périphéries à bord de sa décapotable, à la recherche de femmes isolées qu’il prend en filature et en ramassant des auto-stoppeuses, ici ou là. On souligne une nette préférence pour les plastiques ravissantes, à l’image de cette prostituée au visage saccagé par une bouteille de coca enfoncé dans sa bouche. Comme la psyché de notre protagoniste, le film est hanté par d’incessants méfaits sanglants, images et sons de ses victimes suppliantes, fruits de son terrible labeur.

© Tous droits réservés

L’entrée dans le genre de McNaughton se complet dans l’esthétisation morbide et graphique, avant de basculer dans l’esthétique shocker proche du snuff movie. L’idéal craquelé de l’American way of life peine à camoufler son odeur de caféine et de tabac froid, mêlée à la mauvaise graisse et à la bière en cannette. Dans cet univers crasseux, les mâles sont des ringards alcooliques sans aucun raffinement, gagnant des clopinettes dans des boulots de merde. Les femmes, elles, sont soumises à l’image phallocentrique d’un environnement véreux. Ici cohabitent des êtres-victimes perdus, incapable de s’ancrer dans l’image faussement stable du foyer. En effet, Henry partage un appartement avec Otis qu’il a rencontré pendant son incarcération. Ce coloc est un garagiste vicelard qui refourgue de la came. Ensemble, ils vont participer à des virées sanglantes, à croire que la prison ne permet pas à l’individu de s’améliorer, ni de retirer l’obsession du meurtre – Schizophrenia aussi s’ouvre sur un aliéné fraichement libéré d’incarcération. Un jour, le duo partage leur appartement avec Becky, la sœur d’Otis, partie du domicile conjugale pour fuir un mari violent. Si celle-ci a une potentielle chance de se réintégrer dans la société, il est clairement trop tard pour les deux autres énergumènes. En vivant à trois dans un appart miteux, une dérangeante ambiguïté sexuelle s’installe alors. Il y a tout d’abord cette relation platonique en mode “la belle et le bête” entre Becky et Henry. Le serial killer va protéger la fille impuissante de son frère qui a les mêmes tares incestueuses que leur père. L’argument de papa, comme du frère, est aussi rudimentaire qu’inadmissible : elle est sous leur toit, ils la nourrissent et estiment ainsi pouvoir en faire ce qu’ils veulent. Précisions qu’Otis ne semble pas non plus dérangée par la nécrophilie, bien qu’Henry l’en empêche. Ces curieux principes de la part d’une sale crapule renforce la fascination répulsive qu’exerce Henry, le parfait psychopathe, froid et indicible. A l’inverse, Otis est le produit type du dégoût made in white trash, le patriarcat perturbé au cœur de l’image a priori normée de la famille occidentale. Après une virée dans une ruelle sombre où deux prostituées finissent le cou craqué, Ottis commence à se dire que quelque chose ne va pas chez Henry mais n’est pas le fait de tuer quelqu’un qui le gêne, plutôt la manière et la question du choix. “C’est toujours pareil et c’est toujours différent“, explique ce dernier ; “C’est nous ou eux“. Henry est un bloc impassible qui invite son partenaire et le spectateur à ouvrir les yeux pour regarder le monde. Cette démarche se symbolise dans l’achat d’un magnétoscope et d’une caméra. Oui, nous sommes dans le début du home movie. Mais les deux crapules étant peu attachées aux souvenirs familiaux, on sent que ça va vite dégénérer…

© Tous droits réservés

Henry Portrait d’un Serial Killer est tourné en 28 jours, en extérieur – avec des journées de travail de 23h ! – dans un style qui rappelle le cinéma-vérité, empruntant un dispositif semi-documentaire qui force le cinéaste à adapter le scénario à son environnement. Dans sa critique du film pour la revue L’Ecran Fantastique, Erwan Bargain déclare : “la violence montrée à l’écran est plus psychologique que réellement graphique. Car le cinéaste ne verse pas dans la surenchère et le gore à outrance (…) et, sur un récit décrivant quelques jours de la vie d’un psychopathe, préfère au contraire adopter une approche réaliste et quasi-documentaire. Une approche froide et clinique qui instaure dès les premières images un sentiment de malaise accentué par le grain prononcé de l’image, dû au 16mm”. Après une première partie nettement plus graphique, le long-métrage bascule totalement. On ressent l’influence du roman Dragon Rouge – publié en 1981 – de Thomas Harris, adapté magistralement par Michael Mann avec Manhunter (1986). Dans ce thriller psychologique le prédateur Francis Dolarhyde travaille dans un labo de développement de pellicule et accède à l’intimité des clients et choisit les familles à tuer grâce à ça. C’est de là que McNaughton tire l’idée géniale d’un tueur filmant les meurtres sur caméscope, la révolution du système VHS modifiant profondément la culture et les loisirs de l’époque. Dans les bonus du steel book par Carlotta, un entretien avec John McNaughton réalisé en 1998, complété par un nouvel entretien réalisé en 2016, nous en apprennent beaucoup à ce sujet. Initialement la volonté première du réalisateur était pragmatique : faire des films en vidéo sans avoir à acheter de la pellicule, car selon lui, “elle remplacera le film qui est mort“. Comme il dit, “depuis les premières caméras portatives des années 60, le pouvoir des médias était à la portée de tous… On pouvait aller dans la rue et filmer sa vie, sa famille, sa communauté. C’est devenu un art qui allait changer le monde. On allait s’emparer des moyens de productions”. Ce processus créé un nouveau rapport à l’instant, et induit une forme de banalisation de la violence capturée et diffusée en direct via nos écrans. Par ailleurs, il est vrai que la cassette possède un grain réaliste que le film n’a pas. Le matériel immédiat nous conduit vers un monde plus sombre. Un tel mélange d’éloignement clinique et de troublante proximité dévoile un caractère de voyeur insatiable. Cela mènera à la séquence la plus terrifiantes et malsaines d’Henry. Le massacre de la famille enregistrée sur vidéocassette par Ottis et Henry est ainsi une scène clef du film, une totale bascule dans la représentation de la violence : on assiste tout d’abord au carnage capturé sur caméscope comme si on y était, avant de se rendre compte qu’il s’agit en fait d’une cassette-souvenir visionnée sur l’écran cathodique. Les deux dérangés re-contemplent leurs méfaits sur ce support, qui, par simple rembobinage, leur permet de revivre inlassablement cet instant.

Quand Ottis filme les passantes dans la rue à leur insu, la caméra devient l’extension du voyeurisme morbide. Par ce biais, nous devenons complices, puisqu’on retire toute substance à des actes abominables et répugnants, alors que la violence brutale et exercée de sang-froid n’a rien de divertissante. “Dans la vraie vie, la violence a un autre visage, et il est pas beau à voir”, souligne McNaughton.Toute cette réflexion trouve sa confirmation dans les propos de l’acteur Erwin Leder face au Dr Harald David entendu dans les bonus de Schizophrenia : “Monstre et tueur en série ont toujours existé dans la littérature, mais l’intérêt des gens a augmenté grâce à la TV et les faits divers. Tout ce qui a trait à l’émotif attire les médias dans le but d’émouvoir le public. Les médias produisent-ils une forme de violence ? Des images de violence absolue n’ont cessé de provoquer et inspirer, pensez aux martyrs religieux. Une représentation pure, sans commentaire, a un impact bien plus profond sur le spectateur”. (lire notre article Comment Netflix maquille le crime). En évacuant toute explication morale, Henry repousse les limites du film d’horreur, et se vante d’être l’égal d’un Psychose – une influence majeure pour McNaughton – des longs-métrages davantage basés sur la psychologie que sur l’horreur. Finalement, dans sa forme et dans son fond, ce portrait de serial killer est à envisager comme le Barbe Bleue de notre monde contemporain. Quant à John McNaughton, il sera responsable d’un autre grand taré du cinéma – Max Cady campé par Robert De Niro – en travaillant avec Martin Scorsese sur Les Nerfs à vif (1991)… Cette édition proposée par Carlotta remet en lumière toute la force de ce film culte en lui offrant une restauration 4K de très grande qualité qui respecte le grain initial de ce Henry, portrait d’un serial killer. Quant aux suppléments, ils sont pléthore et généreux, entre un making-of d’époque de presque une heure, deux entretiens avec le cinéaste (l’un de 1998 et un autre de 2016), et vingt minutes de scènes coupées commentées par John McNaughton himself. Nul besoin de vous dire à quel point il s’agit de l’édition la plus complète et précieuse de ce film qu’il nous ait été donnée de voir.

Quand Ottis filme les passantes dans la rue à leur insu, la caméra devient l’extension du voyeurisme morbide. Par ce biais, nous devenons complices, puisqu’on retire toute substance à des actes abominables et répugnants, alors que la violence brutale et exercée de sang-froid n’a rien de divertissante. “Dans la vraie vie, la violence a un autre visage, et il est pas beau à voir”, souligne McNaughton.Toute cette réflexion trouve sa confirmation dans les propos de l’acteur Erwin Leder face au Dr Harald David entendu dans les bonus de Schizophrenia : “Monstre et tueur en série ont toujours existé dans la littérature, mais l’intérêt des gens a augmenté grâce à la TV et les faits divers. Tout ce qui a trait à l’émotif attire les médias dans le but d’émouvoir le public. Les médias produisent-ils une forme de violence ? Des images de violence absolue n’ont cessé de provoquer et inspirer, pensez aux martyrs religieux. Une représentation pure, sans commentaire, a un impact bien plus profond sur le spectateur”. (lire notre article Comment Netflix maquille le crime). En évacuant toute explication morale, Henry repousse les limites du film d’horreur, et se vante d’être l’égal d’un Psychose – une influence majeure pour McNaughton – des longs-métrages davantage basés sur la psychologie que sur l’horreur. Finalement, dans sa forme et dans son fond, ce portrait de serial killer est à envisager comme le Barbe Bleue de notre monde contemporain. Quant à John McNaughton, il sera responsable d’un autre grand taré du cinéma – Max Cady campé par Robert De Niro – en travaillant avec Martin Scorsese sur Les Nerfs à vif (1991)… Cette édition proposée par Carlotta remet en lumière toute la force de ce film culte en lui offrant une restauration 4K de très grande qualité qui respecte le grain initial de ce Henry, portrait d’un serial killer. Quant aux suppléments, ils sont pléthore et généreux, entre un making-of d’époque de presque une heure, deux entretiens avec le cinéaste (l’un de 1998 et un autre de 2016), et vingt minutes de scènes coupées commentées par John McNaughton himself. Nul besoin de vous dire à quel point il s’agit de l’édition la plus complète et précieuse de ce film qu’il nous ait été donnée de voir.