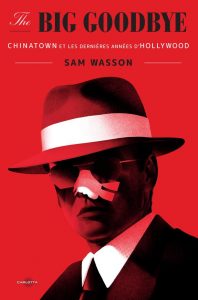

Carlotta Films n’édite pas que des galettes mais aussi des livres, et pas des moindres : avec le passionnant The Big Goodbye, Sam Wasson nous plonge dans les coulisses de fabrication de Chinatown (Roman Polanski, 1974) en délivrant, au passage, une analyse nostalgique des utopies déchues, à Hollywood et ailleurs.

© Tous Droits Réservés

Charnier de la Cité des Anges

© Tous Droits Réservés

Chaque année, les Césars, les Oscars, les Golden Globes, les BAFTA, les Goyas, les Venise, les Berlin, les Cannes, les Locarno, les Deauville, les Sundance, les Toronto, les Cires-les-Mello (blague), poussent le suspense à son comble, lors des compétitions qui rythment les saisons cinéphiles. Sacre critique de l’œuvre, ou « simple » auto-couronnement entre pairs, les prix sont devenus des passages obligés du septième art, tout comme les classements, de-ci de-là, qui font bien pour les anniversaires de cinévores. Au-delà du problème intrinsèque de cette vision compétitive du cinéma, l’écueil de ces classements « les plus grands » divers et variés, c’est souvent le biais de sélection : il faut en effet être vigilant à la provenance du classement, qui peut être tenté de mettre en avant de manière assez patriotique leur art local… Ou leurs visions maisons de “comment fait-on du cinéma”. Un cas particulier, sur cet aspect, que Chinatown, réalisé par Roman Polanski en 1974. Considéré comme un des plus grands films de l’histoire du cinéma outre-Atlantique, on ne peut plus modestement le concevoir comme l’un des plus grands métrages hollywoodiens, vue la concurrence, quand même, à l’échelle mondiale. Pourquoi donc, une si haute place outre-Atlantique ? On vante d’abord les mérites de son scénario, rédigé par Robert Towne, seul Oscar obtenu par ce long-métrage pourtant louangé de toute part par une bonne partie de la critique lors de sa sortie mais qui n’a pas fait le poids face à la razzia opérée par Le Parrain, 2ème partie (Francis Ford Coppola, 1974). Alors, que ce film soit exceptionnellement bon, on ne peut pas en douter… toutefois, “le meilleur, de tous les temps” serait peut-être un poil exagéré ? Il s’agit en fait d’un glissement, dû – cela Sam Wasson l’explique dans son ouvrage The Big Goodbye, que nous allons bien vous décortiquer plus bas, après la digression traînante – à la place que lui ont réservé les fameux auteurs de manuels d’écriture scénaristique, bibles de beaucoup de screenwriters en herbe, lorsqu’ils ont estimé que les scénarii en question collaient à leurs modèles. Ainsi Chinatown, pour répondre aux recommandations de Syd Field a été vendu par ce dernier comme un point de perfection tandis qu’un Robert McKee va de son côté projeter tout en haut du piédestal le Casablanca (Michael Curtiz, 1941) écrit par Julius J. & Philip G. Epstein, Howard Koch, et Casey Robinson.

Le scénario ainsi cajolé, si Chinatown occupe une place si altière pour les Américains et peut-être moins chez nous, malgré le fait qu’il puisse être vu comme un grand film, c’est qu’il dialogue admirablement avec l’histoire des Etats-Unis, avec celle de Los Angeles, et qu’il représente quelque chose dans le cinéma états-unien : justement, ce en quoi Sam Wasson nous propose de plonger avec son Big Goodbye. L’auteur, un universitaire américain dont ne nous connaissons en France que son 5ème avenue, 5 heures du matin sur Diamants sur canapé (Blake Edwards, 1961), livre un travail titanesque de recherche autour du film de Roman Polanski, en tirant littéralement sur tous les fils. Guidé par les trois figures tutélaires du projet – Robert Towne, Roman Polanski, et Robert Evans le producteur – mais s’arrêtant au moins ponctuellement sur chacun des protagonistes du projet, devant et derrière la caméra – Jack Nicholson, Faye Dunaway, le chef opérateur John A. Alonso etc – Wasson tisse un fil minutieux qui va de l’enfance des uns et des autres à leur vie conjugale, en passant par une description du contexte social et politique, flagellé par le Watergate et le Vietnam. Parfois trop généreux en informations, The Big Goodbye se lit comme une plongée totale dans un univers, avec la précision d’un roman balzacien où l’idée est de tout savoir, du moins le plus possible, pour comprendre les multitudes de destinées, d’évènements, et de micro-détails qui peuvent conduire à la création d’un chef-d’œuvre. Car il s’agit bien de cela : “tenter de comprendre”, jusqu’à l’infime, comment peut surgir un film aussi puissant que Chinatown. Les afficionados de technique et d’histoire du cinéma y seront nourris abondamment : avec moult précisions sur les coulisses, les  conditions de production, et les affres de la création, notamment des pages passionnantes sur le long travail d’écriture de Towne ou sur la place symbolique que le long-métrage occupe dans la carrière et la psyché de Roman Polanski, dialoguant sur ce projet avec les fantômes de la Seconde Guerre Mondiale et de l’assassinat barbare de sa défunte aimée Sharon Tate.

conditions de production, et les affres de la création, notamment des pages passionnantes sur le long travail d’écriture de Towne ou sur la place symbolique que le long-métrage occupe dans la carrière et la psyché de Roman Polanski, dialoguant sur ce projet avec les fantômes de la Seconde Guerre Mondiale et de l’assassinat barbare de sa défunte aimée Sharon Tate.

Mais The Big Goodbye se dévoile aussi comme un roman, avec une vraie sensibilité dans le style, sur le Temps. Le Temps en tant que substance qui colle à la peau, voire qui dévore de l’intérieur (Polanski, mais aussi l’enfance d’autres personnages est décrite en ce sens), nourrit les névroses et/ou les sublimations qui font des uns ou des autres des artistes ou des ratés. Le Temps en tant que masticateur de la physionomie d’une ville, Los Angeles, personnage à part entière du livre comme elle l’est du film, dont la perte d’identité au profit de la modernité affamée nous est contée avec une nostalgie palpable. Los Angeles est dessinée en ville qui a perdu son âme à s’agrandir – beaucoup trop pour que l’humanité n’en soit pas éclatée – et à troquer ses habitations, ses constructions typiques chargées d’années contre la tyrannie du contemporain. Enfin, bien sûr, nous avons le récit d’une époque charnière de l’industrie du cinéma américaine, où Chinatown représenterait l’agonie d’un âge d’or classique, glamour, juste avant la révolution du Nouvel Hollywood, puis l’avènement de la logique financière des blockbusters. Le lecteur est ainsi hanté par un Hollywood déchu et son autre façon de faire du cinéma, comme Jack Gittes, le personnage principal du long-métrage, est hanté par le passé et comme le film Chinatown lui-même, remodelant les codes du film noir des années quarante par le prisme de la gueule de bois post-hippie des années soixante-dix. Faire un chef-d’œuvre comme Chinatown aura coûté cher : le prix des espoirs déchus, les promesses sirupeuses retranscrites par un Tarantino fantasmeur dans Il était une fois… à Hollywood (2019) n’étant plus qu’une amertume macérant dans les mâchoires… Mais que le cinéma, heureusement, Polanski, Towne, et tous les autres, ont su sublimer.