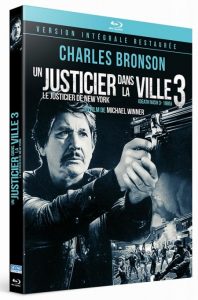

Le justicier de New-York (1985) ou quand Charles Bronson et le cinéaste Michael Winner rempilent pour mettre les bouchées triples et nettoyer la lie de la société au bazooka : critique d’un Death Wish 3 qui sort en Blu-Ray chez Sidonis Calysta.

© Tous Droits Réservés

Nous sommes en guerre

Dans cette hype de remasterisation haute définition de bien des œuvres de série B, le cinéaste britannique Michael Winner n’est pas le plus à plaindre. On vous en déjà parlé à plusieurs reprises, via un focus permis grâce à nos errances dans les ciné-clubs – le sensuel et tordu prequel du roman La Tour d’écrou, Le Corrupteur (1971) avec Marlon Brando – et via les efforts des éditeurs pour remettre en lumière le travail singulier et provocateur du cinéaste en ressortant Le Flingeur (1972, chez Wild Side) et La Sentinelle des maudits (1977, chez Elephant Films), curieuse excursion du bonhomme dans le fantastique. Plus récemment, c’est Sidonis Calysta qui s’est mis à son tour à exhumer les travaux de Winner après avoir déjà proposé ses deux seuls westerns – La colline de la terreur (1972) en DVD et Blu-Ray et L’homme de loi (1971) en DVD. Sidonis se penche en particulier sur la collaboration on ne peut plus fructueuse que le réalisateur britannique a mené avec le non moins musclé Charles Bronson au regard d’acier. Ensemble, ils ont mené à bien Le flingueur donc – que je ne saurais à nouveau vous conseiller, ne serait-ce que pour son premier quart d’heure d’anthologie, aussi muet et minutieux que les meilleures scènes de braquage de Jean-Pierre Melville – ainsi que La colline de la terreur sus-cité. Ils ont aussi pondu Le cercle noir (1973), proposé par Sidonis Calysta tout récemment en Blu-Ray (novembre 2019), mais surtout ils sont responsables des trois premiers volets de la lucrative et sulfureuse saga des Death Wish aka Un justicier dans la ville (1974-1994), saga à laquelle Winner doit le gros de sa notoriété alors que ce n’est pas forcément ce qu’il a fait de mieux… Même si votre serviteur est amateur. Preuve en est, il s’est penché de très bonne grâce sur le visionnage du Justicier de New-York, Death Wish 3, en Blu-Ray chez Sidonis Calysta.

© Tous Droits Réservés

Je ne reviendrai pas sur les deux volets initiaux qui ont fondé le genre du vigilante, où un personnage, après un proche tué, décide de se faire justice lui-même en nettoyant la lie des rues et de la société. Le premier du nom, remaké sans audace par Eli Roth en 2018, est un fleuron du cinéma américain des années 70, qui dérange encore maintenant ceux qui ont, pensent-ils, la morale bien vissée sur son séant. Le second suit peu ou prou les traces du premier dont il est à peine une variante, suivant un canevas presque exact en jouant sur un sacré coup de malchance : autrement dit, sur l’hypothèse que la fille du personnage principal se fait agresser deux fois, une fois dans le premier film donc, une seconde fois dans le 2, pour motiver notre Charles Bronson à casser du voyou à nouveau. Un justicier dans la ville 2 n’a que l’efficacité pour lui et toujours sa trouble vision de la justice qui n’a pas perdu de sa vigueur entre-temps. Mais vous l’aurez compris, pour tourner un troisième épisode, il fallait bien trouver autre chose que la pauvre gamine, qui ne va pas se faire agresser une troisième fois et de toute façon qui crève dans le 2… Le justicier de New-York débute donc lorsque le héros de la saga, Paul Kersey, revient à New-York après un exil à LA. Il doit être hébergé chez un copain qui a combattu en Corée avec lui mais il trouve ce copain assassiné par une bande de loubards. Manque de pot, les flics arrivent à ce moment-là et le prennent pour le meurtrier… Heureusement, le commissaire reconnaît Kersey car il était en poste durant les événements relatés dans le premier Un justicier dans la ville, et connaît donc les étonnantes capacités de « nettoyage » de Kersey. Il passe alors un deal avec lui : en échange de sa libération, il doit nettoyer un certain quartier de la ville…

Et autant vous dire que le quartier c’est Mad Max. Un groupe de loubards – au look délicieusement eighties entre punk destroy beaucoup trop looké pour être honnête et post-apo à deux doigts du crypto-gay pour les figurants les plus musclés – terrorise un pâté de maison on ne peut plus délabré, plus proche de Stalingrad en 42 que d’un quartier d’une grande ville comme New-York. Les riverains sont évidemment terrorisés, les méchants rois en leur royaume, et l’arrivée de Paul Kersey va quelque peu changer la donne. D’abord doucement, avec méthode, puis avec plus de hargne lorsque les voyous vont s’attaquer aux amis qu’il va se faire dans le quartier. Jusqu’en fait son dernier quart d’heure, Le justicier de New-York suit plutôt la route des deux chapitres qui l’ont précédé. Tout au plus, augmente la galerie des personnages qui deviennent autant de raisons narratives supplémentaires à Kersey de se venger, mourant ou étant visés les uns après les autres sous les yeux d’un Charles Bronson déjà fatigué et qui n’a pas grand-chose à jouer. Ceux qui ont apprécié les débuts de la saga suivront ainsi ce chapitre avec le même plaisir coupable, avec les charmes 80’s si tendres aujourd’hui, et avec la mise en scène toujours nerveuse et parfois même alambiquée de Michael Winner. Les autres, passez le chemin : ce n’est pas beaucoup plus profond que les précédents volets sur la critique de l’impuissance policière et le port des armes, et sur le plan politique c’est même la foire, puisque Kersey est applaudi à chaque fois qu’il bute quelqu’un.

Passez le chemin… Ou alors attendez jusque la fin où Death Wish 3 répond assez soudainement, dans ses dernières quinze minutes, à l’adage que les suites doivent faire toujours plus fort. Winner, Charles Bronson et le scénariste Don Jakoby prennent au pied de la lettre en mettant en place un climax de guérilla, où les loubards se décident à faire péter tout le quartier, sans  trop de vraies raisons d’ailleurs mais dans un capharnaüm spectaculaire où se mêlent actes de violence gratuite (les figurants sont hystériques), pauvres policiers tentant de faire le poids, et vendetta perso de Kersey. Un final aussi punchy que clairement exagéré qui lorgne entre le caractère surhumain des Rambo (1982-2019) et le jeu vidéo en shoot’em up. Une exagération que l’on peut prendre comme la provocation coutumière de Michael Winner, qui singe là sa propre saga avant de la quitter puisqu’il ne réalisera pas les épisodes suivants… Hélas le caractère franchement caricatural de la suite de la saga est lancé, inversement proportionnel à l’énergie qu’un Charles Bronson vieillissant y mettra…

trop de vraies raisons d’ailleurs mais dans un capharnaüm spectaculaire où se mêlent actes de violence gratuite (les figurants sont hystériques), pauvres policiers tentant de faire le poids, et vendetta perso de Kersey. Un final aussi punchy que clairement exagéré qui lorgne entre le caractère surhumain des Rambo (1982-2019) et le jeu vidéo en shoot’em up. Une exagération que l’on peut prendre comme la provocation coutumière de Michael Winner, qui singe là sa propre saga avant de la quitter puisqu’il ne réalisera pas les épisodes suivants… Hélas le caractère franchement caricatural de la suite de la saga est lancé, inversement proportionnel à l’énergie qu’un Charles Bronson vieillissant y mettra…

Comme les deux premiers volets, Sidonis Calysta livre Le justicier de New-York avec le plus bel artwork de toutes les distributions d’une saga souvent relayée à des éditeurs DVD peu scrupuleux. Contrairement à Un justicier dans la ville 1 et 2 toutefois, pas de collector ici mais une version intégrale et une restauration technique impeccable : c’est clairement la plus belle façon de voir ce longs-métrage où la nuit et l’espace urbain ont une place si particulière. On peut juste regretter des bonus un peu chiches, contenant le making-of du film et une séquence montrant Bronson recevoir son étoile sur Hollwyood Boulevard… Reste à voir maintenant si l’éditeur va poursuivre avec les ultimes opus de la saga réalisés en 1987 et 1994 respectivement par le vétéran Jack Lee Thompson – Les Canons de Navarone (1961), Les nerfs à vif (1962), La conquête de la planète des singes (1972) et La bataille de la planète des singes (1973) – et l’inconnu Allan A. Goldstein qui prenait le rigolo pseudonyme de Paul Bnarbic… Une petite anecdote ça fait pas de mal.